Yukio Mishima? Guida il taxi a New York

di Roberto Alfatti Appetiti - 14/11/2011

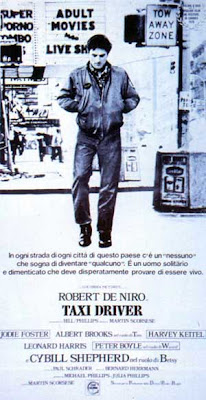

Ha più di trent’anni ma non li dimostra. Trentacinque, perché la pellicola fece la sua comparsa nelle sale nel 1976. Sul manifesto campeggiava uno slogan rimasto impresso a lettere di fuoco nell’immaginario collettivo: «In ogni strada di ogni città di questo paese c’è un nessuno che sogna di diventare qualcuno». Di quei nessuno ce n’erano tanti, in fila davanti ai cinema. E somigliavano in modo sorprendente all’uomo ritratto sul manifesto del film: un solitario che cammina su un marciapiede della Grande Mela, a capo chino e con le mani in tasca.

Mentre i critici si interrogavano – sanguinoso film di serie B, dramma sociopolitico o mero prodotto hollywoodiano? – il pubblico, specialmente quello più giovane, si era già riconosciuto nel più impresentabile degli antieroi, l’esatto opposto dell’eroe hollywoodiano tradizionale: Travis Bickle, il veterano del Vietnam che s’è reinventato tassista a New York, la cui improbabile missione è ripulire la città. In pochi avrebbero scommesso su quella pellicola costata due soldi e realizzata da un pugno di trentenni semisconosciuti. De Niro si era preparato duramente. A modo suo: trascorrendo le notti a girare in largo e lungo con un vero taxi. Martin Scorsese era cresciuto nelle stesse strade di De Niro, nella Little Italy.

«Qualche anno prima – ha raccontato il regista italoamericano – avevo letto Memorie dal sottosuolo di Dostoevskji e mi era venuta voglia di farne un film e Taxi Driver era quanto di più vicino a quel libro mi fosse capitato». L’incipit, del resto, sembrava scritto per la voce narrante di Travis. «Sono un uomo malato, un uomo cattivo, un uomo sgradevole», dice il protagonista della cupa fiaba russa. Nel momento in cui Scorsese s’era trovato tra le mani la sceneggiatura di Paul Schrader, era saltato sulla sedia. Ha ricordato così il loro primo incontro: «Aveva una pistola sul tavolo. Si era alienato tutti, come un kamikaze. E anche la sceneggiatura era piena di furore e rabbia. Anche io e De Niro lo eravamo, proprio come Travis».

«Qualche anno prima – ha raccontato il regista italoamericano – avevo letto Memorie dal sottosuolo di Dostoevskji e mi era venuta voglia di farne un film e Taxi Driver era quanto di più vicino a quel libro mi fosse capitato». L’incipit, del resto, sembrava scritto per la voce narrante di Travis. «Sono un uomo malato, un uomo cattivo, un uomo sgradevole», dice il protagonista della cupa fiaba russa. Nel momento in cui Scorsese s’era trovato tra le mani la sceneggiatura di Paul Schrader, era saltato sulla sedia. Ha ricordato così il loro primo incontro: «Aveva una pistola sul tavolo. Si era alienato tutti, come un kamikaze. E anche la sceneggiatura era piena di furore e rabbia. Anche io e De Niro lo eravamo, proprio come Travis».

«Travis Bickle sono io», rivendica Schrader ed è impossibile dargli torto. Quando aveva iniziato a tratteggiare il personaggio era senza casa, pieno di debiti, dormiva in macchina, beveva fino a istupidirsi e si nascondeva dentro i cinema porno, proprio come Travis. Che poi decide di rimettersi in forma. Schrader lo fa smettere di fumare e lo sottopone a un rigido regime di esercizi fisici. Nel ridisegnare Travis, lo sceneggiatore si ispira chiaramente a Yukio Mishima, al quale dedicherà nel 1985 un film intitolato Mishima, biografia stilizzata dello scrittore giapponese che attraverso un analogo percorso diventa un moderno samurai.

A ricostruire il background sociale e culturale del film è appena arrivato nelle librerie Taxi Driver. Storia di un capolavoro (Minimum Fax, pp. 185, € 14), il libro di Geoffrey Macnab che ne racconta da dietro le quinte la realizzazione, dando voce direttamente al regista, allo sceneggiatore e agli attori. Senza trascurare le polemiche che hanno accompagnato la pellicola nei decenni. L’accusa di fascismo, rivolta in primis proprio a Schrader. «Sembra palesemente e sfacciatamente neofascista», si lamentava il critico Robin Wood. «Quelli che lo definiscono un film fascista probabilmente scherzano – rispose Scorsese in un’intervista del 1976 – mentre, se vogliamo, parla di un uomo che prende una via d’uscita fascista. E non possiamo fargliene una colpa, perché come si può farne una colpa a uno come lui?». Una difesa non d’ufficio ma convinta, al punto da fargli scudo col proprio corpo: «Travis presenta parecchi dei problemi e delle emozioni che quasi chiunque ha dentro di sé. Li ho io, li ha Paul». Non è tanto uno psicopatico quanto un uomo qualunque che è stato spinto un po’ troppo in là. Incarna sentimenti che sono comuni nella società in cui vive: la rabbia crescente che monta dietro e dentro il Sogno Americano.

Lo stratagemma di Scorsese, semmai, è rendere simpatico un personaggio con tante caratteristiche sgradevoli. Travis ha una passione smodata per le armi (da fuoco) ma quella che risulta vincente è il senso dell’ironia. Scorsese e Schrader – scrive Geoffrey Macnab – «non cercano di nascondere i difetti di Travis, che perfino nella sua vocazione di attentatore è un fiasco e abbandona il progetto di sparare all’aspirante candidato presidenziale Palantine per ripiegare su una manciata di magnaccia dei bassifondi». Non abbelliscono il personaggio: Travis rimane uno squilibrato con inclinazioni razziste. Incoerente al punto di essere un avido consumatore di pornografia che si prefigge la missione di salvare una prostituta dodicenne (Jodie Foster). «Se è l’equivalente moderno urbano del superuomo nietzschiano – conclude l’autore del libro – è un superuomo molto male in arnese». Il cui merito è di aver reso evidenti, anticipandole, le divisioni che presto si sarebbero aperte nella società americana. Il suo furore antisistema è lo stesso del protagonista di Quinto potere – girato da Sidney Lumet – quando il commentatore interpretato da Peter Finch invita alla rivolta le folle dal piccolo schermo.

La New York di quegli anni, del resto, è una metropoli sull’orlo del disfacimento: l’aumento del crimine armato, la crescita della disoccupazione, il duro colpo all’autostima nazionale inflitto dalle sconfitte in Vietnam, la controcultura, il black power e il femminismo avevano minato la fiducia del paese in se stesso. A farsi alfieri di tale malessere sono i giustizieri che popolano i film, sbancando a colpi di revolver il botteghino. «A livello simbolico, Eastwood e Charles Bronson stavano ripristinando il vecchio ordine conservatore, seppure con la pistola puntata». Il vero proletariato, tuttavia, è quello made in Italy: la percentuale di abbandono delle scuole superiori fra i ragazzi italoamericani era maggiore che nelle fasce più povere delle popolazioni nera e latina, riferisce l’autore.

La New York di quegli anni, del resto, è una metropoli sull’orlo del disfacimento: l’aumento del crimine armato, la crescita della disoccupazione, il duro colpo all’autostima nazionale inflitto dalle sconfitte in Vietnam, la controcultura, il black power e il femminismo avevano minato la fiducia del paese in se stesso. A farsi alfieri di tale malessere sono i giustizieri che popolano i film, sbancando a colpi di revolver il botteghino. «A livello simbolico, Eastwood e Charles Bronson stavano ripristinando il vecchio ordine conservatore, seppure con la pistola puntata». Il vero proletariato, tuttavia, è quello made in Italy: la percentuale di abbandono delle scuole superiori fra i ragazzi italoamericani era maggiore che nelle fasce più povere delle popolazioni nera e latina, riferisce l’autore.

I film non proponevano una critica coerente dei problemi sociali o politici dell’epoca, ma mettevano bene in chiaro quanto fosse diffuso quel senso di ribellione nei confronti dell’establishment di cui Travis divenne l’icona. Il suo abbigliamento da cavalleresco ed eroico vendicatore cittadino – con giaccone militare e cresta sulla testa – venne imitato dai ragazzi su entrambe le sponde dell’Atlantico. Altrettanto fece il nascente movimento punk. Non solo Joe Strummer ne citò ampiamente i monologhi nelle sue canzoni, ma egli stesso cominciò a sfoggiare una cresta alla Travis, la stessa dei soldati americani che, prima di spingersi nella giungla vietnamita, si erano rasati i capelli alla moicana.

Quel taglio rafforza l’impressione che questo film sia un western urbano, tanto che su Taxi Driver aleggia lo spirito di John Ford e Sam Peckinpah e le pirotecniche scene del Il mucchio selvaggio sembrano il prequel della macelleria finale di Taxi Driver anche se Scorsese trasferisce l’intensità della carneficina in un angusto bordello di New York.

Quel taglio rafforza l’impressione che questo film sia un western urbano, tanto che su Taxi Driver aleggia lo spirito di John Ford e Sam Peckinpah e le pirotecniche scene del Il mucchio selvaggio sembrano il prequel della macelleria finale di Taxi Driver anche se Scorsese trasferisce l’intensità della carneficina in un angusto bordello di New York.

L’imperdonabile colpa di Travis, invece, è di non essersi ammazzato, cosa che lo avrebbe reso più tollerabile agli occhi della critica. Non solo: nel film paradossalmente diventa un eroe popolare, di cui la stampa parla in termini entusiastici. E forse il motivo per cui la gente non si dimentica di Taxi Driver è proprio che Travis non muore e ancora oggi è esempio e ispirazione per gli studenti di cinematografia che vogliono incanalare la rabbia e la nevrosi adolescenziale nei loro film. In Fight Club di David Fincher, per avvicinarci ai tempi nostri, alla riunione di un gruppo d’ascolto Edward Norton dice di chiamarsi Travis. La citazione di un nessuno che sogna di diventare qualcuno. Ma dici a me? Dici proprio a me?