La resistenza delle donne, Gaza negli occhi di Shahd Abusalama

di Valerio Evangelist - 26/11/2014

Fonte: frontierenews

Shahd Abusalama è nata nel 1991 nel campo profughi di Jabalia, ma la sua famiglia è originaria del villaggio di Beit Jirja. I nonni hanno subito la pulizia etnica nel 1948; il padre invece, unitosi alla resistenza, ha speso 15 anni della sua vita in una cella. Laureata in Letteratura inglese, Shahd è una brillante blogger, disegnatrice e pittrice. Un concentrato di energia ed eleganza che porta avanti la causa del suo popolo con grande determinazione e sensibilità. Intervista di Valerio Evangelista

Anche per motivi famigliari, quello dei prigionieri in Israele è un tema che senti molto. Ce ne vuoi parlare?

Mio padre è solo un esempio. Da quando i sionisti hanno occupato le nostre terre sono stati centinaia di migliaia i cittadini palestinesi rinchiusi – e persino morti – nelle prigioni israeliane. Per chi viene da Gaza la detenzione in un carcere rappresenta una doppia prigionia. Perché la Striscia è stata resa da Israele una prigione a cielo aperto. Non è un modo di dire: siamo assediati sul terreno, sorvegliati dai droni che ci ronzano in testa e attaccati dalle navi che pattugliano la nostra costa. Solo il valico di Rafah rappresenta, quelle poche volte che è aperto, una via di fuga. Spesso i detenuti palestinesi vengono rilasciati da Israele alla condizione di accettare una deportazione permanente a Gaza; questo concentrare persone non fa della mia terra una vera e propria prigione sotto le stelle? Torniamo a mio padre. Membro del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP), è stato arrestato la prima volta nel 1971. Successivamente, a causa del suo attivismo nella resistenza, è stato condannato a 7 ergastoli. Marwan Barghouti, condannato a 5 ergastoli, ha definito le prigioni israeliane ” tombe dove vengono sepolti i vivi”. Non a torto. Più che un ergastolo, la pena sentenziata spesso dai tribunali israeliani è di morte lenta. In quelle celle vengono eseguite pratiche brutali, viene negata assistenza medica, i malati aspettano mesi prima di poter andare in una clinica. Il dominio esercitato è sia fisico che psicologico, per infrangere la determinazione delle persone. I 15 anni spesi da mio padre nelle prigioni israeliane hanno sicuramente contribuito molto alla formazione del mio carattere e della mia identità.

Qual è il ruolo delle donne nei vari aspetti della resistenza palestinese?

Qual è il ruolo delle donne nei vari aspetti della resistenza palestinese?

Le nostre donne combattono al fianco degli uomini. Lo vedo anche nella mia famiglia: mia nonna, anche se lei non ne è conscia, è una guerriera a tutti gli effetti. Sempre in prima linea per difendere il suo popolo. Nel ruolo di madre. Dei suoi figli, 5 sono stati arrestati in altrettanti diverse prigioni. Come non poter citare, poi, Leila Khaled. Una donna sola che ha messo in discussione l’apparato di sicurezza degli aerei militari israeliani. Un esempio, come tanti altri, di come le nostre donne lottano contro l’occupazione. Pagandone il prezzo. Delle donne attualmente in prigione, ben 12 sono madri a cui è negato ogni diritto alla maternità.

In quanto blogger, che impatto pensi internet abbia nella causa palestinese?

È uno strumento formidabile. Diffondiamo campagne, sensibilizziamo sulla condizione dei prigionieri politici, smuoviamo le coscienze. Ma rimane uno strumento. Ha un grande valore tattico, ma i cambiamenti avvengono con l’azione sul campo. Sul piano umano, invece, internet ha il fondamentale ruolo di scappatoia. È un ponte dall’interno della Striscia all’esterno, considerando che noi gazawi non abbiamo diritto alla circolazione. Non possiamo neanche andare inCisgiordania. È l’unico modo per superare l’isolamento.

In un tuo post hai scritto: “La pace è un sogno per i palestinesi, ma a volte vorrei sradicare questa parola dal dizionario”. Che significato ha per te la parola “pace”?

Non credo più nella pace. È una parola che Israele ha usato così tante volte e di cui ha abusato così a lungo, al punto che ha perso ogni residuo di significato e attendibilità. Parlano di pace, ma lanciano bombe sulla Striscia; parlano di pace, ma continuano a colonizzare le nostre terre; parlano di pace, ma uccidono i nostri ragazzi. Non è questa la “pace” che vogliamo, non vogliamo la loro “pace”. Il mio popolo ama la vita, che sia chiaro. Ma la giustizia viene prima della pace. Non accetteremo mai il processo di normalizzazione. Non si tratta di due schieramenti uguali: noi siamo gli occupati, loro gli occupatori. E ogni mezzo utile a raggiungere la giustizia è necessario alla causa.

Cosa ne pensi della riconciliazione tra Hamas e Fatah?

Cosa ne pensi della riconciliazione tra Hamas e Fatah?

In queste settimane mi è stata posta questa domanda molte volte. Voglio precisare che le divisioni non sono iniziate quando, nel 2007, Hamas è salito al potere a Gaza, bensì nel 1993, quando ad Oslo l’ANP decise di scendere a compromessi. Dopo quegli accordi alcuni esponenti politici hanno preferito il potere alla lotta di liberazione. La parola “riconciliazione” ha per me un significato analogo a quello della parola “pace” di cui parlavo poco fa. Tanti i discorsi, poca la concretezza. Non riesco più a credere a queste “riconciliazioni” di facciata. L’unità è solo a livello governativo, non è questo ciò di cui abbiamo bisogno. Non ci serve un’unità superficiale basata su negoziati e compromessi. Abbiamo bisogno dello spirito dei decenni passati. Rifiutiamo una riconciliazione che scende a patti con l’occupazione mentre le nostre terre continuano a essere rubate e i nostri figli uccisi. Non vogliamo privilegi. Vogliamo che i nostri diritti umani vengano rispettati. Vogliamo tornare nelle terre che ci sono state sottratte. Vogliamo una totale liberazione.

Gaza non è solo guerra, la sua cultura e la sua bellezza sono invidiabili. Quanto però l’oppressione influisce nella vita quotidiana?

Ho vissuto a Gaza per tutta la mia vita, isolata dai palestinesi della Diaspora o di Cisgiordania. Come dicevo prima, Gaza è una prigione a cielo aperto, un ghetto a tutti gli effetti. Certo, Gaza ha delle caratteristiche uniche, ma non voglio concentrarmi su questo. Non ora. Per noi è molto difficile superare i confini e quando ci riusciamo dobbiamo affrontare i checkpoint, l’occupazione ha reso la nostra vita quasi impossibile. Voglio sottolineare una cosa: la mia identità non è soltanto gazawi, ma palestinese. Io sono palestinese. Non sono semplicemente una residente della Striscia, io vivo in Palestina. E questa identità, così messa a dura prova dall’occupazione, viene rafforzata proprio da ciò che dovrebbe distruggerla. Noi di Gaza e “loro” in Cisgiordania siamo un unico popolo. Così come sono parte integrante del popolo palestinese i discendenti dei rifugiati. Penso a Yarmouk, ad esempio. Se non prendiamo coscienza del fatto che tutto – e ribadisco tutto – il popolo palestinese deve lottare contro l’ingiustizia, difficilmente vedremo cambiamenti. La mia Gaza è il campo in cui Israele pratica punizioni collettive e in cui deporta chi vuole, come vuole. I media occidentali spesso dicono che, non essendoci più un solo soldato israeliano sulla Striscia, non c’è neanche un’occupazione. Niente di più sbagliato, niente di più “normalizzante”. I loro soldati – posizionati sulle torrette al confine – sparano ai nostri contadini, le loro navi sparano ai nostri pescatori, i loro aerei volano sulle nostre teste minacciando continuamente di bombardare (e spesso lo fanno). Da quando è iniziato l’assedio più di 500 persone sono morte perché Israele non ha permesso loro di uscire dalla Striscia per ricevere adeguati trattamenti medici. Sono tantissimi, inoltre, gli studenti che perdono la possibilità di studiare all’estero (anche con borse di studio) perché “qualcuno” ha deciso così. Ma l’occupazione insegna anche qualcosa ai nostri bambini. Quando vedete immagini di ragazzini che – con una pietra in mano – si lanciano contro un carro armato, dovete sapere che spesso lo fanno senza alcuna indicazione dietro. Nessuno insegna loro a resistere, è l’occupazione che lo fa. La continua negazione di diritti umani ha reso, purtroppo, molto maturi i nostri piccoli. Ho speso un anno a stretto contatto con un bambino della famiglia Samouni. Durante Piombo Fuso, l’aviazione israeliana ammassò civili in un complesso edilizio e poi lo bombardò. Il bilancio finale del cosiddetto “incidente di Zeitoun” fu di 48 vittime (principalmente bambini, donne e anziani, tutti membri della famiglia Samouni). Quel bambino con cui ho passato tanto tempo aveva un’energia, una vitalità e una capacità discorsiva di una potenza inimmaginabile.

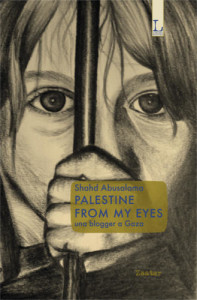

Sei in Italia per presentare il tuo libro “Palestine from my eyes” (Lorusso editore), presentato a Roma proprio nel giorno in ricordo della Nakba. Raccontaci qualcosa a riguardo.

Sei in Italia per presentare il tuo libro “Palestine from my eyes” (Lorusso editore), presentato a Roma proprio nel giorno in ricordo della Nakba. Raccontaci qualcosa a riguardo.

Il libro è una raccolta degli articoli che ho postato sul mio blog negli ultimi anni. Non avrei mai immaginato di pubblicarli in un libro. Tradotto in italiano, per giunta. Questo mi fa molto riflettere, l’umanità supera le barriere ed è più forte della violenza. Non siamo soli, le persone voglio sentire le nostre storie. Il libro racconta appunto storie di vita quotidiana, il lato umano dei nostri prigionieri politici, esperienze personali. È un diario in cui l’umanità alza la voce contro l’ingiustizia, per permettere al mondo di ascoltare il grido degli oppressi. Ma non è un mezzo per ottenere solidarietà e compassione, il cambiamento avviene con l’azione sul campo.

Oltre a essere scrittrice e blogger sei anche una disegnatrice (qui il profilo Flickr). Cos’è per te l’arte?

Ogni mezzo è utile per combattere la quotidiana tragedia dell’occupazione. L’arte è importante perché è un modo per comunicare universalmente, un linguaggio comprensibile da chiunque. Naji al-Ali, celebre vignettista palestinese, ha fatto della propria matita un’arma. Non a caso il Mossad l’ha ucciso a Londra; Naji aveva capito che il disegno ha una valenza strategica per sostenere la resistenza. Il suo Handala, infatti, aveva spesso un Kalashnikov in spalla o una pietra in mano. Nella mia breve esperienza di artista ho notato più volte che un disegno può suscitare curiosità, può produrre domande. L’arte è un ottimo modo per insegnare a chi non conosce nulla della Palestina.