Anime in fiamme

di Alessandro Giuli - 09/07/2016

Fonte: Il Foglio

Il professore Bakhtiari riceveva la domenica a Porta Portese, dietro il suo banchetto scalcagnato con sopra un po’ di tutto e mai nulla che colpisse l’occhio. Stava lì per il gusto di starci, vendere vendeva poco o niente. Ma veniva appunto per ricevere visite, con quei suoi occhi furbissimi allungati verso un’insondabile attesa, il naso sottile aquilino in un volto convesso sempre atteggiato al sorriso canzonatorio degli uomini remoti. Il professore Bakhtiari abitava la vita di un mondo antichissimo, archeologo persiano associato non a una università iraniana ma a un venditore di tappeti e kilim stanziato nel quartiere Prati. Esule dai primi anni Ottanta, dopo che il khomeinismo s’è impadronito dell’Iran come la luna del crepuscolo, fuggiasco perché zoroastriano, sacerdote o qualcosa di simile, nella religione nativa di Persia fondata sul culto solare mazdeo. Per comprenderlo bisognava fare caso a quella spilla di metallo che non mancava mai sul risvolto della sua giacca: il frahvar, il sole alato ovvero l’uomo regale che simbolizza l’anima pagana forse stanca ma ancora viva nell’Iran sciita. Espressione di una calma millenaria, il professore Bakhtiari amava conversare con svelta cerimoniosità delle ultime scoperte archeologiche persiane, seguiva il ritmo degli scavi qui in Italia, mostrava una curiosità quasi ansiosa quando si trattava di ascoltare i resoconti sulla Seconda Legione Partica creata dall’imperatore Settimio Severo tra il 196 e il 197 e.v. per combattere i Persiani e poi divenuta, per fedeltà e rango militare (conquistò la maestosa città di Ctesifonte), guardia del corpo dell’imperatore: era stanziata sul Monte Albano e ha lasciato diverse tracce di sé.

A distanza di quasi duemila anni, nel mercato più famoso della moderna Capitale, un lessico famigliare rendeva riconoscibili e solidali i cultori dei due più importanti imperi dell’antichità, Roma e la Persia, annullando nella comune rimembranza solare una storica inimicizia tra i rispettivi popoli. In apparenza al professore Bakhtiari era andata meglio: lo zoroastrismo, il culto mazdeo riformato dal profeta Zarathustra, è riconosciuto dalla teocrazia musulmana iraniana, sebbene minoritario, a volte malsopportato eppure pubblico e vivido perfino nel calendario islamico che s’è sovrapposto alle feste rituali pagane, come nel caso del Nowruz, il capodanno/equinozio di primavera celebrato in massa dagli iraniani di ogni fede. In occasione delle rivolte anti teocratiche del 2009, la così detta Onda Verde nata nei bazar e subito innalzatasi a Teheran e nelle più importanti aree metropolitane, colsi negli occhi del professore Bakhtiari un barbaglio di speranza: “I miei amici in Iran mi dicono che possiamo farcela”. Era lo stesso sentimento concitato che animava i pensieri dell’amica fogliante Tatiana Boutourline, anche lei di famiglia zoroastriana rifugiata in Europa. L’allora presidente Ahmadinejad e i suoi squadristi bassiji, sostenuti a onor del vero dalla maggioranza dei cittadini iraniani, si sarebbero presto incaricati di spegnere ogni ardore nei nostri esuli devoti a Zarathustra. C’era da immaginarselo e in cuor nostro, fra Romani, ci dicemmo che il prof. avrebbe fatto meglio a confidare nella tolleranza sciita: anche se il cammino della storia si fa ellittico, indietro non si torna se non negli scavi archeologici più loquenti.

L’essenziale è non smarrire la memoria cardiaca, il fuoco dei fuochi alimentato dal rito e dalla preghiera. Nel mondo contemporaneo restano quasi centomila Zoroastriani, non sarà l’esercito di Serse ma è pur sempre un buon numero. di Alessandro Giuli Non ho potuto fare a meno di pensare a lui – al professore Bakhtiari, scomparso di punto in bianco da Porta Portese come un inquilino frettoloso di riprendere il suo viaggio à rebours – quando ho cominciato a leggere il magnifico libro di Gerard Russell tradotto da Svevo D’Onofrio e appena pubblicato da Adelphi: “Regni dimenticati. Viaggio nelle religioni minacciate del medio oriente”. Russell è un diplomatico inglese di conio oxoniano, parla arabo e persiano, la Corona britannica ha fatto un eccellente uso delle sue competenze impiegandolo lungo l’arco teso tra Londra e Kabul passando per Il Cairo, Gerusalemme, Baghdad, Gedda, Beirut. E lui ha fatto un uso più utile ancora delle sue prerogative, andando alla ricerca dei fossili viventi di culti esoterici mai estinti. Comunità, etnie, sacerdozi e tradizioni differenti fra loro ma accomunati da un fato acerbo, la cui sopravvivenza prodigiosa è messa a rischio dall’incrudelire delle guerre di religione fra monoteismi e sette musulmane. Gli Zoroastriani sono descritti nel terzo capitolo, dopo i Mandei e gli Yazidi.

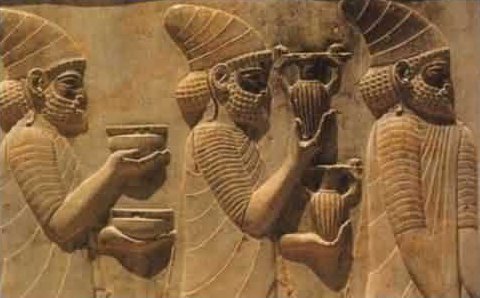

Sono descritti con lo sguardo del vecchio Laal Shahrvini e dalla sua devozione per il fuoco, dalle sue interminabili veglie di purificazione bagnate da gocce d’urina di toro, dalle prescrizioni di un patriziato indoeuropeo per il quale, teste Erodoto, l’educazione si fonda sull’andare a cavallo, tirare con l’arco, dire la verità. Fatta eccezione per alcune sculture monumentali dei palazzi regali (Persepoli!), il vento distruttivo degli arabi ha ucciso i loro santuari primevi e li ha consegnati all’abbandono. E’ la sorte del tempio di Zendan-e Soleyman, dove gli zoroastriani custodivano una fiamma perenne nutrita dal vulcanesimo secondario del luogo: era Gushnasp, il fuoco dei guerrieri al quale i sovrani di Persia rendevano omaggio prima di andare in battaglia contro le legioni romane. L’ultimo sacrificio avvenne nel 627 dell’èra attuale, quando Khosrow impetrò vanamente, nel nome di Ahura Mazda (Be nam-e Ahura Mazda) la protezione di Gushnasp dai Bizantini che incalzavano assieme ai loro alleati arabi. Ma ancora oggi nella città di Yazd è possibile trovare devoti zoroastriani che esibiscono templi, simboli e motti del loro culto, come il frahvar corredato dall’adagio “buoni pensieri, buone parole, buone azioni”. Il locale santuario del fuoco, ateshkadeh, è rispettato a debita distanza dal clero sciita poiché i mazdei sono giudicati “genti del libro”, un libro che non è la Bibbia e non è il Corano, ma l’Avesta.

Russell è riuscito a raggiungere anche le così dette “Torri del silenzio” (dakhma), erte colline sulle quali in passato venivano esposti i cadaveri affinché fossero scarnificati da uccelli e predatori selvatici inclini a pascersi dell’impurità più aborrita dagli zoroastriani. Oggi non usa più. Oggi i seguaci del dio Ahura Mazda stanno attenti a non farsi troppo notare dai più conservatori fra i khomeinisti, proclamano un prudente enoteismo solare, coltivano assiduamente i loro rapporti con le comunità degli espatriati: India, Inghilterra, Stati Uniti e Canada le mete predilette; luoghi del pluralismo religioso nei quali è possibile mantenere ricchezza e istruzione elevate, ma a un prezzo duro e rischioso chiamato assimilazione. Come ammette la donna mazdea trapiantata in Gran Bretagna e interpellata da Russell, “la testa mi dice di comportarmi da zoroastriana, ma la pancia da occidentale”. E’ un problema avvertito da tutte le comunità di rifugiati originarie di questa o quella minoranza religiosa, ognuna delle quali oppone al pericolo di annullarsi nel secolarismo occidentale un codice di rigore a base endogamica: “Il matrimonio tra una zoroastriana e un uomo di un’altra religione, disse il sommo sacerdote di Bombay, ‘ferisce e addolora Ahura Mazda’, perché le donne che si sposano all’esterno della comunità non possono osservare le norme sulla purificazione prescritte dalla fede. I tradizionalisti non considerano zoroastriani neppure i figli nati da tali matrimoni”, scrive Russell, stupito come noi dal loro odio immutato per il conquistatore Alessandro Magno, il Sikandar venerato dai musulmani. Purtroppo non ho fatto in tempo a interrogare il professore Bakhtiari, al riguardo. Sento però che in qualche posto dell’occidente starà leggendo anche lui, ben compiaciuto e calmo della sua calma millenaria, il libro di Russell. Che in realtà comincia dall’universo incognito dei Mandei, un incrocio di gnosticismo e magia, escrescenze babilonesi e misteri egizi. Notevole il fatto che commemorino l’attraversamento del Mar Rosso, come gli Ebrei, ma dal punto di vista dei faraoni. I Mandei vivono nelle paludi meridionali dell’Iraq, vantano ascendenze adamitiche (da suo figlio Set), venerano Giovanni il Battista praticando battesimi sul fiume Tigri e non una volta nella vita ma alla vigilia degli eventi più importanti, come i matrimoni. Il loro paradiso si chiama Mondo della Luce, la chiave d’accesso è l’iniziazione basata su digiuno, canti rituali, parole di potenza (equivalente dei mantra hindu), sigilli magici contenuti nei testi sacri più inaccessibili e rigonfi di demonologia (il dèmone preferito di Russell è Dinanukht, “mezzo uomo e mezzo libro, che siede in riva all’acqua in mezzo ai mondi, leggendo se stesso”).

Il legame con la Mesopotamia, condiviso anche con gli Alawiti siriani, è visibile nel culto dei pianeti divinizzati e nell’astrologia (si dice che Saddam Hussein scelse di rivolgersi ai Mandei per riceverne un sortilegio e poi decidersi a rivendicare con dubbio gusto, anche estetico, il lignaggio babilonese del suo tormentato Iraq). Morale: quando sentite parlare di Manichei, quando vi invitano a studiare gli oscuri Sabei, quando fantasticate sulle ambigue vicende di Nabucodonosor, sappiate che a Londra c’è una donna di nome Nadia, emigrata il 18 marzo 2004 da Baghdad, capace di collegare tutti questi tasselli per ricomporre la trama delle loro origini mandee sotto il cielo rabido dell’Iraq. Una pagina a parte meriterebbero gli Yazidi, ma per fortuna o per sventura di loro si è scritto e parlato a volontà negli ultimi tempi (qui e su Repubblica, prezioso testimone Adriano Sofri), per via delle terribili persecuzioni cui sono stati sottoposti nella fascia nordirachena contigua al Kurdistan. Armato di buone fonti e amicizie in loco, Russell si è spinto fino alla capitale religiosa Lalish, riuscendo nell’erta impresa di penetrare, finché possibile, santuari ignei e segreti del culto solare yazida dedicato a Melek Taus, l’Angelo Pavone confuso dai nemici con Lucifero. La corrispondenza c’è, ma è un Lucifero redento e impegnato in buone opere dimostrative; e guai a confonderlo con Satana, il cui nome è così inaudibile che uno yazida sarebbe tenuto a uccidere chiunque lo pronunci in sua presenza, per poi suicidarsi (anche tagliarsi i baffi sarebbe punibile con la morte). Gli Yazidi vengono confusi coi Curdi, talvolta è un bene per la loro sopravvivenza e più spesso no. Si lavano con il fuoco, la cui protezione è affidata a vergini simili alle vestali romane, non fanno proseliti, sono restii a svelarsi, e dal 2003 patiscono l’odio irriducibile delle nuove generazioni salafite. Per certi versi assomigliano ai Drusi delle montagne libanesi, la cui conoscenza è costata molta fatica a Russell, malgrado le forti entrature nei potenti e rivali clan Jumblatt e Arslan, i due rami politico-gentilizi cui sembra affidata la rappresentanza essoterica dei Drusi.

Sotto il velame monoteistico, loro venerano la Mente Universa, una specie di causa causarum d’ispirazione pitagorica non per caso richiamata dal simbolo del Pentalpha. Hanno ascendenze neoplatoniche (tendenza sincretico-alessandrina con simpatie giudaizzanti) che li rendono sospetti agli islamisti, ma nei loro curricula ci sono scontri mortali anche con la minoranza cristiana. Credono nella reincarnazione e anche per questo sono guerrieri indomiti, quando si lanciano in battaglia gridano: “Chi vuol dormire nel ventre di sua madre stanotte?”. C’è un nemico peggiore della morte, agli occhi dei Drusi: è l’oblio, la dimenticanza del quid esoterico che li anima, appannaggio di una casta sacerdotale chiusa ermeticamente. I laici Drusi, e cioè la maggior parte di loro, sopra tutto quelli emigrati in occidente, padroneggiano a mala pena i princìpi necessari ma non sufficienti della propria religione settaria. E questo sembra essere lo stesso fato dei manipoli di Kalasha, eredi biologici dei soldati di Alessandro Magno, assiepati sulle vette di confine tra Pakistan e Afghanistan, tra l’antico Nuristan e la valle di Chitral. Il loro culto politeista è stato indagato scientificamente in Italia da Augusto S. Cacopardo (“Natale Pagano. Feste d’inverno nello Hindu Kush, Sellerio, 2010). Russell ha molto familiarizzato con l’orgoglio ludico dei Kalasha, con le loro danze, le loro sbronze, la loro fredda libertà di costume; ma forse il suo cuore d’inglese protestante ha trovato un accordo migliore con gl’insanguinati Copti egiziani (ne ha scovati alcuni ancora osiridei!) e i 750 levitici Samaritani rimasti tra Palestina e Israele, un ponte aramaico di pace tra popoli ostili.