Bruce Chatwin: un nomade contro la globalizzazione

di Robero Alfatti Appetiti - 01/06/2011

«Le stelle conoscono l’ora della nostra morte», aveva scritto Bruce Chatwin sul suo taccuino, forse consapevole di avere poco tempo a disposizione, una vita troppo breve per saziare il suo animo irrequieto. E lui, la sua, l’ha vissuta intensamente, inseguendo lo smanioso desiderio di provare nuove esperienze.

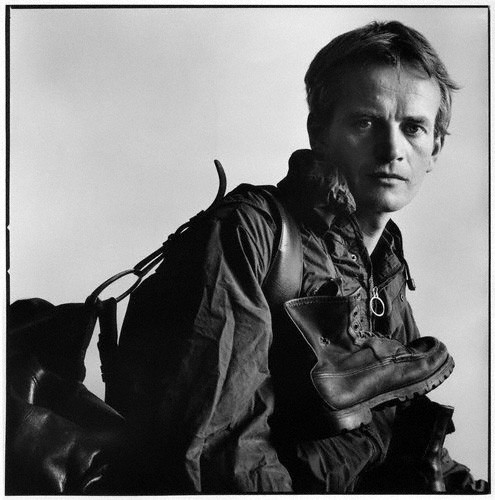

Bruce Chatwin (Sheffield, Yorkshire, 1940 – Nizza, 1989) fu viaggiatore, esperto d’arte, archeologo e giornalista, prima di affermarsi come scrittore. I suoi libri, In Patagonia (1977), Sulla collina nera (1982), Le vie dei canti (1987), Utz (1988), Che ci faccio qui (1989), Anatomia dell’irrequietezza (1996), sono tradotti in ventisette paesi. Soltanto in Inghilterra nel 1998 le edizioni economiche delle sue opere hanno venduto oltre un milione di copie. Attorno alla sua immagine di avventuriero colto ed affascinante si è scatenata la “Chatwin-mania”. A Berlino, nella Goltzstrasse, è stato aperto il “Chatwins”, un negozio di libri di viaggio, ad Amsterdam una galleria d’arte della Houweg ha scelto di chiamarsi “Le vie dei canti”, mentre a Parigi una casa editrice ha preso il nome “Utz”.

In Italia le sue opere, pubblicate da Adelphi grazie all’impegno di Roberto Calasso, che di Bruce fu amico ancora prima che editore, vendono mediamente cinquantamila copie e si producono i moleskines, i suoi famosi taccuini neri, vero oggetto di culto per un vasto pubblico di emulatori e aspiranti scrittori. Dopo l’appassionato studio di Nicholas Murray L’Alternativa nomade (Settimo Sigillo 1994) e il recente Con Chatwin (Adelphi 1998) di Susannah Clapp, è arrivata in libreria l’attesa biografia ufficiale, Chatwin (Baldini & Castoldi 1999), commissionata dalla moglie Elizabeth a Nicholas Shakespeare, ottocento pagine costate all’autore otto anni di ricerche e di intenso lavoro. L’opera offre un quadro completo, minuzioso, quasi analitico, della vita e delle opere del grande scrittore inglese ed ha il pregio di non lasciarsi travolgere dalla suggestiva personalità di questo eclettico individualista dall’indole aristocratica, mettendone in luce anche le debolezze, le contraddizioni e le manie.

Proveniente da una solida famiglia borghese, passò ben dieci anni in collegio e come scrive Shakespeare: «l’esperienza di trovarsi rinchiuso tra i sette e i diciotto anni significò che non sarebbe mai stato fermo a lungo». Già da bambino dimostrava una spiccata voglia di evasione ed una particolare sensibilità verso la geografia, studiava l’atlante del Times e consultava la carta dei venti per decidere quale fosse stato il rifugio più sicuro nel caso avessero sganciato la bomba al cobalto.

Nel periodo trascorso al Marlborough College veniva regolarmente sorpreso a leggere sotto il banco Flaubert, Byron e la sua Via per l’Oxiana. Sulle sue tracce cominciò le prime escursioni tra le isole greche sino a Creta. In questo periodo sviluppò la passione per l’Asia centrale, «con i suoi fiumi verde pallido e i suoi monasteri buddisti, dove le aquile volteggiano sopra le foreste di cedri deodora e gli uomini delle tribù portano asce da combattimento di rame e si cingono la testa con foglie di vite come facevano ai tempi di Alessandro».

Terminato il College decise, a differenza della quasi totalità dei suoi compagni, di non andare all’università: «come siete noiosi, andate tutti a Cambrige. Io farò qualcos’altro». L’altro fu un impiego nella prestigiosa casa d’aste Sotheby’s di Londra, dove in brevissimo tempo passò dallo spostare e spolverare ceramiche, vetri, maioliche e cimeli tribali al ruolo di autorevole, seppur giovanissimo, dirigente. Alla Sotheby’s conobbe e sposò l’unica americana che vi lavorava, la donna cui rimarrà legato sino alla fine, nonostante un matrimonio caratterizzato da lunghe separazioni e compromesso dalla esuberante bisessualità di Chatwin. «La mia carriera ha seguito un percorso inverso rispetto alla norma, in quanto ho iniziato come sgradevole piccolo capitalista in una grossa azienda in cui mi sono egregiamente affermato facendo il leccapiedi e d’un tratto, arrivato ai venticinque anni, mi sono accorto che odiavo ogni attimo di quella vita. Dovevo trovare un’altra strada».

Non aveva mai smesso di rammaricarsi per aver interrotto gli studi. Fu un viaggio a Leningrado, dove ebbe modo di osservare da vicino il corpo imbalsamato di un nomade, di un pastore dell’Altai rimasto congelato duemila anni prima, a suggerirgli la direzione da intraprendere.

Tornato a Londra prese «una decisione fulminea»: iscriversi all’università di Edimburgo per seguire un corso di laurea in archeologia. «Mi vedevo», raccontò Chatwin, «come un esploratore archeologo». Era infiammato dagli esempi di André Malraux, Alexandre Dumas e Howard Carter.

Nel frattempo gli studenti erigevano barricate, ma gli avvenimenti del maggio ‘68, come racconta Shakespeare: «gli passarono accanto inosservati». Era concentratissimo nel preparare una mostra dedicata all’arte nomade delle steppe asiatiche nel periodo tra il V e il VI secolo avanti Cristo per conto dell’Asia House Gallery di New York. Quando la prestigiosa Asia House ritenne che la ricerca di Chatwin non era attinente alla loro iniziativa perché «trattava esclusivamente dei nomadi» non se ne fece una malattia. Continuò a lavorare alla sua idea di «scrivere un testo basilare che restituisse ai nomadi un posto importante nella storia». «Ciò che mi interessava di più erano gli individui sfuggiti alla classificazione archeologica, i nomadi, che avevano lasciato tracce sul terreno e non avevano costruito piramidi». Lavorò senza risparmiarsi, sacrificando le brevi vacanze per fuggire da Edimburgo e fare avventurosi viaggi di ricerca tra le tribù nomadi dell’Afghanistan, dell’Africa, della Mauritania e della Persia. Nel frattempo il suo temperamento dinamico mostrava segni sempre più evidenti di insofferenza per la vita universitaria, voleva andare oltre. Prese a pretesto la bocciatura della sua richiesta di completare gli studi in tre anni piuttosto di quattro, e, senza troppe spiegazioni, lasciò per dedicarsi alle sue ricerche. Fece resistenza prima di accettare la proposta che gli rivolse Francis Wyndham, definito dallo stesso Bruce «una colossale fonte di ispirazione per un’intera generazione di scrittori in Inghilterra», di collaborare al supplemento culturale del Sunday Times. «L’idea di un impiego mi fa orrore», obiettò, foss’anche da giornalista. Invece vi passò tre anni e quel periodo rappresentò un utile apprendistato per la sua affermazione da scrittore. Scrisse da Parigi, New York, Mosca, Marsiglia, dall’Algeria e dal Peru. Dopo Flaubert e Byron si appassionò a Hemingway e all’autore del Viaggio in Armenia, Osip Mandel’stam, «il più importante scrittore russo liquidato dal cannibale del Cremlino», come Chatwin definiva Stalin.

In quel periodo scoprì anche Sulle scogliere di marmo di Ernst Jünger, esteta, soldato e botanico tedesco, oltre che scrittore. Chatwin aveva per Junger, come racconta il critico John Russel, «un’illimitata e ossessiva considerazione». Bruce lo intervistò per il Sunday Times nel giugno del 1974. «Abbiamo di fronte un uomo nel bel mezzo dell’occupazione di Parigi con i bombardieri che gli volano sopra la testa e lui se ne sta sul tetto con lo champagne in mano a fare piccole osservazioni», annotò Chatwin. Racconta Shakespeare: «i collaborazionisti esercitavano una forte attrazione su Bruce». Ammirava Henry de Montherland, Pierre Drieu La Rochelle e Paul Morand, preferiva il loro «eroico nazionalismo all’internazionalismo specioso» della sinistra e apprezzava la loro capacità di «vedere oltre gli schemi elementari di una lotta di classe esasperata a scapito dell’unità nazionale». Leggeva anche Spengler e Borges. «Non si può andare da nessuna parte senza aver messo un Borges nella valigia», suggeriva. Tra gli italiani stimava il mussoliniano Curzio Malaparte.

Improvvisa arrivò la stanchezza per il mestiere di giornalista. Comunicò al Sunday Times le sue intenzioni con un celebre quanto sibillino telegramma: «andato in Patagonia. Chatwin». Cercava un «posto dove vivere mentre il resto del mondo saltava per aria. Poi Stalin morì e noi cantammo nella cappella inni di gloria a Dio, ma io continuai a tenere in riserva la Patagonia». La Patagonia non è una regione precisa sulle carte geografiche, è un territorio che si estende per novecentomila chilometri quadrati dell’Argentina e del Cile.

Il libro che ricavò da quella esperienza, In Patagonia, non è tanto un libro di viaggi quanto un libro simbolico sull’irrequietezza e sull’esilio. Ebbe un successo formidabile e conquistò il pubblico, imponendosi all’attenzione della critica. «Fortemente commosso», si disse lo scrittore francese e «console della Patagonia in Francia» Jean Raspail.

Completamente diverso fu, invece, il secondo libro che scrisse, Sulla collina nera. Lo scrisse perché «venire definito uno scrittore di viaggi mi ha sempre irritato. Per questo ho scritto qualcosa su due personaggi che non si sono mai mossi da casa» e perché era consapevole che «nessun uomo può vagabondare senza una base. Bisogna avere una sorta di cerchio magico a cui si appartiene. Non è necessariamente il posto in cui si è nati o in cui si è stati allevati. E’ un posto con cui ci si identifica».

Il viaggio per Chatwin era piuttosto lo strumento per ritrovare la radice del proprio essere, la risposta al disagio esistenziale provocato dalla moderna civilizzazione di massa. Per Bruce quel luogo, «il centro emotivo della mia vita», era senz’altro il Galles celtico dove aveva ambientato Sulla collina nera, dove resistevano forti quelle tradizioni e quei valori in cui non ha mai smesso di credere. Sino alla fine, provocata dall’AIDS e non da quel «rarissimo fungo del midollo osseo», dietro il quale ha vezzosamente nascosto, finché ha potuto, la verità sul terribile male che l’aveva colpito.

Bruce Chatwin (Sheffield, Yorkshire, 1940 – Nizza, 1989) fu viaggiatore, esperto d’arte, archeologo e giornalista, prima di affermarsi come scrittore. I suoi libri, In Patagonia (1977), Sulla collina nera (1982), Le vie dei canti (1987), Utz (1988), Che ci faccio qui (1989), Anatomia dell’irrequietezza (1996), sono tradotti in ventisette paesi. Soltanto in Inghilterra nel 1998 le edizioni economiche delle sue opere hanno venduto oltre un milione di copie. Attorno alla sua immagine di avventuriero colto ed affascinante si è scatenata la “Chatwin-mania”. A Berlino, nella Goltzstrasse, è stato aperto il “Chatwins”, un negozio di libri di viaggio, ad Amsterdam una galleria d’arte della Houweg ha scelto di chiamarsi “Le vie dei canti”, mentre a Parigi una casa editrice ha preso il nome “Utz”.

In Italia le sue opere, pubblicate da Adelphi grazie all’impegno di Roberto Calasso, che di Bruce fu amico ancora prima che editore, vendono mediamente cinquantamila copie e si producono i moleskines, i suoi famosi taccuini neri, vero oggetto di culto per un vasto pubblico di emulatori e aspiranti scrittori. Dopo l’appassionato studio di Nicholas Murray L’Alternativa nomade (Settimo Sigillo 1994) e il recente Con Chatwin (Adelphi 1998) di Susannah Clapp, è arrivata in libreria l’attesa biografia ufficiale, Chatwin (Baldini & Castoldi 1999), commissionata dalla moglie Elizabeth a Nicholas Shakespeare, ottocento pagine costate all’autore otto anni di ricerche e di intenso lavoro. L’opera offre un quadro completo, minuzioso, quasi analitico, della vita e delle opere del grande scrittore inglese ed ha il pregio di non lasciarsi travolgere dalla suggestiva personalità di questo eclettico individualista dall’indole aristocratica, mettendone in luce anche le debolezze, le contraddizioni e le manie.

Proveniente da una solida famiglia borghese, passò ben dieci anni in collegio e come scrive Shakespeare: «l’esperienza di trovarsi rinchiuso tra i sette e i diciotto anni significò che non sarebbe mai stato fermo a lungo». Già da bambino dimostrava una spiccata voglia di evasione ed una particolare sensibilità verso la geografia, studiava l’atlante del Times e consultava la carta dei venti per decidere quale fosse stato il rifugio più sicuro nel caso avessero sganciato la bomba al cobalto.

Nel periodo trascorso al Marlborough College veniva regolarmente sorpreso a leggere sotto il banco Flaubert, Byron e la sua Via per l’Oxiana. Sulle sue tracce cominciò le prime escursioni tra le isole greche sino a Creta. In questo periodo sviluppò la passione per l’Asia centrale, «con i suoi fiumi verde pallido e i suoi monasteri buddisti, dove le aquile volteggiano sopra le foreste di cedri deodora e gli uomini delle tribù portano asce da combattimento di rame e si cingono la testa con foglie di vite come facevano ai tempi di Alessandro».

Terminato il College decise, a differenza della quasi totalità dei suoi compagni, di non andare all’università: «come siete noiosi, andate tutti a Cambrige. Io farò qualcos’altro». L’altro fu un impiego nella prestigiosa casa d’aste Sotheby’s di Londra, dove in brevissimo tempo passò dallo spostare e spolverare ceramiche, vetri, maioliche e cimeli tribali al ruolo di autorevole, seppur giovanissimo, dirigente. Alla Sotheby’s conobbe e sposò l’unica americana che vi lavorava, la donna cui rimarrà legato sino alla fine, nonostante un matrimonio caratterizzato da lunghe separazioni e compromesso dalla esuberante bisessualità di Chatwin. «La mia carriera ha seguito un percorso inverso rispetto alla norma, in quanto ho iniziato come sgradevole piccolo capitalista in una grossa azienda in cui mi sono egregiamente affermato facendo il leccapiedi e d’un tratto, arrivato ai venticinque anni, mi sono accorto che odiavo ogni attimo di quella vita. Dovevo trovare un’altra strada».

Non aveva mai smesso di rammaricarsi per aver interrotto gli studi. Fu un viaggio a Leningrado, dove ebbe modo di osservare da vicino il corpo imbalsamato di un nomade, di un pastore dell’Altai rimasto congelato duemila anni prima, a suggerirgli la direzione da intraprendere.

Tornato a Londra prese «una decisione fulminea»: iscriversi all’università di Edimburgo per seguire un corso di laurea in archeologia. «Mi vedevo», raccontò Chatwin, «come un esploratore archeologo». Era infiammato dagli esempi di André Malraux, Alexandre Dumas e Howard Carter.

Nel frattempo gli studenti erigevano barricate, ma gli avvenimenti del maggio ‘68, come racconta Shakespeare: «gli passarono accanto inosservati». Era concentratissimo nel preparare una mostra dedicata all’arte nomade delle steppe asiatiche nel periodo tra il V e il VI secolo avanti Cristo per conto dell’Asia House Gallery di New York. Quando la prestigiosa Asia House ritenne che la ricerca di Chatwin non era attinente alla loro iniziativa perché «trattava esclusivamente dei nomadi» non se ne fece una malattia. Continuò a lavorare alla sua idea di «scrivere un testo basilare che restituisse ai nomadi un posto importante nella storia». «Ciò che mi interessava di più erano gli individui sfuggiti alla classificazione archeologica, i nomadi, che avevano lasciato tracce sul terreno e non avevano costruito piramidi». Lavorò senza risparmiarsi, sacrificando le brevi vacanze per fuggire da Edimburgo e fare avventurosi viaggi di ricerca tra le tribù nomadi dell’Afghanistan, dell’Africa, della Mauritania e della Persia. Nel frattempo il suo temperamento dinamico mostrava segni sempre più evidenti di insofferenza per la vita universitaria, voleva andare oltre. Prese a pretesto la bocciatura della sua richiesta di completare gli studi in tre anni piuttosto di quattro, e, senza troppe spiegazioni, lasciò per dedicarsi alle sue ricerche. Fece resistenza prima di accettare la proposta che gli rivolse Francis Wyndham, definito dallo stesso Bruce «una colossale fonte di ispirazione per un’intera generazione di scrittori in Inghilterra», di collaborare al supplemento culturale del Sunday Times. «L’idea di un impiego mi fa orrore», obiettò, foss’anche da giornalista. Invece vi passò tre anni e quel periodo rappresentò un utile apprendistato per la sua affermazione da scrittore. Scrisse da Parigi, New York, Mosca, Marsiglia, dall’Algeria e dal Peru. Dopo Flaubert e Byron si appassionò a Hemingway e all’autore del Viaggio in Armenia, Osip Mandel’stam, «il più importante scrittore russo liquidato dal cannibale del Cremlino», come Chatwin definiva Stalin.

In quel periodo scoprì anche Sulle scogliere di marmo di Ernst Jünger, esteta, soldato e botanico tedesco, oltre che scrittore. Chatwin aveva per Junger, come racconta il critico John Russel, «un’illimitata e ossessiva considerazione». Bruce lo intervistò per il Sunday Times nel giugno del 1974. «Abbiamo di fronte un uomo nel bel mezzo dell’occupazione di Parigi con i bombardieri che gli volano sopra la testa e lui se ne sta sul tetto con lo champagne in mano a fare piccole osservazioni», annotò Chatwin. Racconta Shakespeare: «i collaborazionisti esercitavano una forte attrazione su Bruce». Ammirava Henry de Montherland, Pierre Drieu La Rochelle e Paul Morand, preferiva il loro «eroico nazionalismo all’internazionalismo specioso» della sinistra e apprezzava la loro capacità di «vedere oltre gli schemi elementari di una lotta di classe esasperata a scapito dell’unità nazionale». Leggeva anche Spengler e Borges. «Non si può andare da nessuna parte senza aver messo un Borges nella valigia», suggeriva. Tra gli italiani stimava il mussoliniano Curzio Malaparte.

Improvvisa arrivò la stanchezza per il mestiere di giornalista. Comunicò al Sunday Times le sue intenzioni con un celebre quanto sibillino telegramma: «andato in Patagonia. Chatwin». Cercava un «posto dove vivere mentre il resto del mondo saltava per aria. Poi Stalin morì e noi cantammo nella cappella inni di gloria a Dio, ma io continuai a tenere in riserva la Patagonia». La Patagonia non è una regione precisa sulle carte geografiche, è un territorio che si estende per novecentomila chilometri quadrati dell’Argentina e del Cile.

Il libro che ricavò da quella esperienza, In Patagonia, non è tanto un libro di viaggi quanto un libro simbolico sull’irrequietezza e sull’esilio. Ebbe un successo formidabile e conquistò il pubblico, imponendosi all’attenzione della critica. «Fortemente commosso», si disse lo scrittore francese e «console della Patagonia in Francia» Jean Raspail.

Completamente diverso fu, invece, il secondo libro che scrisse, Sulla collina nera. Lo scrisse perché «venire definito uno scrittore di viaggi mi ha sempre irritato. Per questo ho scritto qualcosa su due personaggi che non si sono mai mossi da casa» e perché era consapevole che «nessun uomo può vagabondare senza una base. Bisogna avere una sorta di cerchio magico a cui si appartiene. Non è necessariamente il posto in cui si è nati o in cui si è stati allevati. E’ un posto con cui ci si identifica».

Il viaggio per Chatwin era piuttosto lo strumento per ritrovare la radice del proprio essere, la risposta al disagio esistenziale provocato dalla moderna civilizzazione di massa. Per Bruce quel luogo, «il centro emotivo della mia vita», era senz’altro il Galles celtico dove aveva ambientato Sulla collina nera, dove resistevano forti quelle tradizioni e quei valori in cui non ha mai smesso di credere. Sino alla fine, provocata dall’AIDS e non da quel «rarissimo fungo del midollo osseo», dietro il quale ha vezzosamente nascosto, finché ha potuto, la verità sul terribile male che l’aveva colpito.