Vite in tour, non sempre la musica può consolare

di Federico Zamboni - 14/06/2011

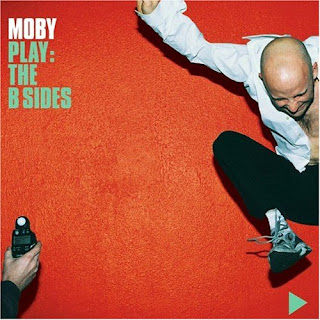

Oggi tocca a Moby, interrogarsi pubblicamente sul prezzo del suo mestiere. Dorato per un verso. Estenuante per l'altro. Invidiabile dall'esterno. Insidioso dall'interno.

Arrivato ai 45 anni, il musicista newyorkese che si impose nel 1999 con Play e che ora ha appena pubblicato il suo ultimo album intitolato Destroyed, in un'intervista apparsa sull'ultimo numero di XL lamenta le ripercussioni negative delle tournée sull'equilibrio personale dei musicisti: «Cos'è la normalità? Quando passi lunghi mesi in tour finisci per chiedertelo. Trascorri il tempo in grandi alberghi, sale d'attesa di aeroporti, backstage di teatri. Luoghi anonimi e ripetitivi - una stanza d'albergo ha sempre letto, tv, scrivania e divano collocati più o meno allo stesso modo - che finiscono per diventare confortevoli. Il problema è quando torni a casa. Reimparare a svegliarti sempre nello stesso letto, tra le cose care. Un'esperienza che ti frantuma. Peggio, che ti distrugge».

Qualcuno le liquiderà come le fisime di una star che dimentica la fortuna che gli è capitata, ma a torto. Il denaro e la fama sono barriere protettive che funzionano solo fino a un certo punto. E, al di là dei vantaggi che comportano, non possono bastare a rendere naturale e armonioso ciò che non lo è affatto. Lo show-business non regala nulla. Semmai lo baratta. Offre agli artisti un'idea inebriante di sé e in cambio chiede (esige) una dedizione completa allo spettacolo da mettere in scena.

Tanti anni fa ne parlò Janis Joplin. A modo suo. Nella breve stagione dello straordinario e meritatissimo successo - che durò poco più di tre anni e che si chiuse tragicamente con la morte per overdose, il 4 ottobre 1970 - sintetizzò alla perfezione la distanza che separa l'artista come persona in carne e ossa (e cuore, e psiche, e dubbi, e imperscrutabile altalena di stati d'animo i più diversi e contraddittori, magari ingiustificati sul piano logico e però dolorosi, fino allo spasimo, e oscuri fino al buio assoluto) dalla star osannata dal pubblico e dai media.

La star che sotto i riflettori sembra brillare di luce purissima e magica, o addirittura divina. La star che diventa tutt'uno con la sua proiezione, gigantesca e inarrivabile, nell'immaginario collettivo. La star che viene bersagliata di domande e che deve avere sempre sotto mano una risposta intonata alla musica del momento: le interviste come una specie di improvvisazione verbale, e ancora prima psicologica, in cui si può dire qualunque cosa, compreso che a volte si è stanchi o che non sempre si è sicuri di quel che si fa, ma a condizione che non emerga il rifiuto delle regole del gioco. Il "tradimento" del patto di sangue implicito che nel mondo dello spettacolo, e sempre più spesso anche in quello della cultura e persino della politica, che si spettacolarizzano a loro volta e si piegano alle esigenze della messinscena mediatica, lega in modo definitivo i protagonisti e i loro ammiratori. I primi che si ergono come sacerdoti sull'altare scintillante di marmi e di ori. I secondi che inseguono l'estasi come fedeli inginocchiati sulle panche di legno. Gli uni e gli altri che appartengono alla medesima religione. Alla medesima setta. Al medesimo credo che adora le cattedrali stracolme di folla e diffida degli eremiti: il rito presuppone un officiante e una massa di testimoni. Altrimenti è sortilegio. È, con ogni probabilità, stregoneria. Il tenebroso dominio di chi ha bisogno di agire in completa solitudine, o in una cerchia troppo piccola e troppo chiusa per non risultare sospetta. «Sul palco faccio l'amore con venticinquemila persone», disse Janis Joplin. «Poi», aggiunse amaramente, «torno a casa da sola».

La voce di Janis era splendida. Il suo aspetto fisico no. La sua sofferenza personale era il combustibile ideale per accendere le parole delle canzoni e farle divampare come non mai. Tutti vedevano le fiamme che si alzavano fino al cielo. Nessuno si domandava cosa stesse bruciando davvero. Lei spalancava la bocca per fare uscire il fuoco, ma allo stesso tempo - con l'abilità di una strega, con lo spirito di sacrificio di una martire - ingoiava il fumo per evitare che si vedesse quanto ce n'era. Quanto ce ne sarebbe potuto essere. Per evitare che si capisse che quel braciere tanto attraente era colmo fino all'orlo di stracci impregnati di sostanze per nulla raccomandabili: il whisky velenoso di troppe ubriacature; il sudore cattivo delle notti insonni; il sangue disseccato di un goffo tentativo di suicidio o di un semplice atto di autolesionismo. E Janis ingoiava il fumo. Sino a restarne intossicata.

Il suo resta un caso esemplare. Ma non è certo il solo. Molti altri rimangono segreti, o confinati in una dimensione meno angosciosa. In una rappresentazione che, in mancanza di un epilogo altrettanto tragico, non è abbastanza perentoria da imporre il suo carico di dolore e da costringere a interrogarsi su cosa sia stato a renderlo così pesante. Di solito l'artista ne parla al passato: «Quello sì che fu un periodo difficile». Oppure è riuscito ad amalgamarlo così bene con tutto il resto da farlo sembrare quasi normale: «Dovrei essere morto da un pezzo, invece sono ancora qui». Oppure ancora, ed è l'eventualità più frequente, il disagio finisce sublimato in quello che si crea: la musica è inquietante, ma in fondo è solo musica. I testi sono drammatici, ma in fondo sono solo parole. L'artista appare disperato, ma in fondo è solo un artista. Detto gentilmente: è invenzione. Detto volgarmente: è finzione.

Moby accompagna al nuovo disco un libro fotografico: «Musica e foto, spesso realizzate in contemporanea, hanno la stessa idea di fondo. Nascono dalla mia terribile insonnia, che mi spinge a comporre di notte. Se ti trovi in una stanza d'hotel, guardare fuori è un'esperienza: la visione di grandi città completamente addormentate ti fa sentire l'ultima persona rimasta sul pianeta. Capisci che ciò che sembra normale non lo è. Ho cercato di raccontare questa sensazione di estraneità e bellezza».

Il vero privilegio degli artisti. O forse il loro massimo inganno.