Simplicissimus

di Livio Cadè - 03/07/2022

Fonte: EreticaMente

«Chi ha un cuore, getti via gli occhi e dopo vedrà».

(Al-Hallāj)

A Erasmo, che si diffonde in argomenti sottili, Lutero rimprovera di “camminare sugli spilli”. Anche noi sembriamo talvolta poggiare le nostre convinzioni su ragionamenti affilati e penetranti, alla stregua di fachiri sui loro letti di chiodi. Purtroppo, più i pensieri sono complessi e meno non son fatti per portare il peso della verità.

Tutti sanno – o dovrebbero sapere – quel che la Volpe confida al Piccolo Principe: «Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene che con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi». Saint-Exupéry riprende una mistica ovvietà, in cui s’intrecciano intuizione, ragioni del cuore ecc. Segreto che l’uomo possiede nascendo e poi dimentica.

Come è tipico d’ogni misticismo, le parole della volpe producono un circolo vizioso. Il suo segreto è “molto semplice”, vale a dire essenziale. Dunque, solo il cuore lo può vedere. Tuttavia, parlandone, ce lo pone davanti agli occhi. Perciò non possiamo comprenderlo, perché i nostri occhi ne fanno una cosa complessa. Ci girano intorno, disegnano tante inutili circonferenze, sempre tornando al punto di partenza. Come dice san Paolo, «semper discentes, et numquam ad scientiam veritatis pervenientes».

Ma per parlare della semplicità non è necessario capirla. Anzi, non è possibile. Può esser solo vissuta e contemplata. Di Dio, che è Semplicissimo, non si può sapere né affermare nulla. Dell’Anima, che è semplice, si può dire poco o niente. La Natura, che è complessa, offre invece vasti territori di caccia alla ragione. E nella storia dell’uomo, che è complicatissima, la nostra intelligenza può cacciare o pescare ogni genere di soggetto commestibile.

Volgendoci al semplice, ci priviamo del soccorso della logica e delle nostre conoscenze, le quali han qualche utilità solo quando ci occupiamo di questioni complesse. La semplicità ci conduce nello spazio della pura percezione o dell’intuizione diretta. Le parole diventano descrizione obiettiva di un fatto – piove … l’erba è verde … ho sonno ecc. – e non sembrano neppure aver dignità di argomento.

Si pensi a quei maestri zen che alle domande metafisiche rispondevano: “il pruno selvatico è in fiore”, “le oche stanno volando verso sud” o frasi simili. Per i dotti missionari, avvezzi alle diatribe teologiche, erano vaneggiamenti di vecchi ignoranti, col cervello intorpidito dal nirvana. In quelle teste rasate non potevano certo entrare nozioni complesse come trinità, resurrezione, transustanziazione ecc.

La prospettiva di quei monaci è paradossale, sospesa tra genio e banalità. Una delle convinzioni più indefettibili della nostra cultura è infatti che la realtà sia complessa e che, volendola capire, si debba ricorrere a laboriose spiegazioni. Intorbidare più che chiarire la visione del mondo è un antico vizio filosofico, che la scienza ha ereditato e fatto fruttare a usura, condannandoci a una confusione sempre crescente.

Un amico, astronomo e matematico, forse pensando a quei teoremi che quanto più son semplici tanto più paiono perfetti nella loro armoniosa bellezza, un giorno mi diceva: “neanche sotto tortura ammetterei che la realtà è complessa”. Dichiarazione temeraria che, nel nostro clima mentale, sarebbe giusto considerare un’eresia e sottoporre ai rigori dell’Inquisizione.

Negare il dogma della complessità è infatti bestemmiare l’evoluzione e il progresso, rifiutarsi di sacrificare agli idoli della modernità, condannare a morte certa il nostro caotico ordine sociale. La nostra società vive di complicazioni, ne ha bisogno come di una droga. Quando si approvano riforme e cambiamenti, il cui intento dichiarato è di ‘semplificare’, il risultato sarà sempre di complicare le cose; quando si trovano soluzioni, è solo per creare nuovi e più ostici problemi. Il punto è che ci sentiamo in dovere di evolvere, e questo significa per noi complessificarci.

Cosa distingue un uomo dal moscerino dell’aceto? La sua maggior complessità. E perché ci riteniamo più evoluti rispetto a uomini primitivi, selvaggi o medievali? Perché abbiamo sistemi economici più complessi, usiamo macchinari più sofisticati, elaboriamo più intricate ipotesi scientifiche ecc. Non v’è stato nessun reale progresso morale o intellettuale, ma in compenso abbiamo complicato enormemente la vita.

Non riusciamo più a vedere il semplice, l’essenziale. Perciò camminiamo come equilibristi sul filo dei dubbi e delle ipotesi. “La scienza è dubbio”, si dice. Ma noi abbiamo fede nella scienza. Quindi bisogna aver fede nel dubbio. Del resto, nella complessità si trova sempre qualche contraddizione o ambiguità. Questo la rende uno strumento prezioso per chi vuol mentire e ingannare gli altri (la menzogna è, per così dire, una complessità al quadrato).

Semplice – a differenza di duplice, triplice ecc. – indica unità, ovvero qualcosa che non ha pieghe. Ma non serve diventar vecchi per capire che la vita è un groviglio inestricabile, un continuo attorcigliamento di fili. Ogni cosa ne implica infinite altre. Il mondo esterno e la mente non sono sostanze semplici ma raccordi di plessi e interdipendenze. Semplice è ciò che unifica questa sparsa molteplicità e ne costituisce il fondamento.

Non dobbiamo però confondere la semplicità con le false semplificazioni. Prendiamo ad esempio il linguaggio, che è specchio del pensiero. Solo per un trompe-l’oeil possiamo credere di esserci intellettualmente evoluti. Il sanscrito, il greco antico o il latino erano infatti lingue più complesse ed evolute di quelle moderne. Non per questo si deve supporre che il pensiero moderno tenda alla semplicità. In realtà s’è solo fatto più misero, rigido e inespressivo. Il nostro lessico s’è tragicamente scarnito, la nostra sintassi imbarbarita, i nostri discorsi diventan sempre più inetti a rendere le sfumature della natura e dell’anima.

La falsa semplificazione è uno strumento utile per chi voglia esercitare – con l’uso di slogan, luoghi comuni, frasi fatte – un controllo sull’opinione pubblica e sulla coscienza delle masse. La complessità avrebbe effetti paralizzanti – pratici o morali – perché non mostra una strada chiara e sicura ma un crocicchio di alternative, di cartelli segnaletici confusi e variamente interpretabili. La gente non ha in genere né la capacità né la pazienza di analizzare presupposti complessi. È questa una debolezza che ci rende estremamente manipolabili. Lasciamo che siano altri a decidere per noi. La vita pratica già ci carica sulle sue spalle un fardello di continue complicazioni ed è quindi comprensibile che, almeno nella vita teoretica, cerchiamo di esimerci da gravose riflessioni.

La tendenza a ridurre la realtà a pochi concetti banali, che tutti possano capire, non è quindi un aspetto della semplicità ma una falsificazione del reale per fini politici e sociali. Bisogna diffondere nozioni facilmente comprensibili – oggi lo si fa quotidianamente riguardo a virus, efficacia dei vaccini, emergenza climatica, guerra in Ucraina, gender ecc. – che si possano accettare come semplici costatazioni di fatti, relazioni di cause ed effetti che non serve dimostrare. Non perché siano evidenti in sé, ma perché sarebbe sconveniente o dannoso dubitarne.

Queste semplificazioni ad usum delphini non sono invenzione moderna. Basti pensare alle teorie su aldilà, peccato, sacramenti, indulgenze ecc. Credo sia molto difficile, almeno fino al XVIII secolo, trovare qualcuno che non condividesse lo schema delle realtà spirituali che si poteva desumere, almeno nelle sue linee elementari, dalla dottrina della Chiesa. L’atteggiamento mentale non è da allora sostanzialmente cambiato. Un tempo si diceva: “se fai questo sarai dannato”. Oggi si dice “se non ti vaccini muori”.

Questo non dimostra che i dogmi dell’antica religione fossero, come oggi quelli sanitari, false semplificazioni, legate esclusivamente a interessi particolari. Tuttavia, osservando lo scarto vertiginoso che li divideva dalla pratica, dovremmo dedurne che i più non attribuivano a quelle idee un rapporto con la vita reale. Nessun contadino medievale avrebbe ceduto la vacca per 100 giorni di indulgenza e nessun ricco si sarebbe privato delle sue libidini per timore di supplizi ultraterreni – salvo tardivi pentimenti in articulo mortis. Predicare bene e vivere male era una contraddizione consolidata e quasi inavvertita.

Solo Simplicissimus – il personaggio di Grimmelshausen – poteva sorprendersi del fatto che i cristiani, ai quali veniva offerta una via così semplice per guadagnarsi la beatitudine eterna, seguissero le vie tortuose dei vizi, cioè quelle che secondo le loro stesse credenze li avrebbero condotti all’inferno. Un’anima lineare fatica a comprendere tali assurdità. Ma il contraddirsi è un retaggio della complessità umana.

In questo senso bisogna riconoscere all’odierna società una maggior coerenza. Nell’uomo medievale, alla prova dei fatti, la fede in Dio si mostrava friabile, costruita sulla sabbia. La fede nella scienza dell’uomo moderno poggia invece sulla solida roccia. Forse perché la modernità, mentre gli complicava la vita pratica, gli ha semplificato quella morale e dello spirito. Così, oggi possiamo fiduciosamente regolare i nostri comportamenti non su un’ipotetica salvezza dell’anima ma su dettami scientifici e sui precetti dell’industria farmaceutica. E insieme indulgere ai nostri vizi senza timore di incorrere in tribunali metafisici.

Per dire cosa sia la vera semplicità bisogna secondo me partire dall’idea che tutto nell’universo muove da ciò che è absolutus, sciolto da ogni legame. Nella natura e nella storia troviamo solo gli innumerabili e complessi riflessi di quel primo motore. Ma alla radice della nostra interiorità possiamo ancora coglierne gli atti semplici. La complessità della ragione nasconde sempre qualche doppiezza. La dimensione immediata dell’esperienza è invece priva di doppifondi o angoli nascosti. Esprime in ciò una fondamentale onestà e sincerità.

C’è un attimo non misurabile, aurorale, in cui la realtà si offre alla coscienza nella sua nuda semplicità. Così, noi sappiamo d’esser vivi, d’aver freddo o sete, d’esser tristi o allegri, prima che sorgano complessi ragionamenti. Una foglia che si stacca dal ramo e cade verso terra, la luna che cala o cresce, i pianeti che girano intorno al Sole, l’uomo che nasce, invecchia e muore ecc. tutto accade con assoluta naturalezza. V’è in ciò una co-implicazione di soggetti, un’interazione organica, che è il contrario della complessità artificiale di un meccanismo.

Una macchina è complessa perché composta di parti. Ciò che è naturale o spirituale è invece unico, indiviso. Anche la complessità nasce in noi spontaneamente, come relazione tra l’unità della coscienza e la molteplicità dei suoi contenuti, tra l’essere e le varie espressioni del suo divenire.

V’è una semplicità sommersa, immutabile, da cui emerge una complessità sottomessa a continue mutazioni. In questa incessante profusione si manifesta un’essenziale creatività. Ma se il proliferare di elementi complicanti supera un certo limite, può provocare un collasso delle nostre strutture morali e intellettuali, una sorta di disintegrazione interiore. Per questo Laozi dice: «Comincia a intagliare il legno grezzo ed ecco i nomi. Una volta dati i nomi, bisogna sapersi fermare. Sapendo dove fermarsi, non si corre pericolo».

Questo passo del Tao Te Ching racchiude un’essenziale epistemologia. Il “legno grezzo” è la semplicità originaria. Intagliarla, assegnarle dei nomi – ossia tradurla in concetti filosofici o in formule scientifiche – introduce una pluralità di sensi e di scopi. Questa operazione è necessaria per afferrare intellettualmente il mutare delle cose e, in certa misura, dirigerlo. Perciò Laozi non dice che dar nomi sia un errore, ma che è pericoloso non sapersi fermare.

Non porre un limite alla complessità ha conseguenze nefaste. Conduce agli ordigni nucleari, all’ingegneria genetica, alle più aberranti ideologie sociali, a deliri metafisici ecc. Negli ultimi secoli la tendenza predominante è stata di concepire la complessità in termini meccanici. Corpi e psiche sembrano determinati da automatismi di stimoli e reazioni. Le leggi di natura son meccanismi ecc. Infine, temo, non riusciremo più a veder la differenza tra noi e le macchine sempre più complesse che costruiamo.

Per ripristinare la nostra dignità umana dobbiamo uscire da una complessità malata. Ma, paradossalmente, è inevitabile usare la nostra complessa intenzionalità per tornare a forme di semplicità naturale. Dobbiamo ridurre deliberatamente i nostri artifici, abbandonare modelli di pensiero contorti. Ogni immagine complessa va messa in relazione con lo sfondo semplice sul quale è posta, ovvero con la base non analizzabile – quindi misteriosa – della nostra esistenza.

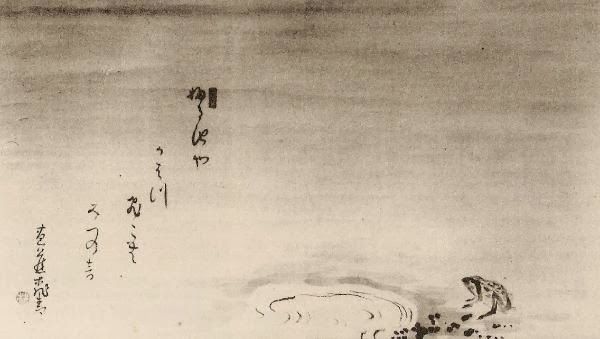

Nessun modello teorico può esplicitare il significato totale della vita. Possiamo però fondere la nostra limitata autocoscienza col Tutto attraverso scenari intellettuali sempre più ampi ed evocativi. Così, i fisici cercano una teoria generale e unificante dell’universo, gli artisti e i letterati tendono a una maturità poetica sfrondata dell’inessenziale, che tenda a contenere l’infinito in rappresentazioni finite. È quella complessità sublimata che pulsa negli ultimi quartetti di Beethoven, nelle Ninfee del vecchio Monet, in certe stampe giapponesi o in antiche liriche cinesi.

È l’inconscio desiderio di ritornare al nostro io più profondo, a quell’Uno che precede ogni complicazione. Non un’astratta ascesi mistica ma una disciplinata e concreta sottrazione del superfluo. È la ribellione a una società che favorisce l’incremento di desideri inutili, rivolti a beni inutili, e che spreca le sue energie nel creare strumenti che soddisfino tale inutilità. È il rifiuto di un assurdo teorema consumistico, basato sul paradosso di una costante frustrazione ottenuta mediante l’appagamento di bisogni fittizi.

È opporsi a ciò che aliena l’uomo dalla natura, che sbriciola l’essere in una miriade di frammenti sparsi, incapaci di comunicare realmente tra loro. È liberarci dalla schiavitù a meccanismi di potere chiusi in complessità sempre più impenetrabili, è superare la tentazione di uno sviluppo tecnologico che ci disumanizza. È la rinuncia a ogni patologica ridondanza. Non significa reprimere i nostri bisogni, ma alleggerire le strutture pleonastiche del desiderio e del pensiero. È il trovare in ogni cosa quella pietra filosofale che si chiama ‘giusta misura’, moderazione.

Dalla complessità nascono l’affollamento e il rumore, l’inquinamento e la confusione, le nevrosi che affliggono il lavoro, le relazioni sociali, la sessualità. La semplicità svuota, mette ordine, pulisce. Dipana gli intrighi delle plurimae leges, i groppi burocratici. Argina il barocchismo della comunicazione, l’incontinenza del sistema mediatico, la polluzione sfrenata dei messaggi. Sgrava lo spirito dell’inutile e del falso. Offre modelli di povertà dignitosa e di naturale bellezza. Lava via le scorie, fluidifica, ci risana con profondi respiri.

La domanda cruciale è: può questo mondo guarire dalla complessità? Non credo. Ne è talmente assuefatto che la semplicità potrebbe ucciderlo. Ma forse possiamo disintossicarci lentamente. La semplicità non è un’utopia. È uno stato di grazia che va appassionatamente cercato. E quando il miracolo avviene, si annulla la distanza che che separa in noi lo sfondo dalle immagini, il vuoto dai suoi contenuti. È un vedere del cuore, non degli occhi. Ogni cosa – un fiore, una stella, un uomo – è allora un’unica cosa, dipinta sulla stessa tela, nella sua semplice e divina solitudine.

Antico stagno!

Salta dentro una rana –

Il suono dell’acqua.