Non possiamo non dirci pasoliniani

di Alessio Mannino - 03/11/2025

Fonte: Inside Over

Giù le mani da Pier Paolo Pasolini. Come tutti gli anniversari di personaggi che hanno lasciato un segno, questo cinquantennale della morte è stata l’occasione per ammazzarlo di nuovo, a furia di retorica ipocrita e strumentalizzazione di parte. A sinistra, limitandosi al compitino del ritratto agiografico, con le solite formulette dell’intellettuale “irregolare”, “scandaloso” e via veltroneggiando.

Pasolini, prima di tutto un artista

A destra, dopo che la Meloni ci aveva già provato nel 2021 definendolo artefice di un “manifesto politico, conservatore” e di un pensiero “profondo e diffuso che innerva la destra italiana” (Io sono Giorgia), tal Federico Mollicone presidente della Commissione Cultura è tornato alla carica, arrivando a etichettarlo come “fascista”. Del resto, si sa: i morti non possono più difendersi.

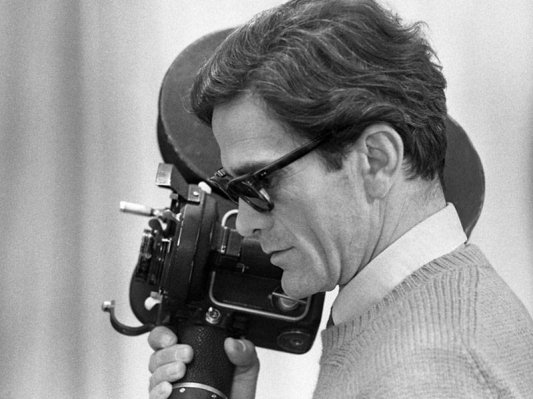

Naturalmente, è legittimo cercare di interpretare quello sfaccettatissimo prisma che fu Pasolini nel legame, inscindibile, fra la sua vita e le opere. E qui anche chi scrive ne proporrà una. Non nuova, ma distante da quelle, faziose e piatte, delle opposte vulgate. Con una premessa: Pasolini lo scrittore, poeta, regista, documentarista, saggista, opinionista fu sempre, anzitutto, e fondamentalmente un artista.

Pasolini, uomo di cultura non politicizzato

Sperimentatore inesauribile di linguaggi diversi, poliedrico ricercatore di piani espressivi, eterno insoddisfatto e instancabile indagatore dell’altro lato della medaglia, in ogni momento della sua parabola rimase a favore dei poveri, non perché esclusi dal tenore di vita dei “padroni” ma in qualità di “spossessati del mondo”, deprivati della loro peculiare umanità. Un artista politico a tutto tondo, quindi. Ma mai politicizzato perché non politicizzabile. Ossia non incasellabile in una categoria ideologica né tanto meno partitica.

Espulso dal Partito Comunista con l’accusa di “indegnità morale” per il suo orientamento sessuale, rimase marxista ma di un marxismo tutto suo, all’assalto delle irreggimentazioni (“Il Pci ai giovani!”) e inneggiante al Lumpenproletariat. Quando, verso la fine, si avvicinò a quel refugium peccatorum che era il Partito Radicale, si affrettò a infilzarne la falsa coscienza additando la battaglia sui soli diritti civili come funzionale al conformismo di una libertà – avrebbe detto tempo dopo Giorgio Gaber – obbligatoria. Si mostrò sempre recidivo nello smentire sistematicamente qualsiasi classificazione che lo riducesse a esponente di questa o quell’area o perfino, nonostante la polemica con il Palazzo, a capofila di un generico populismo: “Meglio essere nemici del popolo che nemici della realtà”. Anche perché, sottolineava, “il popolo antropologicamente non esiste più”, convertito alla borghesia che non era più una classe, ma una “malattia”. Coltivò, in altre parole, la caratteristica più difficile e insidiosa di tutte: l’unicità.

Con tutti i pericoli che ne derivavano. Pasolini prima di tutto era un uomo, con i relativi limiti personali di ogni uomo. Sembra banale dirlo, ma non lo è, vista la tendenza a farne un santino o un marchio.

Il mondo di Pasolini

La sua vicenda esistenziale, a quei tempi non facile da rivendicare, di omosessuale (e con una precisa preferenza per gli adolescenti del sottoproletariato di borgata) ne influenzarono e condizionarono le convinzioni. E non poteva essere altrimenti poiché, come scriveva Nietzsche a proposito dei filosofi fissando però una verità che vale per ogni mente creativa, l’opera di un autore non è che l’insieme delle sue “inavvertite mémoires”. Una trascrizione non già fedele, ma senz’altro autentica di un’autobiografia. E infatti l’autobiografismo è un tratto, sulla scorta di D’Annunzio e più ancora di Malaparte, che in Pasolini si traduceva nel cosciente e voluto mettersi al centro della scena in tutto ciò che produceva. Per narcisismo, indubbiamente.

Per necessità, anche: malvisto dai “fascisti di sinistra” (espressione sua), accettò di buon grado di apparire su giornali “capitalisti” come il Tempo settimanale e, traguardo massimo, il Corriere della Sera. “Lo so bene”, ammetteva, “quante contraddizioni richieda l’essere veramente coerenti”.

Ma anche per un’ostinata scelta di sincerità programmatica. Sotto la sua sferza cadeva il travestimento tipico dell’intellettuale medio, che finge distacco e neutralità quando invece, inevitabilmente e molto prosaicamente, è implicato dalla testa ai piedi, e soprattutto sotto la cintola, nei prodotti del proprio ingegno. Di qui certe prese di posizione con motivazioni anche grottesche, nei celebri Scritti corsari e nelle Lettere luterane. Ad esempio, contro l’aborto da disinnescare, diciamo così, educando a un “amore non procreante”, in quanto fare figli, a suo dire, sarebbe stato “un delitto ecologico”; o contro la “coppietta” formata da giovani eterosessuali, parto di una liberazione dei costumi da condannare, secondo lui, in quanto nuova “obbedienza” da “stupidi automi” (tradendo invece il rimpianto per l’età felice di qualche anno prima, quando i ragazzi di vita delle periferie, inibiti dalla precedente cultura repressiva e sessuofoba, potevano più facilmente concedersi, dietro denaro o favori, all’adulto amante della loro virilità in fiore – cioè in pratica a lui, Pier Paolo).

Un cantore del vitalismo

In questo filo di ipocrisia, paradossale da parte di uno sbandieratore di autenticità come Pasolini, non c’è nulla di particolarmente riprovevole: c’è solo una molto umana, e magari troppo umana limitatezza. C’è quella quota variabile di inautentico, di inconfessabile, che anche il più demistificante dei dissacratori nasconde pur di non ammettere, neanche a sé stesso, di non essere perfetto, sospeso nell’iperuranio delle idee pure e disincarnate.

A differenza di molti suoi colleghi (Moravia su tutti, che pure era suo amico), Pasolini era forse il più carnale, il più attento alla “fisicità reale” dei frutti dell’intelletto. Cerebrale, a volte contorto, a divorarlo era l’inestinguibile sete di rendere quanto più possibile concreta, situata, palpitante e vivente la trasposizione letteraria di quel che agitava quel suo febbricitante e prolifico cervello. Leggendolo in filigrana anziché affibbiargli definizioni da propaganda di partito, si potrebbe dirlo un vitalista, sebbene nel suo caso con una forte venatura decadente. Il vitalismo postula che nello scatenarsi di forze totalmente fisiche della natura sia presente un principio, appunto, vitale che ne trascina il gioco e ne costituisce una sorta di anima, sia pur immanente e non trascendente (com’è Dio). Un misticismo ateo, o al più agnostico.

Pasolini reazionario?

Pasolini era posseduto dal demone di trovare, o ritrovare, l’innocenza, la semplicità, il vigore e la vitalità di una vita impossibilmente pura e solare. Non schiacciata dal peso di una “mutazione antropologica” e “omologazione culturale” mai viste prima, ben più totalitarie del fascismo storico (verso il quale l’antifascismo di maniera era già diventato allora “archeologico”): la rieducazione dell’immaginario e del corpo attraversi i “beni superflui”. Un vero “genocidio”, per lo meno in Italia.

È in questo bruciante sentimento tutto e solo poetico che le sue analisi, in sé non originali dal momento che di “feticismo della merce” aveva parlato già Marx (per tacere di concetti come la “tolleranza repressiva” del contemporaneo Marcuse), ci rivelano la sua ispirazione di fondo, rivoluzionaria in senso etimologico. Pasolini era aperto al nuovo, al progresso, al futuro ma solo a condizione che la novità favorisse l’eterno ritorno alla grazia della natura che gioisce spontaneamente di sé. Altrimenti, meglio abolire la televisione e, addirittura, la scuola dell’obbligo (sic!). Rivoluzione, quindi: ma come restaurazione permanente di quella dimensione sacra che è l’ebbrezza di vivere. In questo senso era reazionario. Non per patetica nostalgia di quando brillavano le lucciole.

La solitudine di un intellettuale

Nell’ansia di afferrare l’intensità della nuda vita (che fra l’altro spiega la sua doppia vita notturna, a caccia di sensazioni forti a bordo di una scintillante Alfa Romeo Giulia), Pasolini si sentiva, e in effetti era, solo. Sulle sue pagine lo ripete più volte, con malinconia quasi ossessiva: sono isolato, un infelice che non ha con chi condividere la propria infelicità. La sua era una nevrosi non assimilabile, che so, a quella rassicurante e normale di un Calvino (che pure nella sua Ultima lettera del ’75 centra perfettamente il “grande merito” di Pasolini nell’aver scoperchiato la questione di “una morale nuova che inglobi anche le zone del vissuto considerate oscure”, di norma escluse dal perbenismo moralistico e ideologico).

Semmai, se vogliamo giocare agli accostamenti, si potrebbe affiancarlo ad Albert Camus a cui era accomunabile non solo per certe somiglianze biografiche (l’assenza del padre, anche se Pasolini aggiungeva un tossicissimo complesso materno: Supplica alla madre), ma soprattutto per il culto pagano e vagamente pauperista delle gioie quotidiane dei sensi. “Col sole e col mare anche un ragazzo povero può vivere felice”, scriveva il francese.

Non possiamo non dirci pasoliniani

Per chiudere. In un articolo della raccolta Il caos, che anticipa tutti i temi “corsari” e “luterani”, discorrendo della tragedia Le Baccanti Pasolini sembra descrivere la propria missione e il proprio dramma nel conflitto fra l’eversore Dioniso e il censore Penteo: “Egli è venuto in forma umana a Tebe per portare amore (ma mica quello sentimentale e benedetto dalle convenzioni!), e invece porta il dissesto e la carneficina (…) la società, fondata sulla ragione e sul buon senso – che sono il contrario di Dioniso, cioè dell’irrazionalità – non lo comprende. I Pentei italiani sono dei mediocri, dei meschini imbecilli, neanche degni di essere dilaniati dalle Menadi”.

Un incompreso, Pasolini. Ancor oggi. Perché, per carattere e destino – che poi son la stessa cosa – essenzialmente un uomo tragico, costitutivamente anti-moderno. Incapace di restare insensibile o rimuovere il prezzo psicologico e spirituale da pagare per godere dello sviluppo economico e del benessere materiale della modernità. E mi pare che, a vedere il livello di abbruttimento e rincoglionimento artificiale cui siamo giunti, i fatti gli abbiano dato pienamente ragione. Ecco perché è legittimo domandarsi: come possiamo, oggi, non dirci pasoliniani?