L’autore premette che scrivere di cinema su una rivista che si occupa principalmente di sconvolgimenti geopolitici può sembrare effimero, tuttavia, afferma l’autore, e lo condividiamo profondamente, non è così.

Il cosiddetto Quarto potere, ovvero il potere mediatico, non è più innocuo dei droni e dei missili perché forma e manipola la pubblica opinione. Per cui questo revival degli anni 60, a suon di film (“formidabile quell’era”) ha di certo un suo significato. E siccome l’audience è alta, vale la verità filosofica che chi si diverte acconsente. Ma torniamo al film in questione.

Chiaramente dal punto di vista di un cinefilo (così Di Martino si autodefinisce) questo film diretto dai raccomandatissimi fratelli Vanzina non può che sembrare bruttissimo (oltretutto, si nota, recitato male, con l’eccezione di Jerry Calà che ha fatto la gavetta). Tuttavia, pur nella sua banalità, da un punto di vista sociologico risulta interessante perché ben riflette gesta e flirt dei rampolli della borghesia milanese e brianzola nella località esclusiva di Forte dei Marmi. E proprio per questo offre una veduta parziale.

Nei primi anni 60, gli anni del boom economico, soprattutto nel mese di Agosto, anche la classe operaia poteva concedersi la sospirata vacanza in località meno costose, o andando nei camping.

Per gli adulti era occasione di riposo, di svago, di socializzazione, mente per i figli l’obiettivo principale erano soprattutto le ragazze straniere ritenute più “facili” (e lo si poteva dire apertamente perché ancora non c’era l’ossessione femminista e il politicamente corretto).

Erano gli anni del protagonismo giovanile pre-sessantottesco, figlio del baby boom. Andavano di moda le canzoni di protesta; gruppi come i Rokes inneggiavano allo scontro generazionale, mente più in alto Gianni Morandi (eterno ragazzo) se la prendeva per la guerra in Vietnam, mentre Guccini cantava che “nelle auto prese a rate e nei miti dell’estate Dio è morto” (censurata dalla Rai e passata da Radio Vaticana). E ancor più in alto film come “Il sorpasso” (Dino Risi) più volte trasmesso dalla berlusconiana azienda Mediaset, che denuncia il carattere effimero di quella stagione, e che si conclude con una morte simbolica (“sulla autostrada cercavi la vita ma ci hai trovato la morte” cantava Guccini) Ma anche il meno noto “Io la conoscevo bene” di Antonio Piertrangeli.

Abbiamo anticipato che questa continua riproposizione continua, da pare dei media, dei primi anni 60 deve pur avere uno scopo.

Tuttavia, mentre l’assimilazione surrogata della controcultura da parte del sistema mediatico obbedisce ad intenzioni lampanti (per ragioni di brevità mi permetto di rinviare al mio “Gli ammiccamenti del politicamente corretto”) in questo caso gli intenti sono più sfumati.

Ipotizziamo che questa continua rappresentazione di un’Italia collettivamente e trasversalmente concepita e sentita come migliore abbia un intento consolatorio.

Un Italia migliore: senza baby gang, senza over tourism, senza ristoranti etnici, senza inedite e spaventose differenze economiche (Valletta guadagnava 7 volte di più di un operaio, oggi un Amministratore delegato 250) e soprattutto con frotte di ragazzini che giocavano a pallone nei campi o per la strada, accapigliandosi per un fallo di troppo e che si emozionavano, come dice la canzone, a tirare un calcio di rigore. Ma come Mogol faceva cantare a Battisti “il ricordo come sai non consola”.

Stefano Boninsegni

IL PECCATO ORIGINALE

Sapore di mare nelle sale

I lettori e a maggior ragione i redattori di Italicum non hanno bisogno di lezioni su quanto sia importante, influente e in certi, forse troppi, casi determinante il potere della stampa. Per quanto cento anni fa Giolitti avesse consigliato a Mussolini di controllare i prefetti per controllare il paese, quest’ultimo, pur accettando il consiglio (e restando ministro dell’interno ad interim per vent’anni) fece in modo di controllare anche i giornali e farli acquistare da imprenditori che non gli creassero troppi problemi. In Unione Sovietica Stalin risolse il problema in modo asiatico (per usare il suo modo di esprimersi) facendo uscire una sola testata. Ancora oggi in Italia la stampa è in mano a pochissime famiglie potenti e dopo il terremoto golpistico di Mani Pulite, la lotta per il potere l’ha spuntata proprio un editore.

L’espressione geniale Quarto potere per indicare la stampa è vecchia quasi come la tripartizione dei primi tre poteri fatta da Montesquieu, ma in Italia rimanda alla traduzione del titolo di un film americano del 1941 della Rko, il cui titolo originale era invece Cittadino Kane. Il suo regista, sceneggiatore, protagonista era il grande Orson Wells, che all’epoca era semi esordiente e appena venticinquenne. Un film perfetto, inquietante nel messaggio (o nei messaggi), straordinariamente ben recitato (Joseph Cotten non è mai stato così bravo), strutturato con equilibrio, girato e montato così bene che sembra non risentire del tempo. A tal punto che nel 2019 il tema di fondo è stato ripreso da una interessante serie televisiva con Richard Gere (Momfatherson). E a tal punto che la versione restaurata di Quarto potere in autunno è uscita di nuovo al cinema negli Stati Uniti.

Ma io purtroppo non scrivo per fare la recensione di Quarto potere, perché ce ne sono già tante e un po’ tutto è stato detto. Da cinefilo mi limito a rimanerne estasiato. E da italiano mi indigno.

Abbiamo tante ragioni per indignarci qui in Italia: una civiltà fatta a pezzi, una società che muore di fame, una opposizione che protesta solo perché le cose le vorrebbe fatte peggio e un governo che si impegna per lavorare male, però è composto di terze e quarte linee e quindi fa quello che può.

Non conosco l’indice del presente numero, ma essendo il mio di solito l’ultimo articolo, immagino che gli altri redattori abbiano approfittato delle pagine precedenti per esprimere il proprio schifo per le menzogne sulla guerra in Ucraina e per la gestione di quella così detta mediorientale.

Lasciamo stare il ministero della cultura.

Io mi occupo di cinema e posso indignarmi e vergognarmi anche io senza andare fuori tema. Perché nello stesso autunno nel quale negli Stati Uniti è uscita in sala la versione restaurata di Quarto potere, nelle sale italiane è uscita la versione restaurata di Sapore di mare. Con gli attori, oggi invecchiati, intervistati come degli eroi che raccontano gli aneddoti di lavorazione.

Io non sono il critico con la puzza sotto il naso che parla solo di Pasolini e di Murnau, nel tempo ho scritto su Italicum anche di Montagnani e di Franco e Ciccio e lo rivendico con tutto me stesso. Ciò non significa però che non debba esistere una linea di confine, delle colonne d’Ercole oltre le quali c’è la merda. Ecco questo sono stati i Vanzina.

Figli di Steno e aiuti registi di Monicelli sono riusciti nel difficile compito di non imparare niente nel modo più assoluto, nemmeno involontariamente, dall’uno e dall’altro. Quando morì Carlo Vanzina qualche anno fa, Sky gli dedicò un canale, trasmettendo tutto il giorno i suoi film per qualche settimana. In quell’occasione feci l’esperimento di trovare almeno cinque suoi film nella sua filmografia che strappassero la sufficienza. Almeno cinque e non ne scriverei così male, nel rispetto di quei cinque, come Dio con Abramo a Sodoma e Gomorra. Ne ho trovato uno solo, I mitici, niente di straordinario, l’ennesimo remake de I soliti ignoti, però almeno sufficiente. Ma uno solo è troppo poco per evitargli la fine di Sodoma e Gomorra.

Sapore di mare non è il primo film dei Vanzina, prima ne avevano girati già sette, tutti orrendi, ma essendo raccomandati, trovavano chi li faceva lavorare. Il tema del nostalgismo per i mitici anni sessanta pre sessantotto, che tanto bene aveva funzionato in America (vd. Ultimo numero di Italicum) avrebbe funzionato altrettanto bene negli anni ottanta in Italia, questa l’intuizione di Enrico Vanzina, che farà del revival dell’Italia del boom il tema portante del loro cinema. Ma se gli importava tanto di trasporre sullo schermo l’Italia rampante nella quale erano cresciuti, viene da chiedersi come mai lo abbiano fatto così male.

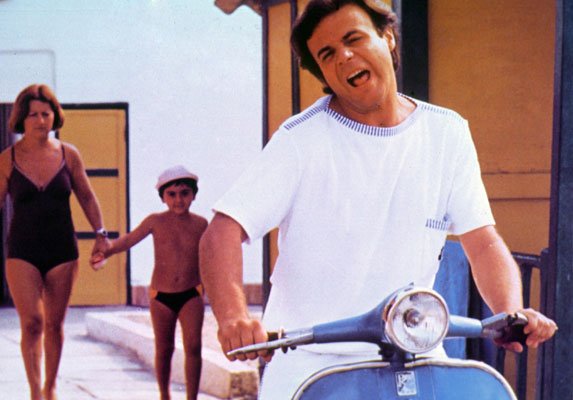

Il film è ambientato nel 1964 a Forte dei Marmi ed è il festival degli anacronismi. È vero che vent’anni dopo Benigni vincerà l’Oscar con la sua ricostruzione anacronistica dell’Italia degli anni quaranta, ma non si capisce come mai prima di mettere nella colonna sonora Azzurro o Luglio nessuno abbia obiettato che quelle canzoni non fossero ancora uscite, così come non era ancora uscito Brancaleone, non aveva ancora vinto il Tour de France Felice Gimondi, ed era sbagliato il taglio dei vestiti, dei capelli, il modello delle automobili e delle vespe, il linguaggio da yuppies dell’Italia craxiana. L’unica cosa al suo posto è la citazione che i Vanzina fanno del proprio grande padre Steno, quando i ragazzi vanno al cinema a vedere I due colonnelli, quello sì già uscito nell’estate del 1964.

Va beh ma quello è il contesto, anche ne Il gladiatore si vede il cupolone e i romani hanno la coscienza di classe e citano l’inferno intendendolo in modo cristiano…e questo è vero, il problema è che qui non ci sono Russel Crowe, Joaquim Phoenix e Oliver Reed davanti alla macchina da presa e nemmeno Ridley Scott dietro.

Il film è scritto male e recitato peggio. I nuovi volti non sanno recitare, i nuovi comici non fanno ridere. Il critico livornese Federico Frusciante dà una spiegazione sociopolitica, dicendo che il cinema italiano, dopo aver vissuto una età dell’oro figlia di una situazione politica e sociale complessa, non avrebbe potuto sopravvivere al rilassamento della società nei primi anni ottanta dell’edonismo craxiano e reganiano. Forse un po’ regge, ma sicuramente non basta. Ai Vanzina va semplicemente l’eterno merito di avere capito che essendo finita l’età dell’oro, le nuove generazioni di produttori, sceneggiatori, registi ed attori non sarebbero state geniali come le precedenti e quindi sarebbe bastato fare schifo.

Gli attori non sono bravi perché non hanno fatto la fame, intesa come la gavetta. Non hanno calcato i palchi dell’avanspettacolo con il pubblico cattivo che se non lo facevi ridere ti faceva piangere. Vengono al massimo dal cabaret, dove un applauso per educazione te lo fanno tutti. L’unico che un po’ di fame l’ha fatta è Jerry Calà, che infatti è l’unico cavallo di razza (per modo di dire) in mezzo ai somari. Calà peraltro era un attore fuori budget per la Medusa pre Berlusconi, ma accettò un contratto con le provvigioni legate agli incassi del film, perché una volta letto il copione comprese perfettamente che al pubblico quella schifezza sarebbe piaciuta, e soprattutto a lui sarebbe servita una parte da solista per scrollarsi di dosso i Gatti di vicolo Miracoli, che ormai gli stavano stretti.

Christian De Sica fa il ragazzo milanese, lo fa male come il suo futuro compare Boldi cercherà di parlare romano nei futuri cinepanettoni. Non ha ancora saccheggiato Sordi nei tempi comici e quindi è inguardabile.

Gli altri ragazzi sono terribili. C’è la bellissima Isabella Ferrari, che però è presente solo perché fidanzata con Boncompagni (Scola e il talento sono ancora molto lontani) che è fidanzata, nel film con un ragazzino intellettuale sfigato bruttissimo con gli occhiali spessi, che però la molla perché pare che da lui sia attratta anche Virna Lisi (che è vero che i caroselli di vent’anni prima dicevano che con quel sorriso avrebbe potuto dire quello che voleva, ma qui mi pare che la cosa sia stata presa troppo alla lettera).

Forse l’unico decente dei ragazzi era Giorgio Vignali, metacaratterista romano grassoccio che ricorda tanto Nando Bruno, ma i registi non se ne sono accorti, nemmeno nel futuro, e gli hanno sempre assegnato la parte di quello grasso che mangia sempre.

Lo schema, ricalcato anche in televisione qualche anno dopo ne I ragazzi della terza C, prevedeva infine di affiancare ai giovani un esercito di attori vecchi bravi e rodati. E il tutto potrebbe anche funzionare sulla carta, almeno con loro si va sul sicuro. Peccato che i Vanzina castrino caratteristi molto bravi come Ugo Bologna e Gianfranco Barra, o abbastanza bravi come Guido Nicheli e Annabella Schiavone, ingabbiandoli in parti dialettali in cui il napoletano dice sempre “acca’ alla’” e il milanese dice sempre “taaac”.