E Carl Gustave Jung ci riportò tra i miti e gli dei

di Marcello Veneziani - 27/07/2025

Fonte: Marcello Veneziani

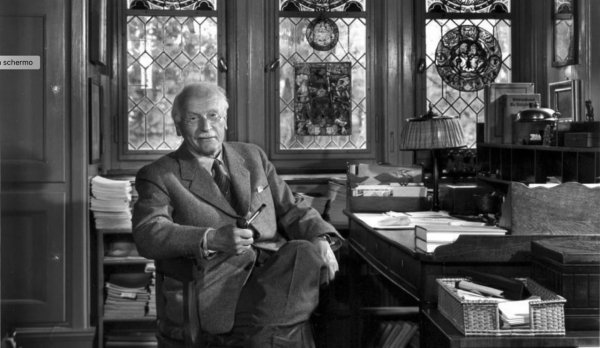

Alla fine cosa ci ha lasciato Carl Gustave Jung, al di là della psicologia analitica? Perché possiamo considerarlo un maestro al di là del suo ambito di studi e terapie? Ce lo chiediamo oggi che ricorrono i 150 anni dalla sua nascita, il 26 luglio del 1875. Non sono junghiano né studioso di psicanalisi, e da ragazzo fui maldisposto verso di lui dai giudizi sprezzanti di Julius Evola nei suoi confronti che arrivava a preferirgli perfino Freud, ritenendo più “pericoloso” lo pseudo-spiritualismo junghiano. Ma superato l’iniziale sospetto, leggendolo maturai un giudizio diverso; e tornai a lui dopo aver letto le opere di un suo famoso e vivace allievo, James Hillman, che mi aveva non poco intrigato.

La domanda che ponevo all’inizio riguarda l’influenza che Jung ha lasciato nel pensiero e nella visione del mondo. Partirei da un debito preliminare: Jung ci ha liberato dalla prigionia del freudismo, dalla sua egemonia psicologica e culturale col suo strascico di totem e tabù, di stereotipi e riflessi condizionati; e soprattutto dalle sue ossessioni, a partire dalla riduzione della libido alla sola sfera sessuale. Jung mostrò altri orizzonti, altri significati, altre aperture nella nostra vita cosciente, inconscia e onirica; riconoscendo e liberando altre energie psichiche, a partire dai sogni.

Per essere più precisi credo che si debbano riconoscere a Jung alcune importanti svolte che cercherò qui di sintetizzare a costo di semplificare. Innanzitutto la riscoperta del noi dentro ciascuno di noi; un noi che giace nelle nostre profondità ancestrali, in interiore homine, rispetto al pregiudizio individualistico dell’epoca moderna e all’interpretazione psicanalitica incentrata sull’io e i suoi traumi pregressi. Noi siamo eredi non solo genetici di una lunga e profonda provenienza. In secondo luogo la rivelazione dell’inconscio collettivo segna un passaggio dal subconscio a qualcosa che somiglia a quel che René Guénon chiamava superconscio, cioè uno stadio superiore della coscienza, non derivato dai recessi oscuri delle pulsioni sessuali e dei bisogni primari ma da un intreccio di fattori, intuizioni ed energie psichiche che possiamo definire spirituali. Quindi il ritorno agli archetipi platonici, seppure in un contesto psicologico non trascendente; i suoi archetipi abitano nella nostra mente, nella nostra anima, e non nei cieli dell’iperuranio come in Platone, non sono forme celesti. E ancora, la riscoperta della connessione tra l’anima e il cosmo, il legame profondo tra la natura e la nostra energia vitale; e la convinzione che occorre prendersi cura della mente come se fosse un giardino. Infine la rivalutazione del mito, dei simboli, degli dei, dell’universo spirituale, inclusi i surrogati di spiritualità fino alla superstizione, alle credenze ufologiche e allo spiritismo. Con Jung tornano gli dei, come guide, riferimenti, ombre e tormenti della nostra mente: e il loro trasformarsi, una volta rimossi, in malattie. Jung apre un percorso dell’anima nel solco della tradizione platonica, che da Platone arriva a Plotino, da Marsilio Ficino a Vico. E su quelle tracce, su quel sentiero s’incamminerà poi Hillman, alla ricerca dell’anima mundi. A differenza di Freud, per Jung la religione è un bisogno fondamentale dell’animo umano, inestirpabile, e non è solo una proiezione nei cieli dei nostri bisogni e delle nostre dipendenze infantili (a partire dalla figura paterna). L’anima necessita di un principio spirituale e “numinoso” che diventi anche fonte di significato e di un ordine intelligente. Se il bisogno religioso non entra dalla porta principale, riconosciuto come tale, si insinua di soppiatto dalla finestra o dalla porta di servizio, in forma inconscia, selvaggia, fino a diventare sintomo e malattia. Ma non solo: una volta rimossa la religione, il suo posto non resta vacante ma viene occupato da surrogati di religione: il denaro, le merci, gli strumenti tecnici, gli idoli diventano i nuovi dei; anziché nutrire l’anima la divorano. La lettura del sacro in Jung collima in molti punti con gli studi di Mircea Eliade, con cui ebbero non poche convergenze (si pensi agli archetipi, i miti, l’alchimia). Sulla centralità della religione Jung rilasciò un’intervista a Eliade per Combat, al convegno di Eranos nel 1952.

Qualche anno fa scrissi un libro, Alla luce del mito, in cui riconoscevo i miti come un bisogno costitutivo dell’anima umana, in sintonia con quanto aveva sostenuto Jung. Fui perciò invitato dall’associazione degli psicanalisti a concludere un loro seminario nazionale sul mito che tenevano a Siracusa. Ma si scatenò una miserabile censura da parte dell’Inquisizione psico-progressista; quel clero tuonò che era inammissibile invitare uno come me, con quelle matrici culturali, anzi ideologiche. E così, senza aver letto il mio libro, che non aveva alcun richiamo politico e ideologico, senza conoscere altri miei saggi, decisero a priori di esercitare il loro razzismo etico-culturale, con tanti saluti antifascisti. Venni a sapere di questa censura dal loro carteggio online che mi girò Umberto Galimberti, che mi difese in quel contesto con parole coraggiose e generose nei miei confronti. lo resi pubblico quel carteggio. Alla fine ci andai lo stesso a quel seminario, parlando alla metà dei congressisti. L’altra metà, il Collettivo Italiani Psicanalisti Antifascisti, come sempre, aveva deciso di condannarmi a priori, senza ascoltarmi e giudicarmi da quel che avrei detto; credevano di aver scelto con nobile coraggio l’Aventino ma io non rappresentavo e non rappresento alcun potere, solo me stesso e forse una tradizione di pensiero. Peraltro, ricordai a lorsignori che se vogliamo parlare di pagine oscure, proprio il “loro” maestro Jung, ebbe un rapporto ambiguo col nazismo e accettò di presiedere per ben sei anni l’associazione degli psicanalisti d’ispirazione cristiana che il regime hitleriano aveva istituito al posto della disciolta associazione di psicanalisti (in larga parte ebrei) ostili al nazismo,… Poi Jung si schierò contro il nazismo.

Ma torniamo alle cose serie. Un incontro decisivo fu per Jung la lettura di Friedrich Nietzsche. Si deve probabilmente a Jacob Burckardt che fu suo maestro la scoperta di Nietzsche. Jung fu folgorato da Così parlò Zarathustra a cui dedicò un ricco e imponente commento (fu il suo testo più lungo), frutto di appassionati seminari a Zurigo; poi elaborò le suggestioni mitologiche nietzscheane, tra Apollo e Dioniso. Non è un caso che Jung scopra il suo amore per Nietzsche proprio quando rompe con Freud, nel 1913, mentre si accinge a scrivere il suo Libro rosso. La distanza da Freud sarà poi sancita in modo definitivo quando Jung scalerà spiritualmente il Monte Verità presso Ascona, che diventerà un cenacolo permanente, frequentato da scrittori e studiosi, vegetariani e naturisti, teosofi, utopisti e anarchici.

Ai rapporti tra Freud e Jung oltre che saggi e romanzi sono stati dedicati anche film e docufilm. Ma se volessimo fissare in una immagine suggestiva il loro confronto, dovremmo ritornare al loro viaggio in nave, nel 1909, alla volta di New York, il loro scambiarsi a bordo i ruoli di paziente e di curante e il loro parlare di sogni in alto mare, sotto il cielo stellato. Una crociera di operosa amicizia che dopo pochi anni naufragò. Non fu il Titanic della psicanalisi ma la sua diaspora.