Gheddafi: Africa e dignità

di Matteo Parini - 21/10/2025

Fonte: La Fionda

“L’Africa è stato un continente colonizzato, isolato, oltraggiato. Trattato come una terra abitata da animali, poi utilizzato come serbatoio per la tratta degli schiavi. E dopo tutto questo, ridotto a una rete di colonie sotto mandato straniero.”

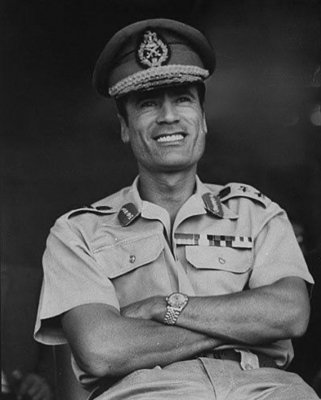

Il virgolettato è tratto dal discorso pronunciato da Muammar Gheddafi il 23 settembre 2009, alla 64ª sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, discorso che oggi torna alla memoria nel giorno in cui ricorre il quattordicesimo anniversario della sua morte. Una denuncia planetaria dell’ingiustizia nel mondo e della sofferenza dei popoli a causa delle guerre, della colonizzazione e dell’imperialismo, cifra stilistica dell’impero statunitense e dei suoi accoliti. L’invocazione di un nuovo ordine mondiale, finalmente basato su uguaglianza e giustizia per tutti i Paesi, in particolare per quelli africani, relegati alla schiavitù da troppo tempo.

Anche per questo, gli araldi della sedicente comunità internazionale, la minoranza suprematista occidentale, lo etichettavano come “dittatore”, al pari di tutti quelli che non sono in grado di comprare, semplicemente perché non in vendita. Non gli perdonavano l’affronto di aver edificato, nel continente africano — per solito oggetto di rapina e scorribande da parte dell’uomo bianco — uno Stato sovrano, laico e indipendente: uno Stato africano per gli africani, con la schiena dritta, capace di gestire sé stesso e le proprie ricchezze. Non gli perdonavano, altresì, di aver costruito un modello di società socialista impegnata a non lasciare indietro nessuno, traino e stella polare di ogni popolo in lotta per l’autodeterminazione.

Quando Gheddafi prese il potere nel 1969, la Libia era uno dei Paesi più poveri del mondo. La nazionalizzazione delle riserve energetiche da lui voluta, già nell’arco di qualche decennio, portò il Paese ad avere uno dei PIL più alti di tutta l’Africa. Paese che, al contempo, smise di essere assetato. Con la realizzazione ambiziosa e avveniristica del Grande Fiume Artificiale, infatti, le acque dolci prelevate dal sottosuolo del Sahara libico giunsero fino alle città sorte sulle aride coste. Migliaia di chilometri di condutture ridussero la dipendenza della Libia dalle fonti meno sicure e, insieme, contribuirono a salvaguardare l’ecosistema, a migliorare le condizioni igienico-sanitarie e, più in generale, la qualità della vita di tutti.

Se nel primo dopoguerra l’aspettativa di vita era inferiore al mezzo secolo, agli albori del nuovo millennio salì a settantacinque anni. Nello stesso arco temporale, ancora in relazione alla qualità della vita, l’alfabetizzazione in Libia passò dal dieci all’ottanta per cento. L’accesso universale all’istruzione, alla sanità e al lavoro furono le pietre miliari sulle quali Gheddafi progettò la rinascita. Un affronto per il colonialismo globale, al punto che, con il benestare di tutte le cancellerie europee appiattite sui desiderata sovranazionali di Washington — secondo un copione tristemente consolidato — fu assassinato, non prima che venisse ridotta in macerie una nazione florida, rispedita a suon di bombe “democratiche” all’età della pietra. Centinaia di migliaia i morti: quelli che l’Occidente, che indebitamente si professa moralmente superiore, chiama “danni collaterali”, svelando il suo vero volto da gangster. Il prezzo da far pagare all’umanità disallineata per la famigerata democratizzazione da esportazione.

Così, il 20 ottobre di quattordici anni fa, il leader libico moriva, lasciando nelle mani di nessuno la guida di un Paese che aveva contribuito a rendere migliore e che si apprestava a scomparire dalle cartine geografiche. Collocandosi sempre dalla parte scomoda dei popoli, e non da quella dei carnefici, fu catturato e brutalmente giustiziato a Sirte, la sua città natale, dai traditori della patria al soldo degli invasori stranieri, sempre pronti a convincere a suon di dollari. Le immagini di un corpo straziato fecero il giro del mondo quale assordante monito lanciato dagli USA al pianeta: le regole democratiche valgono finché siamo noi a deciderlo. Una situazione già vista e sperimentata, quella del regime change, decine di altre volte nel contesto del pianeta unipolare che ha fatto seguito alla fine della Guerra Fredda. Nello specifico, le fantomatiche Primavere Arabe.

Solo qualche mese prima, il 19 marzo 2011, Francia, Regno Unito e USA davano inizio al bombardamento della Libia, dal cielo e dal mare: un’azione contraria al diritto internazionale, alla quale ignobilmente si accodò anche l’Italia, macchiandosi di un indelebile crimine contro l’umanità. Con il sostegno dell’intero arco parlamentare furono concesse alle forze di occupazione della NATO le basi aeree, innumerevoli caccia Tornado, oltre alla portaerei Garibaldi. Era l’Italia di Napolitano, uno che oltreoceano erano soliti chiamare “l’Amerikano” e non serve spiegare il perché. Peraltro, fu quella una guerra contro i nostri interessi strategici, oltre che disumana come tutti i conflitti: l’ennesimo capitolo di svendita della sovranità nazionale sulla pelle dell’umanità da parte dei nostri passacarte di governo.

Il risultato dell’ennesima follia umana è quello che oggi abbiamo sotto gli occhi. La Libia cessava di esistere come entità politica, maciullata e suddivisa in aree in mutuo conflitto, nelle quali imperversano orde di tagliagole capaci di tenere sotto scacco la popolazione, indigente e senza futuro, perché svuotata di ogni diritto e di ogni prospettiva di emancipazione. Lo stesso trattamento di morte già riservato, con analogo “successo” — si fa per dire — all’Iraq e all’Afghanistan.

Nel 1975, Gheddafi scrisse un’opera rivoluzionaria destinata a divenire pietra miliare per la Libia di allora e per chi, ancora oggi, ambisce a un mondo libero: Il Libro Verde, sublimazione dell’idea di un socialismo declinato al contesto arabo, nel quale i lavoratori si sarebbero dovuti riprendere ciò che gli spettava, la parte equa della produzione del proprio lavoro. La libertà dalla piaga del profitto, dal concetto di salario e dalle ingiustizie di classe proprie delle società capitalistiche. Un visionario, lucido nel comprendere la deriva capitalista e nel proporre un modello sociale adatto al contesto africano e, insieme, alternativo alla dicotomia capitalismo-comunismo. La terza via, appunto: un socialismo definito “naturale”, scevro dal concetto di accumulo, incentrato sull’uomo e sulla sua dignità.

Un socialismo, inoltre, che si prefiggeva di includere le masse nell’attività di governo, scavalcando il concetto di partito e di parlamento, perché la democrazia è pur sempre forza del popolo, e non di una parte di esso. Con la forza delle idee, Gheddafi si conquistò la fiducia delle masse popolari che, come detto, smisero di essere incolte, povere e sfruttate. Per l’Occidente collettivo, assetato di dominio e malato di colonialismo, fu — la sua — una postura inaccettabile, tanto che ordinò la sua eliminazione, arrogandosi, al solito, il diritto di scegliere il destino di una nazione e del suo popolo nel nome dei propri affari.

In definitiva, se per i suoi detrattori, spesso prigionieri del pensiero unico occidentale, Gheddafi rappresentò il volto di un regime autoritario che soffocò il dissenso e governò attraverso la repressione e la propaganda, per i suoi estimatori fu invece l’artefice di un’esperienza panafricana che restituì dignità al continente. Un leader che ebbe il coraggio di sfidare il dominio delle potenze occidentali, immaginando per la Libia e per l’Africa intera un cammino nuovo, fondato sull’autonomia, sulla cooperazione tra i popoli e sullo sviluppo indipendente. In altri termini, colui che materializzò il sogno di un’Africa finalmente padrona del proprio destino.