Il corpo: ultimo territorio sovrano

di Rita Remagnino - 11/08/2025

Fonte: Ereticamente

Estranee al pensiero duale, le culture primordiali non separavano vita/morte, natura/cultura, umano/divino, ma avevano della realtà una visione unitaria e complessiva. Per l’oltreuomo mitico i vari mezzi di partecipazione al cosmo non dovevano necessariamente servire a qualcosa o qualcuno, bensì manifestare tutta la loro potenza simbolica e rituale (F. Campagna, Cultura profetica. Messaggi per i mondi a venire, Tlon, Roma, 2023).

In una siffatta «antropologia cosmica», neppure il linguaggio era un semplice strumento comunicativo, bensì una vera e propria «forza creatrice» (come nel Verbum divino delle tradizioni mistiche, o in Heidegger) utilizzata per mantenere condizioni di equilibrio tra mondo vegetale e animale, le acque e la terra. Mentre il corpo umano veniva percepito come parte integrante di una realtà metafisica più ampia che in qualsiasi momento poteva essere riassorbita dall’universo.

Tutto cambiò con l’entrata in scena dell’«uomo carente», nell’accezione dell’antropologia filosofica classica (Scheler, Gehlen). Sulla scala evolutiva, la trasformazione potrebbe risalire al periodo in cui l’Homo Sapiens passò il testimone al Cro-magnon, protagonista di un mondo più complesso e travagliato, in apparenza privo di una regia spaziale definita.

La sopravvenuta incompiutezza, fu compensata con culti e riti finalizzati a placare gli Elementi della Natura, particolarmente violenti nelle varie fasi del disgelo würmiano. Fu allora che debuttò sulla scena eurasiatica – cuore del mondo – il primo homo religiosus della Storia del Ciclo presente: lo sciamano, le cui doti taumaturgiche iniziarono ad esprimersi attraverso liturgie e formule cerimoniose, maschere e piumaggi evocativi, danze e canti.

Finché la ripetizione ad oltranza dello stesso copione svuotò di significato gesti e parole, lasciando al corpo la colpa di averli resi privi di introspezione. Si provvide allora a «rinforzarlo» con l’introduzione di elementi esterni come la Psilocybe semilanceata, chiamata dai micologi moderni Liberty cap (il berretto frigio), la droga più diffusa in Eurasia durante l’ultima Era Glaciale.

Nativo del continente eurasiatico questo fungo allucinogeno, piccolo e marrone, non temeva il gelo delle latitudini nordiche, dove appunto nacque e si sviluppò lo sciamanesimo. I professionisti del sacro lo usavano in occasioni particolari come «agente di potenziamento», sperando così di compensare le ormai carenti capacità percettive dell’uomo.

Animati dallo stesso scopo, i transumanisti utilizzano oggi la rapamicina (o sirolimus) e i nootropi per portare il proprio corpo oltre i limiti biologici, incuranti degli effetti collaterali di queste droghe (es immunosoppressione, rischio di infezioni). Ma quando mai, del resto, l’uomo ha lasciato che la paura delle conseguenze frenasse le sue ambizioni?

Il tempo passa, lasciando sul campo la «sindrome dell’oggetto perduto» (Lacan), quasi si mirasse all’irraggiungibile solo per provare piacere nel desiderio di ottenerlo. Per questo il conflitto tra l’essenza umana e l’involucro biologico che la contiene prosegue, immutato, dall’alba della coscienza, cioè dalla preistoria. La lotta tra volontà di potenza e vulnerabilità organica è diventata una costante evolutiva che, indicando il corpo come principium causae della sofferenza esistenziale, gli ha inflitto nel corso dei millenni ogni genere di violenza.

Tale pulsione, è stata interpretata dalle religioni in modo differente. Per esempio, il cristianesimo ha trasfigurato il corpo rendendolo un’occasione di apertura all’Altro, cioè a dio come ente capace di dare un senso alla finitezza (R. Vinco, Antropologia del limite: dalla cultura della perfezione all’esperienza del limite come risorsa, in Esperienza e teologia 17, 2003).

Il concetto compare implicitamente in San Paolo, il quale nella Lettera ai Filippesi (1:23) esprime il desiderio di «partire e stare con Cristo», rivelando una tensione escatologica tra vita terrena e unione mistica. Sant’Agostino radicalizza questa prospettiva, trasformandola in una metamorfosi ontologica: “Non dissolvi, sed dissolvi et esse in Te”. Non più annientamento, la dissoluzione diventa così transito verso una pienezza divina.

Sostanzialmente diverso dal “memento mori” stoico, il “cupio dissolvi” esprime un anelito attivo verso il disfacimento creativo che non si limita a rifiutare il corpo, cioè il mondo, ma lo trascende in direzione di un’alterità redentrice. Si tratta di una negazione che conserva e supera, di un passaggio necessario, come l’uscita dalla caverna in Platone o l’Aufhebung hegeliana.

Da parte sua, la religione implicita transumanista sembra più orientata verso l’idea giudaico-cabalistica di tikkun olam, o «riparazione biologica» (es. terapie geniche, innesti, ibridazioni, cambio di sesso). Nel mondo dell’alta tecnologia si confida nell’«alleggerimento fisico» prodotto dal biohacking, che consiste nella riprogrammazione corporale attraverso digiuni, microdosing, impianti RFID (che utilizzano onde radio per identificare automaticamente oggetti e persone).

Qui, il termine «dissoluzione» è sinonimo di manipolazione biologica.

Ormai lontano dalla Grazia divina, il fedele transumanista cerca di auto-trascendersi attraverso la tecnologia, re-interpretando l’ideale nietzscheano del superuomo: “posso farmi e distruggermi da solo, come e quando voglio”. Se non che, in questo modo, egli rinnega le sue radici cristiane, ovvero il mistero dell’incarnazione contenuto nella lezione di Gesù, morto nella carne sulla croce.

Il cambio di paradigma dall’«alchimia interiore» all’«ingegneria esterna» non ha comunque prodotto i risultati sperati, lasciando il fedele nel campo dei problemi irrisolti. Con l’aggravante, rispetto al passato, che senza la dimensione etica propria delle antiche discipline il corpo rischia di fare una brutta fine, e stavolta per sempre.

Se il taoista giocava a scacchi con la vita per ottenere l’unione con il Dao qui e ora, il transumanista gioca a poker con la tecnica che è sempre avanti un passo la sua moralità, perciò si autodetermina, andando spesso oltre il controllo umano (Jacques Ellul).

In queste condizioni, sarà pericolosissimo gestire in futuro il cosiddetto «Internet dei Corpi» (IoB). Attualmente l’elettromagnetismo del 5G è frenato dall’acqua (presente al 60-70% nel corpo umano), che assorbe le onde millimetriche (mmWave) usate per le sue alte velocità, ma il 6G (lancio commerciale previsto nel 2030) avrà frequenze molto più alte (fino a THz, o terahertz), con migliore penetrazione nei tessuti. E poi?

Parliamoci chiaro: queste tecnologie non sono nate per migliorare la vita umana, ma per soddisfare le ambizioni di dominio dei Signori della Guerra, ossessionati dall’idea del controllo. Al momento, non esistono mezzi in grado di manipolare il cervello o i muscoli via wireless senza chip impiantati. Qualora, però, un dispositivo diventasse un salva-vita (es. protesi, organi trapiantati, pompe di insulina avanzate, eccetera), l’utente si vedrebbe costretto ad «aggiornarsi» continuamente per sopravvivere, accettando costosi abbonamenti e implacabili censure.

Ma, forse, non è troppo tardi per evitare che il corpo umano si trasformi in un sorvegliato speciale, cioè in un oggetto di costante monitoraggio e manipolazione da parte delle politiche di controllo digitale che lo trattano come un bug da correggere, dove l’anima è un software da aggiornare, o rottamare (M. Foucault, Nascita della biopolitica, Feltrinelli, Milano, 2015).

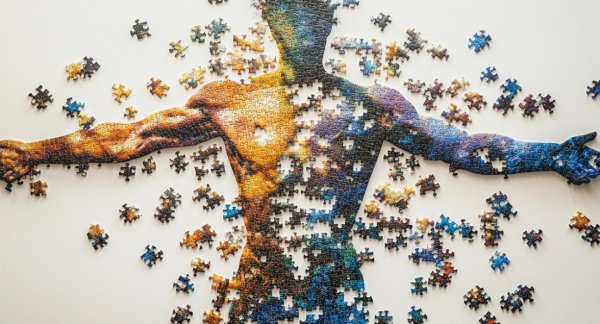

Luogo per eccellenza di precarietà e fragilità, il corpo è altresì uno spazio di resistenza, autonomia e autoaffermazione (F. Campagna, Magia e tecnica. La ricostruzione della realtà, Tlon, Roma, 2021). Un’area sacra che non merita di essere devastata, ma ciclicamente chiede di rigenerarsi attraverso una rivolta simbolica che rispetti la Tradizione, secondo la quale ci sarebbero all’interno di questa forma sferica priva di spigoli o discontinuità:

• unità e completezza (corpo→ mente→ spirito);

• energia e campo vitale (aura ↔ campo energetico, idealizzato in forma sferica);

• microcosmo e macrocosmo = mente divina che si riflette nell’uomo (es. Ermete Trismegisto);

• geometria sacra = immagine terrena in contatto con la sfera celeste (o cerchio) emblema del divino (es. l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci).

Così concepito, a lungo il corpo-sfera partecipò della natura universale in qualità di fattore identitario che delimitava e racchiudeva la persona, distinguendola da tutte le altre e proteggendola da interferenze esterne. Uscire dai suoi confini, significava perdere la propria identità, la propria corazza protettiva, il proprio Sé. Solo lo sciamano poteva – e può – cimentarsi in una simile impresa (con la speranza di tornare indietro), ben sapendo che oltre i confini del mondo visibile ci sono il paradiso e l’inferno, la fantasia e l’incubo.

Lo stesso principio di cautela dovrebbe essere applicato alle nuove tecnologie dai transumanisti, i quali hanno invece trasformato la sfera – simbolo di equilibrio e completezza – in una «piattaforma» modificabile, migliorabile e persino superabile attraverso protesi, nanorobotica, interfacce cervello-macchina e altre tecnologie volte all’ottimizzazione del corpo.

A questo punto, viene da chiedersi quale sia la vera allucinazione, cioè il vero simbolo astratto che non ha legami con il reale: il corpo-sfera degli ingenui Antichi o il «corpo senza giunture» (biologia + tecnologia) degli evoluti transumanisti? La morfologia fluida e adattabile, senza articolazioni fisse ma con materiali programmabili che si modificano in base alle necessità del momento, sarà esente da conflitti interni? Oppure, i salti tra carne e macchina creeranno nuove frizioni e contrasti insanabili?

Molti filosofi e critici della tecnologia (es. Byung-Chul Han) hanno notato che anche il popolo della Valle del Silicio ama i simboli chiusi, lisci, senza spigoli (Apple docet). Era scontato: i profeti del transumanesimo sono dei formidabili «riutilizzatori», o «plagiari», che saccheggiano dai forzieri del sapere miti e simboli che non capiscono fino in fondo, e perciò semplificano.

Come scopriremo andando avanti, il loro repertorio è una rivisitazione continua. Si pensi, ad esempio, al cubo nero (tra il culto di Saturno, la Tech-Gnosi e il Millenarismo Digitale); al labirinto (dalla noosfera alla ricerca del punto convergente); alla piramide (elitismo antropologico e neo-gnosticismo); alla torre (sopravvalutazione del cervello, Homo H+); al conflitto piramide vs torre (ottimismo radicale, socialismo utopico, extropianesimo); al mito dell’androgino (cyborg, superamento dei limiti sessuali); alla cupola (il Pleroma e gli Arconti); alla circolarità perenne del triskele (dal mind uploading alla Singolarità); al «sonno di Adamo», o fase di addormentamento, in attesa del risveglio che porterà al salto di specie. Eccetera.

Imbevuti di un astratto ego cogito cartesiano, i guru del transumanesimo hanno attinto a piene mani dalle culture precedenti, forse sperando di colmare il vuoto lasciato dal tramonto del cosiddetto occidente collettivo. Ma una copia, benché impeccabile, è destinata a restare un surrogato dell’originale, se non la sua involontaria caricatura. Infatti, la sfera degli Antichi in versione 4.0 si è trasformata in un complesso di forme anti-umane che cercano di occultare la complessità del reale dietro curve, gobbe e parabole.

Si tratta di restauro di facciata, non di un cambiamento reale.

Meglio guardare all’origine con occhi diversi, cercando di diventare più primitivi del primitivo. Originali. Unici. Innovativi. Tante «piccole sfere» in moto per costruire insieme un’immortalità creativa fondata sull’unità (corpo, mente, spirito). Scriveva D.H. Lawrence nel suo saggio “Apocalisse” (1931): “Ciò di cui abbiamo bisogno è di ritrovare la nostra integrità originaria, di essere di nuovo interi. Non possiamo tornare indietro, ma possiamo andare avanti verso una nuova, più profonda pienezza: un’unità di corpo, anima e spirito.“

Con buona pace dei transumanisti, accettiamo dunque la finitezza della sfera carnale senza respingerla o esorcizzarla, ma riconoscendola come modello di reincanto: lo specchio di una realtà cosmica dove natura e cultura sono indivisibili. Il corpo non è la causa dei nostri problemi, né la mente è inadeguata a sostenerlo: l’elefante nella stanza dell’Uomo Ultimo è la paura di morire.