Il futuro dell'Europa dipende dallo smantellamento della UE – prima parte

di Thomas Fazi - 10/09/2025

Fonte: Giubbe rosse

Questa è la prima parte di uno studio a cui lavoro da tempo. Fornisce una critica completa del modello di integrazione sovranazionale dell’UE, analizzandone le carenze strutturali, economiche e geopolitiche. Evidenzia come l’UE e la moneta unica, lungi dal rendere l’Europa più forte, più competitiva e più resiliente, abbiano aperto la strada alla crisi economica e alla stagnazione, aggravato le disparità economiche e contribuito alla perdita di competitività, all’emarginazione geopolitica e al decadimento democratico. Fondamentalmente, lo studio sostiene che il fallimento del progetto UE non è radicato nella mancanza di integrazione – e non può essere certamente risolto ricorrendo a “più Europa” – ma risiede piuttosto nell’integrazione sovranazionale stessa. Conclude che le carenze strutturali dell’UE sono irreparabili entro i confini del suo modello attuale e mette in discussione la fattibilità del sovranazionalismo come approccio di governance praticabile in un ordine globale multipolare e guidato dagli stati.

* * *

Punti chiave

Il sovranazionalismo come paradigma fallito:

- Il modello sovranazionale dell’UE si basava sull’idea che “mettere in comune” la sovranità nazionale in un’istituzione sovranazionale avrebbe rafforzato gli Stati membri individualmente e collettivamente. Ma l’ipotesi che una maggiore integrazione avrebbe intrinsecamente prodotto migliori risultati economici e sociali si è rivelata falsa. Al contrario, ha ostacolato la crescita e il dinamismo economico. Ciò è dovuto alle carenze economiche e (geo)politiche intrinseche del sovranazionalismo.

Fallimento dell’integrazione economica:

- L’integrazione dell’UE non è riuscita a produrre i benefici economici promessi.

- L’UE è rimasta indietro rispetto a economie comparabili come gli Stati Uniti, in particolare in

termini di innovazione, produttività e dinamismo economico. Lo studio individua i principali vincoli strutturali imposti dal modello sovranazionale come cause principali di questa stagnazione.

- Ciò è dovuto in gran parte alle carenze strutturali della moneta unica, che ha eroso la capacità delle singole nazioni di rispondere in modo flessibile alle sfide interne ed esterne in base alle loro esigenze economiche e politiche, nonché alle aspirazioni democratiche dei loro cittadini, senza riuscire a compensare adeguatamente questo problema a livello europeo.

Pregiudizio nei confronti delle politiche industriali:

- Il paradigma sovranazionale dell’UE è fondamentalmente disallineato rispetto all’attuale ordine globale, sempre più plasmato da strategie industriali guidate dallo Stato e dalla competizione geopolitica. Il quadro neoliberista dell’UE e le rigide norme sugli aiuti di Stato scoraggiano le politiche industriali guidate dallo Stato, essenziali per promuovere l’innovazione e la competitività. Questo pregiudizio, codificato nei trattati e nei quadri normativi dell’UE, lascia l’Europa impreparata a competere con paesi come gli Stati Uniti e la Cina, che sono attivamente impegnati in politiche industriali strategiche.

Problemi di governance:

- La complessa governance dell’UE, caratterizzata da un processo decisionale frammentato e burocratico, ostacola ulteriormente la sua capacità di rispondere alle crisi o di attuare politiche coerenti. I tentativi di centralizzare gli investimenti e la politica industriale si traducono spesso in inefficienza, compromettendo ulteriormente la capacità dell’UE di agire come entità unitaria.

La tecnocrazia porta a pessimi risultati politici:

- Il quadro sovranazionale dell’UE, che privilegia il processo decisionale tecnocratico rispetto alla rappresentanza democratica, riduce il controllo democratico nazionale, concentrando il potere in istituzioni non responsabili come la Banca Centrale Europea e la Commissione Europea. Ciò ha portato a politiche che privilegiano gli interessi delle élite e degli oligarchi rispetto a quelli dei cittadini.

- L’allineamento dell’UE alle politiche statunitensi, in particolare su Ucraina e Cina, ha esacerbato la crisi energetica e il declino industriale. Gli elevati costi energetici e le tariffe inefficaci hanno ulteriormente indebolito la competitività industriale, aggravando l’emarginazione economica e geopolitica dell’UE.

Raccomandazioni politiche:

- I fallimenti dell’UE sono intrinseci al paradigma sovranazionale stesso. I tentativi di affrontare queste carenze nell’ambito del quadro attuale spesso aggravano i problemi.

- Lo studio suggerisce di andare oltre l’attuale modello sovranazionale e di conferire agli Stati nazionali la flessibilità necessaria per adottare politiche economiche e industriali su misura, consentendo investimenti pubblici strategici e riducendo la dipendenza da processi decisionali centralizzati e burocratici.

- Raccomanda inoltre di prendere in considerazione modelli di cooperazione alternativi e flessibili che preservino la sovranità nazionale, promuovendo al contempo la collaborazione economica e politica.

* * *

Introduzione

Negli ultimi trent’anni e più, una narrazione dominante ha plasmato il dibattito europeo: in un mondo sempre più globalizzato e interconnesso, le singole nazioni sono state progressivamente limitate nella loro autonomia economica e hanno perso la capacità di determinare autonomamente la propria traiettoria economica. Ciò è attribuito alla loro debolezza rispetto a potenti forze esterne – sia entità private come la finanza internazionale e le multinazionali, sia superpotenze straniere, in particolare la Cina. Secondo questa visione, il concetto stesso di sovranità nazionale è diventato sempre più obsoleto nel mondo odierno.

La soluzione, secondo questa narrazione, era che le nazioni europee “mettessero in comune” la loro sovranità e la trasferissero a un’istituzione sovranazionale sufficientemente grande e potente da far sentire la propria voce nell’arena internazionale: l’Unione Europea (UE). La tesi sosteneva che solo a questo livello sovranazionale e continentale i singoli Stati avrebbero potuto raggiungere un potere collettivo sufficiente per attuare politiche economiche efficaci in relazione a queste forze globali. In altre parole, rinunciare ad alcuni elementi della sovranità nazionale – già considerati praticamente ridotti – avrebbe permesso ai paesi di rivendicare una forma di sovranità “reale” attraverso la forza collettiva. Questo costituisce il nucleo della tesi sovranazionalista pro-UE.

Al centro di questa argomentazione c’è la convinzione che un’integrazione più profonda porti a maggiori benefici. Forme di integrazione limitate sono state quindi utilizzate per giustificare le fasi successive del processo di integrazione. La creazione del Mercato Unico, ad esempio, è stata giustificata con la motivazione che avrebbe migliorato gli scambi intraeuropei; questo, a sua volta, ha portato a invocare l’unione monetaria come mezzo per migliorare il funzionamento del Mercato Unico, oltre a stimolare la crescita economica, l’occupazione e la stabilità.

Questa narrazione ha costituito un pilastro della giustificazione economica del progetto dell’Unione Europea, sostenendo il trasferimento sistematico di poteri sovrani dai governi nazionali alle istituzioni dell’UE a Bruxelles e Francoforte. Sebbene esistano altre giustificazioni per l’integrazione europea, questa logica economica ha avuto un’influenza particolarmente incisiva nel plasmare il sostegno pubblico e politico all’UE.

La sua persuasività deriva dal suo forte richiamo al buon senso: l’idea che in un contesto globale difficile l’azione collettiva fornisca maggiore forza – economicamente e politicamente – suona intuitiva e pragmatica. Tuttavia, questa argomentazione contiene un difetto fondamentale: se fosse valida, i paesi che hanno aderito al Mercato unico, e poi all’UE, avrebbero dimostrato performance economiche migliori rispetto al loro trend pre-UE; gli stati membri che hanno abbracciato una maggiore integrazione – come quelli che hanno adottato l’euro – avrebbero costantemente ottenuto risultati migliori rispetto a quelli che non l’hanno fatto; e l’UE avrebbe rivaleggiato o superato economie comparabili. L’evidenza empirica, tuttavia, mostra che nessuno di questi risultati si è materializzato.

Al contrario, l’integrazione europea – attraverso le sue fasi successive, tra cui il Mercato Unico, l’Unione Europea post-Maastricht e l’introduzione della moneta unica – non è riuscita in larga misura a migliorare la performance economica degli Stati membri secondo la maggior parte dei parametri, sia collettivamente che, per molti paesi, individualmente, rispetto alle loro linee di tendenza pre-integrazione. Diversi paesi dell’eurozona hanno registrato risultati economici più deboli rispetto agli Stati membri dell’UE che hanno scelto di rimanere al di fuori dell’unione monetaria, mentre l’UE nel suo complesso ha costantemente registrato risultati inferiori rispetto agli Stati Uniti, un’entità economica comparabile.

La risposta standard da una prospettiva integrazionista è che il problema derivi dal fatto che gli Stati membri dell’UE non trasferiscono sufficiente autorità alle istituzioni sovranazionali dell’Unione. In quest’ottica, il problema viene costantemente inquadrato come una mancanza di integrazione, con la soluzione invariabilmente rappresentata da “più Europa”. L’esempio più recente è Mario Draghi, che in un recente discorso, dopo aver denunciato la discesa dell’Europa verso l’irrilevanza geopolitica, ha concluso che “l’Unione Europea dovrà muoversi verso nuove forme di integrazione”, ovvero una maggiore centralizzazione politica, fiscale, militare e tecnologica. In altre parole, i problemi dell’Europa, a suo avviso, possono essere risolti solo trasferendo ancora più autorità a Bruxelles e mettendo ulteriormente da parte governi e parlamenti nazionali.

Tuttavia, questa argomentazione è confutata dalle prove storiche, oltre che dalla logica di base. Come sostenuto in questo studio, i problemi dell’UE non risiedono nella mancanza di integrazione, ma nell’integrazione sovranazionale stessa.

Ecco perché il costante aumento del potere e della portata delle istituzioni sovranazionali dell’UE, come la Banca Centrale Europea (BCE) e la Commissione Europea, non ha prodotto risultati migliori, ma ha solo peggiorato la situazione. Lo studio sostiene che, in ultima analisi, i problemi creati dal quadro istituzionale imperfetto dell’UE sono irrisolvibili all’interno dell’UE stessa, sia dal punto di vista politico che economico.

Una critica così radicale dell’Unione Europea può apparire irragionevole o politicamente sconveniente in un contesto in cui il dibattito sull’UE, e persino sulla moneta unica, sembrerebbe essersi concluso una volta per tutte: contrariamente a pochi anni fa, oggi in Europa non esiste praticamente alcuna forza politica di rilievo che metta in discussione la sostenibilità dell’UE o che sostenga l’uscita degli Stati membri dall’eurozona. Ciò riflette in parte una maggiore consapevolezza delle complessità e dei costi dello smantellamento o del distacco dall’Unione, ma anche una mancanza di immaginazione politica. Di conseguenza, persino i cosiddetti partiti “populisti” ora sostengono la riforma di queste istituzioni dall’interno.

Tali tentativi dovrebbero essere accolti con favore e potrebbero persino ottenere risultati limitati. Tuttavia, alla luce degli ingenti danni già causati dall’UE/euro, non solo in termini economici – che sono ampiamente al centro di questo studio – ma anche in termini (geo)politici e democratico-rappresentativi, non possiamo esimerci dal mettere in discussione il consenso e porci domande difficili: esistono prove che il sovranazionalismo sia una risposta praticabile alle attuali sfide globali? Quali prospettive realistiche ci sono per una riforma radicale dell’UE? E, in caso contrario, cosa significa questo per il futuro dell’Europa?

Lo studio è strutturato come segue:

1. La performance economica dell’UE finora

Questa sezione analizza i dati empirici sull’integrazione economica dell’UE, che mostrano una stagnazione o un declino della performance economica post-integrazione rispetto al trend pre-integrazione. Evidenzia come il Mercato Unico non sia riuscito a stimolare il commercio intra-UE o la crescita del PIL; come l’Eurozona abbia registrato risultati inferiori rispetto ai membri dell’UE non appartenenti all’euro e ad altre economie avanzate; e come la divergenza nei risultati economici tra gli Stati membri si sia intensificata, contraddicendo le promesse di convergenza.

2. L’euro come camicia di forza economica e politica

Questa sezione fornisce una critica approfondita del fallimento della moneta unica, illustrando nel dettaglio come essa privi gli Stati membri della sovranità monetaria senza adeguati meccanismi di compensazione. Evidenzia questioni strutturali, come l’incapacità di gestire gli shock economici e le crisi del debito sovrano, nonché le implicazioni politiche dell’euro, in cui la Banca Centrale Europea esercita un potere sproporzionato sui governi nazionali.

3. La parzialità dell’UE nei confronti della politica industriale

Questa sezione spiega come le norme restrittive dell’UE in materia fiscale e di aiuti di Stato ostacolino la politica industriale. Confronta questo fenomeno con il successo delle strategie industriali guidate dallo Stato in altre economie come Stati Uniti e Cina, sottolineando come la posizione anti-interventista dell’UE ostacoli la competitività e l’innovazione.

4. Oltre le cause strutturali: l’autosabotaggio dell’UE

Questa sezione esplora come politiche imperfette amplifichino le sfide strutturali dell’UE. Ad esempio, la risposta dell’UE alla guerra tra Russia e Ucraina, incluso il disaccoppiamento dall’energia russa, ha esacerbato il declino industriale. Nel frattempo, l’allineamento con le strategie guidate dagli Stati Uniti contro la Cina rischia di indebolire ulteriormente la competitività dell’UE.

5. Conclusioni

Lo studio conclude che le scarse performance economiche e le sfide politiche dell’UE derivano dal suo modello sovranazionale imperfetto, piuttosto che da una mancanza di integrazione. Confronta il rigido quadro normativo dell’UE con accordi multipolari più flessibili come quelli dei BRICS e dell’ASEAN, sostenendo un approccio decentralizzato e flessibile alla cooperazione intraeuropea.

* * *

1. La performance economica dell’UE finora

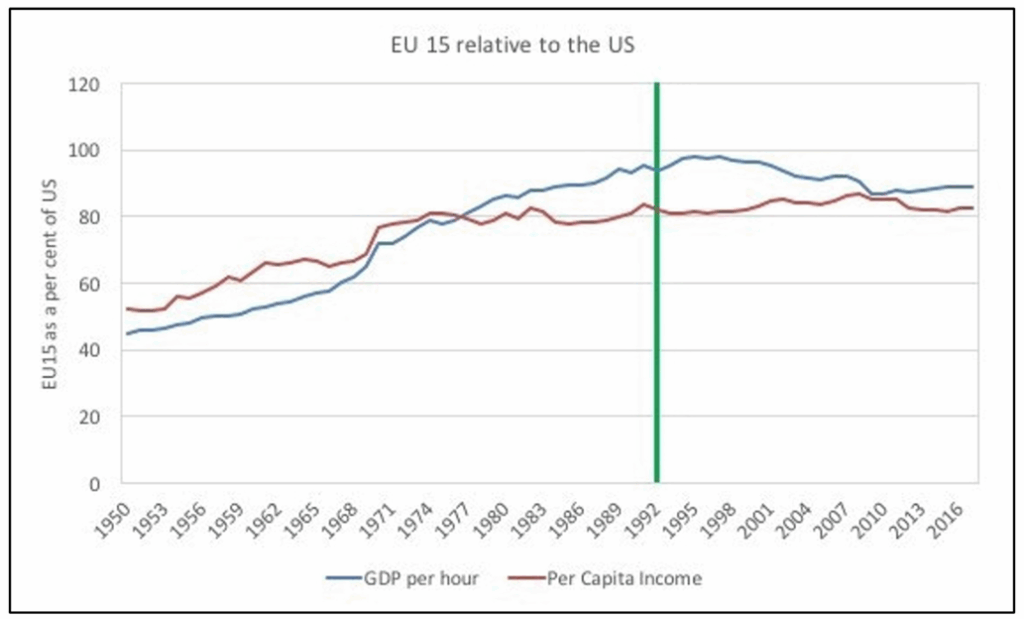

L’evidenza empirica relativa al processo di integrazione economica dell’UE, a partire dall’introduzione del Mercato Unico nel 1992, presenta un quadro preoccupante. Se confrontiamo il PIL pro capite dei paesi che hanno aderito all’UE, prima e dopo l’introduzione del Mercato Unico, osserviamo che non solo il Mercato Unico non è riuscito a migliorare le economie dell’UE rispetto agli Stati Uniti, ma sembra addirittura averne peggiorato la posizione.

Fonte: elaborazione dell’autore

Fonte: elaborazione dell’autore

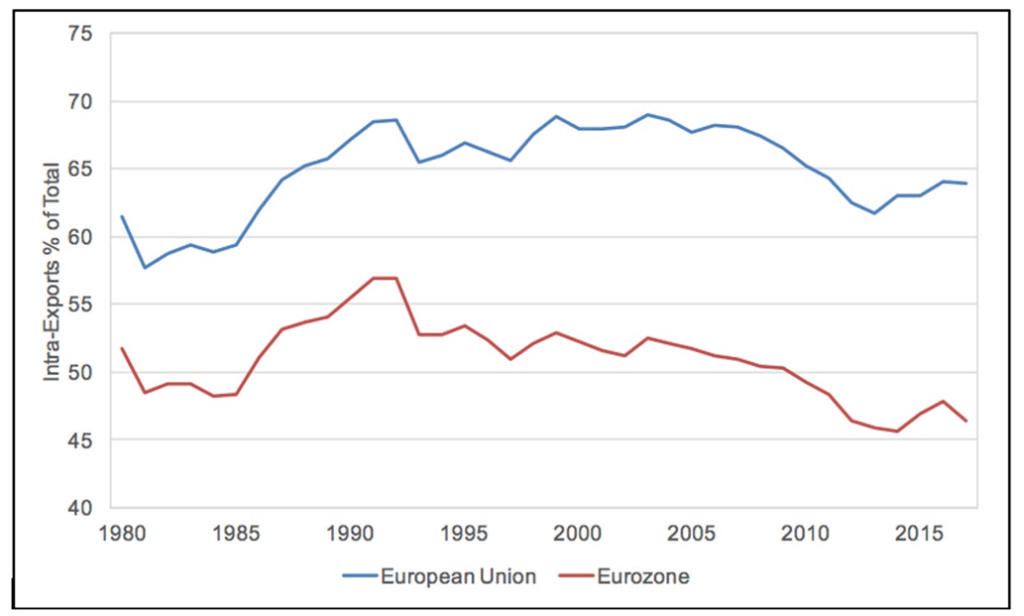

Ancora più interessante è il fatto che i dati mostrano che la creazione del Mercato Unico non ha nemmeno incrementato gli scambi commerciali all’interno dell’UE, il che è particolarmente sorprendente se si considera che questo era il principale obiettivo dichiarato del Mercato Unico. Al contrario, la quota del commercio totale dei paesi dell’UE con altri membri dell’UE, in costante aumento per tutti gli anni ’80, ha iniziato a stagnare dopo l’introduzione del Mercato Unico.

Fonte: elaborazione dell’autore

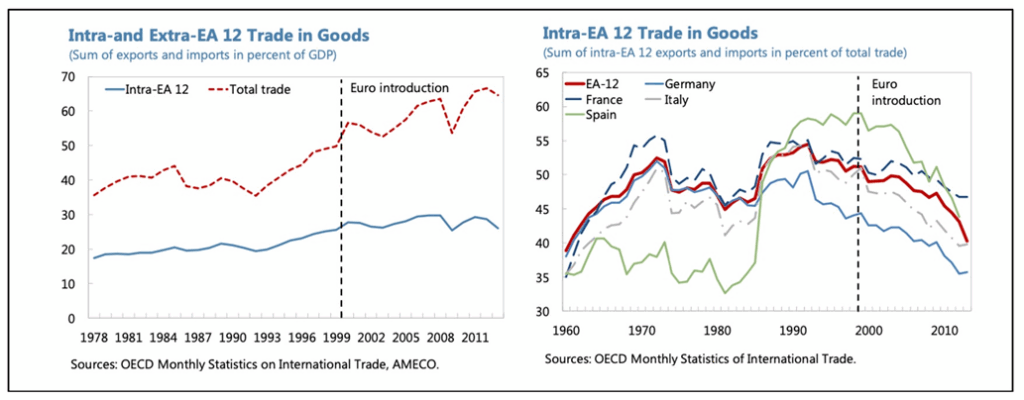

Fonte: elaborazione dell’autoreSecondo la narrazione integrazionista, la situazione avrebbe dovuto migliorare significativamente dopo il lancio dell’euro nel 2000. Invece, nonostante le previsioni secondo cui una moneta comune avrebbe dato un notevole impulso al commercio tra gli Stati membri, eliminando l’incertezza del tasso di cambio e riducendo i costi delle transazioni transfrontaliere, da allora il commercio all’interno dell’area dell’euro, in percentuale sul commercio totale, è in realtà in costante calo.

Questo declino si è accelerato in seguito alla crisi finanziaria globale del 2008, suggerendo che il quadro istituzionale dell’UE è particolarmente inadatto ad affrontare gravi shock economici. Come ha osservato uno studio del Fondo Monetario Internazionale (FMI) : “Contrariamente alle aspettative, vi sono poche prove che [l’euro] abbia stimolato il commercio. […] In percentuale sul commercio totale, il commercio intra-euro è aumentato da circa il 40% nel 1960 a circa il 55% al momento del Trattato di Maastricht nel 1992, ma è sceso al 40% nel 2013”.

Ciò ha portato diversi studi a concludere che l’influenza dell’euro sul commercio tra i paesi membri è stata “nulla” o negativa. Questo risultato mette in discussione radicalmente la logica economica alla base di questi sforzi di integrazione.

La divergenza tra aspettative economiche e realtà diventa particolarmente evidente se si esamina l’andamento del PIL. La promessa del Trattato di Maastricht del 1992 era che, rinunciando all’autonomia monetaria, i paesi dell’area dell’euro avrebbero ottenuto maggiore stabilità economica e una crescita più elevata, poiché l’eliminazione dell’incertezza sui tassi di cambio e la riduzione dei costi di prestito e di transazione, nonché una maggiore disciplina fiscale, avrebbero portato a maggiori flussi commerciali, di lavoro e di capitale. Invece, dall’introduzione dell’euro, l’eurozona ha registrato un netto declino della sua posizione economica rispetto alle altre economie avanzate. La crescita del PIL reale nell’eurozona, secondo i dati della Banca Mondiale, è stata solo del 23%, rispetto al 50% degli Stati Uniti, con conseguente significativa riduzione della quota del PIL dell’eurozona rispetto agli Stati Uniti, dal 73 al 60%.

Questo divario di performance si è notevolmente ampliato durante i periodi di stress economico. La ripresa post-crisi finanziaria nell’Eurozona è stata notevolmente più lenta rispetto agli Stati Uniti, e questo schema si è ripetuto durante la pandemia di Covid-19. Mentre gli Stati Uniti hanno dimostrato una notevole resilienza e adattabilità, attuando rapide risposte fiscali e monetarie, la ripresa dell’UE, in entrambe le occasioni, è stata ostacolata dalle rigidità istituzionali e dai vincoli politici insiti nella sua struttura.

Si potrebbe sostenere che la situazione sarebbe stata ancora peggiore senza l’euro. Sebbene ciò sia possibile, questa affermazione diventa difficile da sostenere se si considera che i paesi europei al di fuori dell’eurozona, come Polonia e Svezia, o persino paesi extra-UE come la Norvegia, hanno superato entrambe le crisi con molto più successo di molti membri dell’eurozona. In effetti, come approfondiremo, vi sono prove sostanziali che suggeriscono che la scarsa performance dell’UE non sia stata dovuta all’euro, ma a causa di esso .

La performance economica dell’UE rispetto agli Stati Uniti è peggiorata drasticamente dallo scoppio della guerra in Ucraina. La crescita economica nell’UE è stata più lenta a causa della crisi energetica (in gran parte autoimposta, come vedremo), dell’elevata inflazione e della indebolita competitività industriale. Alcune economie dell’UE hanno dovuto affrontare condizioni di quasi recessione, con paesi come la Germania che hanno registrato un rallentamento significativo, o addirittura una vera e propria deindustrializzazione, a causa della dipendenza da settori manifatturieri ad alta intensità energetica.

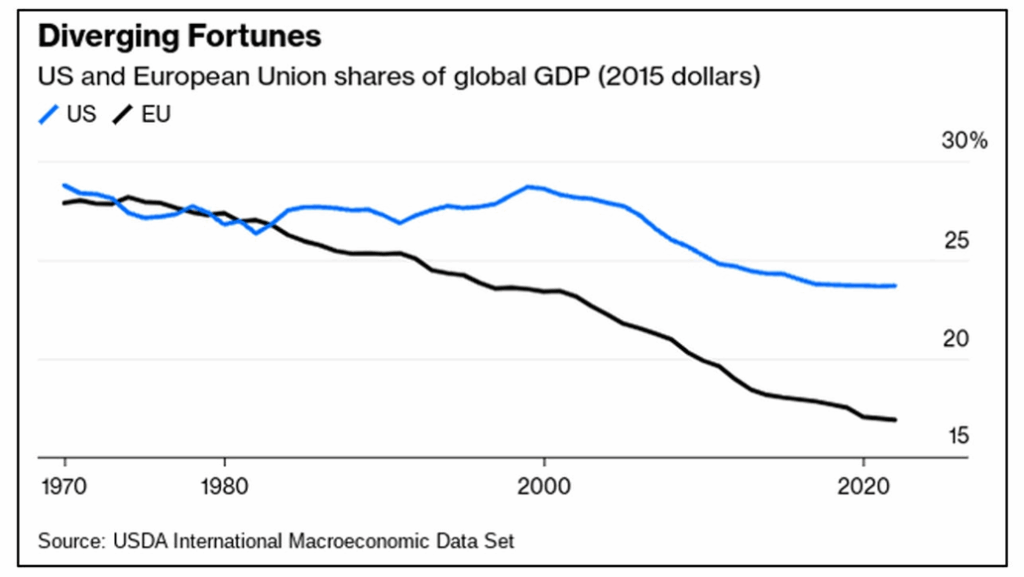

Le implicazioni di questa divergenza vanno oltre la performance economica relativa. La quota dell’UE sul PIL globale si è contratta dal 27 al 16% negli ultimi trent’anni, mentre gli Stati Uniti sono rimasti stabili intorno al 25%, riflettendo non solo una performance inferiore rispetto agli Stati Uniti, ma anche una più ampia perdita di influenza economica nell’economia globale. Come ha osservato Adrian Wooldridge, editorialista di Bloomberg: “La quota americana sul PIL globale si attesta ancora non lontano da quella del 1980. È l’Europa, piuttosto che gli Stati Uniti, a pagare l’ascesa dell’Asia in termini di una quota decrescente del PIL globale”.

Questo declino solleva interrogativi fondamentali sull’efficacia del modello di governance economica dell’UE e sulla sua capacità di mantenere la competitività europea in un ordine mondiale sempre più multipolare.

L’impatto dell’euro sulla convergenza economica tra gli Stati membri rivela un altro significativo fallimento dell’unione monetaria. I sostenitori sostenevano che una moneta unica avrebbe portato naturalmente all’armonizzazione economica e a una maggiore convergenza nei risultati economici e negli standard di vita. La realtà, tuttavia, si è rivelata ben diversa. La divergenza nei livelli di prosperità tra gli Stati membri si è in realtà ampliata dall’introduzione dell’euro, con paesi come Germania e Italia che hanno attraversato traiettorie economiche notevolmente diverse.

Questa divergenza si manifesta in diversi parametri chiave. Sebbene vi sia stata una certa convergenza nominale in ambiti come i tassi di inflazione e i tassi di interesse – bruscamente interrotta dallo scoppio della crisi dell’euro nel 2011 – gli indicatori economici reali raccontano una storia diversa. Le differenze di PIL pro capite reale tra gli Stati membri si sono ampliate anziché contratte. Come osserva il suddetto studio del FMI:

La crisi dell’area dell’euro ha messo a dura prova la stabilità dell’area e ha evidenziato tendenze di divergenza economica. Inoltre, gli effetti positivi dell’unione economica su commercio, mobilità del lavoro e produttività sono stati più deboli del previsto, mentre i flussi di capitali transfrontalieri si sono materializzati, ma hanno rappresentato una forza destabilizzante.

Uno studio del 2017 del Centro per le Politiche Europee di Friburgo ha cercato di quantificare i benefici (e le perdite) per le singole nazioni. Ha concluso che, tra i paesi dell’eurozona esaminati, solo Germania e Paesi Bassi hanno tratto beneficio dall’euro. La Germania è di gran lunga il paese che ha guadagnato di più: quasi 1,9 trilioni di euro tra il 1999 e il 2017, pari a circa 23.000 euro pro capite.

In tutti gli altri paesi analizzati, l’euro ha causato un calo della prosperità in questo periodo, in particolare in

Francia e Italia. In Italia, l’introduzione dell’euro ha comportato una perdita di prosperità di circa 74.000 euro pro capite, pari a 4,3 trilioni di euro per l’economia nel suo complesso, dal 1999 al 2017. Per la Francia, la perdita nello stesso periodo è stata rispettivamente di quasi 56.000 e 3,6 trilioni di euro.

L’euro, tuttavia, non si è limitato a non promuovere la convergenza economica; ha addirittura bloccato la convergenza dei redditi osservata nei decenni precedenti il Trattato di Maastricht. Nel periodo precedente a Maastricht, si è registrata una costante convergenza dei redditi tra i futuri paesi dell’area dell’euro. Tuttavia,

contrariamente alle aspettative, la convergenza dei redditi tra i paesi dell’area dell’euro ha effettivamente rallentato dopo Maastricht e successivamente si è arrestata. La divergenza all’interno della moneta unica si è osservata anche in altri ambiti, come la produttività e i tassi di disoccupazione. In altre parole, l’euro ha promosso la divergenza a tutti i livelli. Più di recente, questa tendenza alla divergenza è persistita, sebbene con ruoli invertiti: nel 2024, le economie periferiche come Spagna, Portogallo e persino la Grecia hanno registrato livelli di crescita modesti, mentre le maggiori economie dell’UE, Germania e Francia, sono rimaste stagnanti.

La stessa dinamica si osserva tra i paesi che sono entrati nell’euro più tardi: i paesi che hanno aderito all’area euro nel 2007 o successivamente hanno registrato una convergenza continua nel periodo precedente la loro adesione, con differenze di reddito tra i “vecchi” e i “nuovi” membri dell’area euro che si sono ridotte sostanzialmente prima dell’adesione di quest’ultimo gruppo all’UE e all’area euro. Tuttavia, anche per questi paesi la convergenza ha subito un rallentamento a seguito della crisi finanziaria. Nel frattempo, i paesi che non hanno aderito all’eurozona e che apparentemente non hanno piani a breve termine per farlo – come Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia – hanno costantemente convergenza verso gli standard di vita delle economie europee a più alto reddito.

Anche l’affermazione secondo cui l’euro avrebbe promosso lo sviluppo delle catene del valore aggiunto nel Mercato Unico non si è concretizzata. In particolare, le catene del valore aggiunto più estese della Germania si sono sviluppate con paesi non appartenenti all’euro, che hanno registrato la crescita più rapida degli scambi commerciali con la Germania. Un rapporto della BCE del 2014 sulla partecipazione alla catena del valore globale tra paesi OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e paesi non OCSE rafforza questi risultati. Tra i primi venti paesi OCSE per partecipazione alla catena del valore globale, nove erano al di fuori dell’eurozona e/o dell’UE e non erano membri di altre unioni monetarie o sindacali. Altrettanto degna di nota è l’osservazione che il tasso di partecipazione dei paesi non OCSE, molti dei quali classificati come “in via di sviluppo”, era solo marginalmente inferiore a quello delle nazioni più industrializzate.

Infine, l’euro è riuscito nel suo intento di diventare un’alternativa credibile al dollaro come valuta di riserva internazionale? I dati suggeriscono di no. Contrariamente alle aspettative di potere monetario e di preminenza della valuta, la quota di utilizzo globale dell’euro rimane approssimativamente equivalente all’uso combinato delle valute nazionali che ha sostituito prima del 1999. In altre parole, non si è verificata alcuna trasformazione significativa. Come riportato dalla BCE, nel 2022 l’euro rappresentava solo il 20,5% delle riserve valutarie ufficiali globali, rispetto al 58,4% detenuto in dollari statunitensi. Questa limitazione riflette sia la natura frammentata dei mercati finanziari dell’eurozona sia la più ampia stagnazione dell’economia europea.

In sintesi, se valutiamo l’euro rispetto ai suoi obiettivi primari dichiarati – stimolare il commercio intra-UE, promuovere la crescita economica e l’occupazione, ridurre le divergenze tra gli Stati membri, promuovere le catene del valore aggiunto e affermarsi come un concorrente credibile del dollaro come valuta di riserva internazionale – è evidente che tutti questi obiettivi sono stati mancati. Al contrario, l’integrazione commerciale è stata al di sotto delle aspettative, la crescita economica è stagnante e, anziché promuovere la convergenza, l’euro ha esacerbato la divergenza economica tra gli Stati membri, creando una dinamica di vincitori e vinti anziché offrire benefici equi. Nel complesso, l’euro è stato un fallimento totale.

Ciò può portare a una sola conclusione: nella misura in cui l’euro è parte integrante del progetto UE che comprende la maggior parte degli Stati membri, il suo fallimento riflette un fallimento più ampio dell’UE stessa. In effetti, l’euro è un fattore significativo – sebbene non esclusivo, come verrà discusso – nello spiegare la deludente performance economica dell’UE. Ciò è particolarmente vero se si considera il modo in cui la stagnazione della crescita del PIL e della produttività in tutta l’UE ha portato a una più ampia mancanza di dinamismo e competitività dell’economia dell’UE.

Nel suo rapporto pubblicato lo scorso anno, Mario Draghi ha dipinto un quadro fosco dello stato dell’economia europea. Secondo il rapporto, l’UE sta ottenendo risultati inferiori in diversi settori chiave rispetto ad altre grandi economie, in particolare Stati Uniti e Cina. Il rapporto sottolinea che l’UE si trova ad affrontare un persistente “divario di innovazione” dovuto a una “struttura industriale statica con poche nuove imprese che nascono per rivoluzionare i settori esistenti o sviluppare nuovi motori di crescita”, limitando gli investimenti in nuovi settori tecnologici rispetto agli Stati Uniti, che hanno promosso settori dinamici come l’intelligenza artificiale e il cloud computing. Più in generale, lo studio rileva che l’UE è bloccata in un ciclo di “basso dinamismo industriale, bassa innovazione, bassi investimenti e bassa crescita della produttività”.

Il rapporto Draghi individua diverse cause della mancanza strutturale di competitività dell’UE, una delle principali delle quali è la cronica carenza di investimenti produttivi, sia pubblici che privati, che ha creato un persistente divario di investimenti tra l’UE e gli Stati Uniti, esacerbando la lenta crescita economica dell’UE. L’UE è in ritardo in particolare nella spesa per innovazione e ricerca e sviluppo (R&S), limitando la competitività dell’UE nei settori ad alta tecnologia. La spesa dell’UE in R&S è inferiore a quella di Stati Uniti e Giappone, con pochi Stati membri che raggiungono l’obiettivo UE del 3% del PIL per gli investimenti in R&S. Tuttavia, il rapporto Draghi non riesce a spiegare adeguatamente perché l’UE non sia riuscita a investire nell’economia. Il motivo è ovvio: farlo avrebbe significato ammettere che la causa principale del sottoinvestimento strutturale dell’UE è… l’UE stessa, e in particolare la moneta unica.

_______________________

Nella seconda parte di questo studio analizzeremo l’euro come una camicia di forza economica e politica, illustrando nel dettaglio come esso privi gli Stati membri della sovranità monetaria senza adeguati meccanismi di compensazione. Evidenzieremo questioni strutturali, come l’incapacità di gestire gli shock economici e le crisi del debito sovrano, nonché le implicazioni politiche dell’euro, in cui la Banca Centrale Europea esercita un potere sproporzionato sui governi nazionali.

thomasfazi.com — Traduzione a cura di Old hunter