René Girard, il desiderio mimetico e il capro espiatorio (I)

di Roberto Pecchioli - 22/07/2025

Fonte: EreticaMente

Una civiltà che vive e muore di menzogne diventa essa stessa menzogna. I suoi orribili maestri – che Paul Ricoeur definì maestri del sospetto – hanno fatto credere che si vive solo di passioni infere, piaceri bassi e interessi strumentali. Bombardato, decostruito, revocata in dubbio la natura e la realtà, ribaltata l’estetica, l’edificio della civiltà è crollato sotto i nostri occhi. Eppure non sono stati e non sono pochi i maestri veri, inascoltati, spesso derisi. Troppo tardi probabilmente per applicare la loro lezione a una civilizzazione agonizzante in cui deambula l’homunculus che scambia le rovine per monumenti e si specchia nell’abisso.

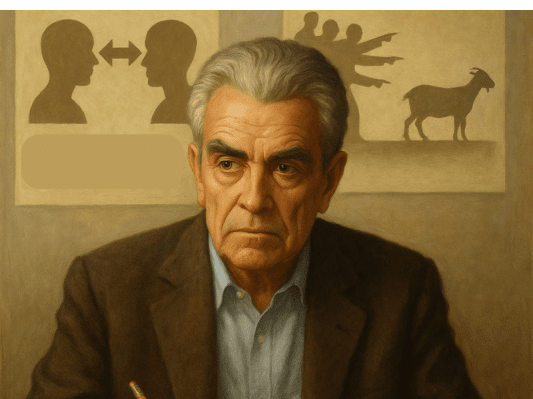

Non è tardi per rivalutare, ad esempio, la lezione di René Girard, antropologo, storico e pensatore francese che ha tematizzato alcuni dei concetti più importanti dell’ultimo mezzo secolo, l’idea del desiderio “mimetico” , cioè l’imitazione come fondamento dell’esperienza umana e la teoria del capro espiatorio, il nemico – vero e più spesso presunto – che serve alla comunità per ricompattarsi nei momenti di crisi. Nato nel 1923 e deceduto nel 2015, visse gran parte della sua lunga vita negli Usa, in cui fu docente a Stanford, pubblicando tutte le sue opere nella lingua materna, ai nostri occhi un titolo di merito. Heidegger disse che alla fine ogni filosofo pensa un solo pensiero; nel caso di Girard i concetti chiave sono almeno due, la categoria di desiderio mimetico e il concetto universale del capro espiatorio che spiega il meccanismo della persecuzione e del sacrificio rituale.

Girard affronta temi antropologici assai attuali: il dilagare dei disordini personali, delle dipendenze, l’angoscia della solitudine, l’invidia, il risentimento, la necessità umana di fondare un ordine sociale, le appartenenze culturali e religiose attraverso l’esclusione di alcuni soggetti, i capri espiatori dei malesseri collettivi. L’uomo agisce per imitazione, desiderando essere un altro, insieme modello e rivale: di qui invidia e risentimento, scintille della violenza e dell’esclusione. Oggi un singolo post può rovinare una carriera o provocare denunce per crimine d’odio. Folle feroci si radunano online; la cultura della cancellazione punisce chi dissente. Un mondo precario e pericoloso contro cui Girard mise in guardia decenni or sono. “Quando il mondo intero sarà globalizzato, si potrà incendiare tutto con un fiammifero”. L’effetto farfalla della teoria del caos ( Edward Lorenz) che può produrre un tornado.

Quel battito d’ali della farfalla, nell’ambito della cultura di massa occidentale, iniziò con il viaggio in America di Freud che lanciò le favole psicanalitiche, continuò con le teorie francofortesi e con un altro viaggio negli Usa, quello del giovane Jacques Derrida, avvio del post strutturalismo e della decostruzione, la “teoria francese”. Gli schemi del pensiero diventavano semplici creazioni narrative destituite analiticamente di fondamento. Girard la chiamò peste, ciò che Freud stesso disse delle sue teorie: “non sanno che gli stiamo portando la peste”, e si spinse nella direzione opposta, costruendo un apparato teorico capace di soppiantare Marx e Freud.

Oggi la sua influenza cresce negli Usa : ne rivendicano l’eredità il miliardario tecnocrate Peter Thiel, fondatore di Paypal e del gigante tecnologico Palantir, nonché il vice presidente J.D. Vance. La forza di René Girard sta nell’avere dimostrato che il segreto della violenza non risiede né nei rapporti sociali (Marx), né nella volontà di potenza (Nietzsche), né nell’inconscio (Freud), ma nel cuore delle relazioni tra gli esseri umani. Ha svelato le bugie nascoste dietro mode e tendenze dominanti. Peter Thiel si laureò con Girard nel periodo in cui sorgeva la cultura della cancellazione, a partire dai testi classici riletti con le ubbie di Derrida e compagni. Il giovane Thiel, sulle piste del maestro, scrisse The Diversity Myth ( Il mito della diversità) in cui interpretava il multiculturalismo, l’utopia diversitaria e il politicamente corretto come nuovi conformismi. Le rivoluzioni intellettuali del Sessantotto avevano creato un’ortodossia inedita che dichiarava guerra a ogni idea ricevuta. Girard era un appartato dissidente che si trasformava in antidoto al presente proprio per il suo ritorno alla tradizione. “Più che mai, sono convinto che la storia abbia un significato e che il suo significato sia terrificante”. La teoria mimetica girardiana era lo specchio della verità del conformismo dominante.

Gli studenti del corso “Sovranità e limiti della globalizzazione e della tecnologia” promosso da Thiel lessero Girard insieme a Carl Schmitt – il grande studioso delle categorie politiche – e al magistrale discorso di Ratisbona di Benedetto XVI. Lo stesso Thiel ha poi istituito Imitatio, un fondo che promuove studi e ricerche multidisciplinari sul desiderio mimetico. Girard raccontò che le prime riflessioni sul concetto di capro espiatorio le svolse nella Francia del secondo dopoguerra, in cui il nemico pubblico da abbattere era la figura del collaborazionista, in realtà cattiva coscienza di buona parte dei francesi. René Girard intuì tra i primi i deliri woke: “domina l’intera cultura planetaria in cui viviamo la preoccupazione per le vittime. Viviamo sotto il regno del vittimismo, che usa l’ideologia della cura per le vittime per accumulare potere. “ In questo anticipò Robert Hughes e il suo allarme contro la “cultura del piagnisteo” (1994). Peter Thiel spiegò che le idee di Girard hanno avuto un ruolo nel suo successo: “Facebook (di cui fu finanziatore iniziale N.d.A.) si è diffuso tramite il passaparola e si basa sul passaparola, quindi è doppiamente mimetico. I social media si sono rivelati più importanti di quanto sembrasse, perché riguardano la nostra natura”. E globalizzano l’imitazione del desiderio.

Thiel tenne nel 2011 una lezione sul desiderio mimetico all’università di Yale che affascinò il giovanissimo James D. Vance, introducendolo al pensiero di Girard, che, sembra, ne propiziò la conversione al cattolicesimo. Fu proprio la marginalità dei suoi anni più intellettualmente fecondi a rendere interessante Girard, una voce che si faceva strada nel deserto, un pensiero adatto ai conservatori : vi si trovano il pessimismo sulla natura umana, la sfiducia nelle rivoluzioni, l’importanza della tradizione, la critica al relativismo, soprattutto l’idea che la legge universale delle condotte umane consiste nel carattere imitativo ( mimetico) del desiderio. Nulla che Aristotele non avesse già compreso: lo Stagirita riteneva la capacità imitativa elemento cruciale della distinzione tra l’essere umano e l’animale, alla base della sociabilità dell’homo sapiens.

Noi imitiamo desideri, opinioni, stile di vita degli altri. Imitiamo le persone che stimiamo e rispettiamo, mentre cerchiamo di fare il contrario di chi disprezziamo, sviluppando opinioni opposte. Il nostro comportamento è mimetico poiché è sempre in funzione dell’altro. I modelli da imitare sono i genitori, i fratelli maggiori, gli amici, la persona amata, un politico, una guida spirituale, la massa. L’imitazione è alla base della capacità di imparare; senza di essa non sarebbe possibile la trasmissione della cultura né l’apprendimento del linguaggio. L’uomo è ciò che è perché imita intensamente i suoi simili. Il rapporto tra soggetto e oggetto non è diretto e lineare, ma triangolare: soggetto, modello, oggetto desiderato. Al di là dell’oggetto, è il modello (che Girard chiama mediatore) ad attirare e fondare il desiderio metafisico, poiché “ogni desiderio è desiderio d’essere”. Nulla di più distante dalla cultura della cancellazione, dal relativismo antropologico di un Lévi-Strauss e da frottole divenute pensiero magico come il complesso di Edipo di Freud che fonda il desiderio sul valore dell’oggetto, la madre, e deve presupporre una coscienza della rivalità e delle sue distruttive conseguenze. La volontà inverosimile di possedere la propria madre a costo di uccidere il padre costringe Freud a introdurre come scoperte decisive tutti i vari istinti, pulsioni e strutture psichiche della sua teoria. Con maggiore semplicità ( una sorta di rasoio di Occam contemporaneo ) la teoria del desiderio mimetico considererebbe la tensione edipica un’ imitazione del padre.

La rivalità mimetica è contagiosa e minaccia la violenza generalizzata. Girard scopre l’antidoto studiando l’etnologia comparata e formula la sua seconda ipotesi antropologica: il meccanismo del capro espiatorio . Il desiderio mimetico diventa rivalità, conflitto potenzialmente incontrollabile poiché anche la violenza è imitativa. Quando la violenza non può scaricarsi sul nemico che l’ha suscitata, si orienta su un bersaglio sostitutivo. La folla si raccoglie unanime attorno alla vittima designata e la distrugge. La sua eliminazione fa sfogare la frenesia violenta in una potente scarica emotiva, simile al meccanismo dell’ abreazione che libera da un trauma. Il capro espiatorio – la vittima del sacrificio rituale ancestrale – viene considerato l’origine della crisi , ma anche il mezzo del miracolo della pace ritrovata. Diventa sacro in quanto capace di scatenare la crisi quanto di ripristinare la concordia, ha cioè potere di vita e di morte sulla comunità.

Per Girard gli uomini tendono a spiegare le crisi attraverso cause sociali e morali, incolpando alcuni individui devianti. Costoro diventano causa di tutti mali : non conta che le accuse siano vere , importa che la colpa sia creduta. La vittima-capro espiatorio deve appartenere a una categoria considerata deviante o negativa. “Le minoranze etniche o religiose – scrive – tendono a polarizzare contro di sé le maggioranze. Non c’è quasi società che non sottometta le proprie minoranze, i propri gruppi male integrati, o semplicemente distinti, a certe forme di discriminazione se non di persecuzione.” Questo vale anche per le differenze politiche e culturali. “Non vi è cultura all’interno della quale ciascuno non si senta differente dagli altri e non giudichi le differenze legittime e necessarie”. L’ esaltazione contemporanea della diversità e la sua ostentazione vittimistica sono espressioni di una invarianza di pensiero presente in tutte le culture. “ Non è mai la differenza specifica che si rimprovera alle minoranze religiose, etniche o nazionali; si rimprovera loro di non differenziarsi in modo opportuno”.

Per Girard l’origine della cultura non è determinata dalla struttura (Marx), né è da ricondurre alla sfera della sessualità (Freud), ma è religiosa, come aveva immaginato Emile Durkheim, padre della sociologia. L’ipotesi mimetica di Girard ha ricevuto un indiretto sostegno dalla biologia con la scoperta dei neuroni specchio, le cellule nervose che si attivano sia quando il soggetto esegue un’azione, sia quando osserva la stessa azione compiuta da un altro. La scoperta ha importanti conseguenze per la comprensione dei meccanismi di apprendimento, interazione sociale , empatia. Secondo il neuro scienziato Vittorio Gallese “ da un punto di vista neuroscientifico le implicazioni per la cognizione sociale della mimesi sullo sfondo della Teoria Mimetica di Girard, [costituisce] un quadro di partenza ideale per favorire un approccio multidisciplinare allo studio dell’intersoggettività umana .” (continua)