Dolcezza della famiglia, serenità della casa

di Francesco Lamendola - 14/06/2012

Casa e famiglia erano un binomio inscindibile: intendendo per “casa”, ovviamente, non solo un certo edificio di mattoni e travature, ma un edificio con una storia legata a quella determinata famiglia e, quindi, più un luogo dell’anima, che dello spazio topografico.

Ora non lo sono più, anche perché l’una e l’altra si sono progressivamente sfaldati sotto l’urto distruttivo delle forze implacabili della modernità: il produttivismo, l’economicismo, l’edonismo: forze in gran parte incompatibili fra loro e tali da portare, alla lunga, a una lacerazione insanabile nell’individuo e nella società stessa - ma questo sarebbe un altro discorso.

Il numero delle famiglie scompaginate dalle nuove dinamiche sociali e culturali è ormai legione: famiglie disgregate, famiglie più o meno faticosamente ricostituite, famiglie precarie, famiglie confuse, con figure genitoriali che vanno e vengono, figure di “compagni” e “compagne” più o meno effimeri di papà e mamma, fratellastri e sorellastre che si sovrappongono al nucleo originario e che, non di rado, come nelle peggiori favole di una volta - ma noi ne conosciamo diversi casi reali - finiscono per espellere in malo modo i figli della coppia originaria, in genere quelli rimasti orfani di madre e in balìa di una matrigna.

Diciamo questo con il massimo rispetto per quelle persone, e ce ne sono, che vivono la disgregazione della propria famiglia con dignità e con la massima sollecitudine nei confronti dei figli, ai quali vorrebbero evitare inutili sofferenze; ma le sofferenze, per i figli, sono inevitabili quando la convivenza di una coppia giunge al capolinea, si tratta semmai di gestirla nel modo migliore possibile o, se si preferisce, nel modo meno peggiore.

Non è raro il caso di genitori separati, mamme soprattutto, che, proprio per esorcizzare il loro senso di colpa nei confronti dei figli, riversano su di essi una quantità di attenzioni esagerata e finiscono, senza rendersene conto, per trasformali nel surrogato del marito o del compagno che hanno perduto, avvitando così le proprie dinamiche psicologiche in un pozzo senza fondo di complessi, di nevrosi, di richieste patologiche, che tolgono ai figli la necessaria autonomia e la necessaria fiducia in se stessi.

La parabola discendente della casa è stata, se possibile, ancora più rapida di quella familiare: nel giro di due, al massimo tre generazioni, si è passati da una società “solida” ad una società “liquida”, per dirla con Zygmunt Bauman, nella quale una delle prime cose a scomparire è stato il luogo fisico deputato ad accogliere il nucleo familiare; un luogo fatto, sovente, anche di memorie (era stato la causa dei genitori e dei nonni) e col quale, nel corso degli anni, si era instaurato un vero e proprio rapporto affettivo, fatto anche, ma non solo, di relazioni umane con il vicinato.

Rari erano i traslochi, fino a due o tre generazioni fa, e non si facevano senza delle ottime ragioni, ragioni di ordine assolutamente improrogabile: trasferimenti per motivi di lavoro (ma assai più rari di oggi, e sovente solo temporanei; quando a trasferirsi non era solo il membro della famiglia coinvolto dall’evento, a meno che costui non scegliesse il pendolarismo giornaliero o settimanale), motivi di salute (l’insostenibilità delle scale o di altre barriere architettoniche per le persone anziane o malate) e pochi altri casi.

Da quando il trasloco ha incominciato a divenire una cosa frequente e disinvolta, fatto anche solo per futili ragioni (una lieve differenza nell’affitto, da parte di famiglie comunque benestanti; l’ambizione di andare ad abitare in un palazzo più bello, in un quartiere più elegante), la casa ha perduto il suo alone affettivo e si è ridotta a un abitacolo di tanti metri quadrati, con o senza garage, con o senza ascensore, ossia ad un luogo anonimo e intercambiabile, come può esserlo una camera d’albergo o un appartamentino da affittare al mare per una settimana o due.

Contemporaneamente, si è registrato uno snellimento del bagaglio complessivo di oggetti che, in una casa, indicano una abitabilità intensamente vissuta. È diminuito il numero dei libri, delle riviste, dei soprammobili, dei vestiti, delle scarpe: i libri perché si legge sempre meno (tanto c’è Internet), le riviste perché si buttano via, i vestiti e le scarpe perché si passano alla Caritas non appena sono andati fuori moda.

I mobili, quelli no, quelli sono aumentati, se non di numero, certo di volume, di pretenziosità, di costo; ma insomma, una seria ditta di traslochi è in grado di spostarli da Milano a Palermo in poche ore e, facendoli entrare dalla finestra, armadi e pianoforti compresi, la cosa non comporta neanche più tanti problemi come in passato.

Curiosamente, se diminuisce il numero delle suppellettili, aumenta quello delle installazioni fisse o semi-fisse di tipo migliorativo: condizionatori d’aria, tende estensibili per le terrazze; si è anche molto più disinvolti nel buttar giù pareti e nel modificare la struttura dei vani: non c’è alcun problema a stravolgere la fisionomia di un appartamento o di una casa di proprietà, quando una volta ci si faceva scrupolo persino a piantare un chiodo per appendere un calendario. Però, se si decide di cambiare residenza, tutti questi interventi migliorativi, o presunti tali, non costituiscono un problema: si smontano e si parte; oppure li si lascia in loco e li si conteggia nella cifra complessiva per la vendita ai nuovi proprietari o per l’affitto ai nuovi inquilini.

In breve, non ci si affeziona più di tanto ai luoghi in cui si vive, così come si cerca di non affezionarsi troppo alle persone: si può lasciare una casa senza troppi rimpianti e senza tante nostalgie, così come si lascia un coniuge o un compagno divenuti insoddisfacenti; anche se a cambiare, forse, non sono stati loro, ma la loro controparte, che non si adegua più, non si accontenta di un tipo di vita che, prima, poteva apparire soddisfacente.

Sappiamo benissimo che separarsi da una persona con la quale si era costruito un progetto di vita è sempre una cosa dolorosa; ma è un fatto che, oggi, molte persone si mettono insieme senza avere un autentico progetto di vita: e quel che ne nasce non è propriamente una famiglia, non tanto per il fatto che manchi una sanzione legale (religiosa o civile) o, al limite, perché manchi non la possibilità, ma la volontà di avere dei figli, ma perché manca l’elemento essenziale alla vera famiglia: la comune intenzione di condividere tutto, nel bene o nel male, facendo una scommessa impegnativa sul futuro e mettendo nel conto che, per riuscirvi, ciascuno dovrà saper fare qualche passo indietro e ridimensionare alcune pretese.

Lo spirito della cultura odierna, invece, è ben diverso: tutti partono dando per scontato che non è giusto rinunciare ad alcuna opportunità; che la famiglia non deve ostacolare la carriera, le ambizioni, o anche semplicemente il desiderio di divertimento di ciascuno: più che un nucleo tenuto insieme dal vincolo dell’amore reciproco, sembra, in diversi casi, di trovarsi davanti a una società per azioni, dove ogni azionista bada innanzitutto al proprio interesse.

Le cronache ci dicono quanto poco spirito di servizio reciproco, quanta poca maturità e consapevolezza dei sacrifici necessari a tenere insieme una famiglia, siano presenti in certe giovani coppie: pur di non perdere una serata in discoteca, i genitori lasciano il figlioletto in passeggino a bordo dell’automobile, nel pieno dell’inverno, e lo ritrovano morto per assideramento; oppure, qualche volta, il padre o la madre (padri e madri esemplari, per carità, come subito si affrettano a dire, difendendoli a spada tratta, le loro dolci metà) si “dimenticano” i pargoletti in automobile quando vanno a lavorare, magari in piena estate, nel parcheggio arroventato dal sole, quando la temperatura dell’abitacolo raggiunge i quaranta gradi e oltre.

Sono casi rari, certo: però accadono, e sono un segnale di qualcosa. Sono un segnale di quali siano, oggi, per certe persone, le vere priorità: il lavoro e il divertimento. I figli, in questa prospettiva, sono una opzione secondaria; anzi, per dirla tutta, certe coppie non vorrebbero dei figli, ma dei bambolotti, da abbigliare nei negozi di vestiti più costosi e da rimproverare aspramente se, cattivi e disobbedienti come sono, li sporcano giocando con la terra o con il Pongo.

Forse dovremmo rivedere le nostre priorità; forse dovremmo rispolverare la parola “sacrificio”; forse dovremmo anche darci una calmata nella nostra smania di manipolare persone e cose, i figli come la casa, e imparare a rispettare di più gli uni e l’altra: i primi perché devono crescere s sviluppare una loro personalità, la casa perché non è un luogo inerte e mercenario, buono per tutte le stagioni, ma un luogo dotato di anima e, perciò, poco meno che sacro.

Per gli antichi Romani, la casa era davvero un luogo sacro, visto che ospitava le ceneri degli antenati e le statuette votive degli déi protettori; per i nostri genitori o i nostri nonni era un luogo carissimo e dolcissimo, nel quale erano nati loro e i loro figli (allora non si nasceva all’ospedale, così come non si moriva in ospedale, ma in casa), alle cui pareti avevano appeso i ritratti dei loro cari defunti e nel cui giardino avevano piantato alberi destinati ai nipoti.

Per i nostri nonni, poi, la casa era un luogo sacro anche perché, spesso, nel muro esterno avevano ricavato una nicchia o una piccola edicola per contenere una immagine sacra, davanti alla quale non mancava mai un vaso di fiori freschi: una immagine che poneva quel luogo sotto la protezione di Gesù, della Vergine Maria o di qualche santo.

Tutto questo, oggi, sembra archeologia di un’epoca incommensurabilmente lontana: le case sono solo funzionali alle esigenze del momento e, per il resto, rappresentano un investimento economico: non ci affeziona ad esse, le si vende o le si compra senza metterci veramente le radici, così come non ci si affeziona al denaro che si guadagna o che si spende.

Quanto alla famiglia, il discorso che abbiamo sin qui fatto piace ancor meno: tutti vorrebbero la moglie ubriaca e la botte piena, cioè vorrebbero sì metter su una famiglia, ma una famiglia che non li limiti troppo, che non li disturbi troppo, che non li sacrifichi troppo. Le giovani mamme non vorrebbero rinunciare né alla palestra, né all’estetista per occuparsi dei figli; e i giovani padri non si sognano nemmeno di fare a meno della serata al bar con gli amici, per non parlare, poi, della sacrosanta partita al biliardo.

Però guai a dirlo: allora tutti si alzeranno in piedi e si stracceranno le vesti; grideranno che ci si vuole impancare a giudici sulla pelle degli altri, che si pretende di emettere sentenze senza conoscere e senza sapere; ci si metterà a sbandierare la propria buona fede di coniugi affettuosi e di genitori responsabili, si chiederanno e si otterranno, con relativa facilità (cosa che dovrebbe apparire, di per sé, alquanto sospetta), certificati di benemerenza.

La verità è che la cultura dei diritti, nata con il liberalismo e proseguita con la democrazia ed il socialismo, ha fatto passare talmente in secondo piano il senso dei corrispondenti doveri, che ormai nessuno si ricorda più di questi ultimi e ciascuno vorrebbe farsi avanti a reclamare ed estorcere dagli altri il riconoscimento di qualche sempre nuovo diritto, magari inventandolo fra i più strani ed improbabili.

E così come, nella società, nessuno sembra più disposto a rispettare i doveri verso gli altri, se proprio non vi sia costretto, ma ciascuno è sempre pronto a far valere, a colpi di tribunale, i propri diritti veri o presunti e, se possibile, anche qualche privilegio (ma non chiamiamolo così, signori: via, un po’ di delicatezza!), allo stesso modo, nella famiglia, uomo, donna e bambini, sempre più spesso, sentono, ragionano e si comportano esattamente allo stesso modo: pretendono il massimo della libertà e dei diritti per se stessi, ma glissano e si volatilizzano davanti alla prospettiva di dover rispettare degli impegni e dei doveri.

Eppure, niente e nessuno potrà mai sostituire il calore, la dolcezza e il senso di protezione di una casa, di una famiglia in cui regnino l’amore, la comprensione e il rispetto reciproci; in cui nessuno stia a guardare di quanto sia in credito, rispetto agli altri, nella partita doppia del dare e dell’avere; in cui i sacrifici appaiano lievi, perché fatti per coloro cui si vuol bene, e non siano vissuti come insopportabili limitazioni alla propria autonomia, ma come occasioni di rafforzamento dell’unione reciproca e di continua, salutare crescita spirituale ed umana.

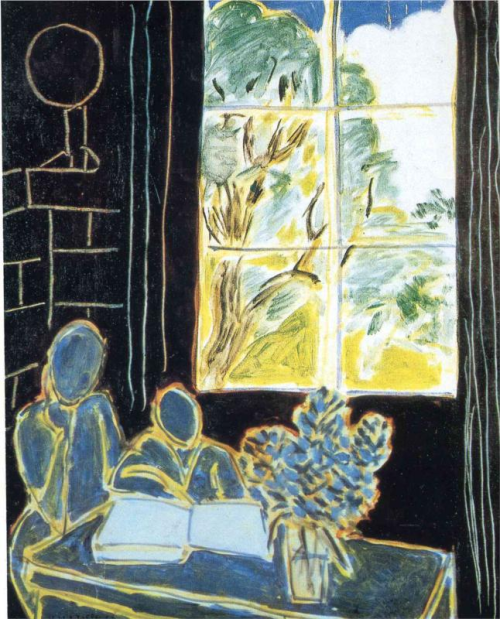

Questo dovrebbe essere una famiglia: un luogo in cui ci si capisce, in cui si parla, in cui ci si sente compresi, amati e accettati per quel che si è; e questo dovrebbe essere una vera casa: lo spazio visibile dell’armonia affettiva d’una famiglia.

A un occhio esercitato, del resto, bastano pochi attimi per rendersi conto se tale è una casa, se tale è una famiglia: i particolari non mentono. E allora, appena entrati, proviamo a osservare: i mobili e la tappezzeria sono costosi, o sono tenuti con cura? Le piante, anche se poche e da appartamento, sono sfarzose, o sono coltivate con amore? Ci sono le fotografie dei genitori e dei nonni sulle pareti? Vi è una immagine sacra? Il pranzo che viene offerto agli ospiti, o anche soltanto la tazzina di caffè, sono stati preparati con passione, o solo per fare sfoggio di eleganti ceramiche e stoviglie di marca?