Philip K. Dick, lo scrittore maledetto

di Claudio Asciuti - 05/03/2012

Gli anni Settanta furono duri. Anni di piombo, di lotta, ma anche di speranza e visioni. Nei Settanta il meglio e il peggio dell’essere umano si intrecciarono strettamente in un indissolubile nodo gordiano che non si sciolse negli anni Ottanta, quando tutti scoprirono di aver sbagliato e cominciò il ritorno a casa. Il 2 marzo del 1982 se ne andò anche l’osannato (da critici infedeli quanto da inavveduti lettori, nessuno dei quali ne comprese la profondità) Philip K. Dick, il cui ritorno a casa, sfumate le ondate psichedeliche degli anni Sessanta, era già iniziato nel mare magno di una nevrosi che lo trascinò dalla simulazione alla mania religiosa, dall’LSD ai crocefissi. Nato nel dicembre del 1928, personaggio sfaccettato e polivalente, ambiguo al punto giusto, sempre in bilico fra rivolta e restaurazione, forse a nessuno quanto a lui si addice essere diretto figlio di Platone quanto di Kafka, di Leary quanto di Pirandello, di Berkeley quanto di Jung. Scrittore di fantascienza tentato dal mainstream, avrebbe voluto essere filosofo e come i suoi protagonisti, profeta di un nuovo culto; feroce avversario di Nixon, preoccupato analista del mondo a venire, un insieme di contraddizione politiche irrisolte. La sua ricezione, in Italia, fu quella di un ateo irrimediabile, un comunista perseguitato dagli agenti FBI, un antifascista di ferro, una sorta di Aldous Huxley della fantascienza; noi tutti ci credemmo, per scoprire in seguito non lui ma la moglie attenzionata dai federali, l’ateismo mutarsi in cristianità quasi essenica, una spiccata antipatia per il comunismo (con molto interesse per il Grande Timoniere) e invece parecchie simpatie per il fascismo italiano e qualcuna ben nascosta per il nazismo, e in quanto alla droga non ne aveva neanche troppo bisogno per descrivere i propri incubi. In mezzo a questo passaggio, dopo i fedelissimi della prima ora, e prima dei fedeli dell’ultima, si inserirono gli intellettuali (di sinistra) che scotomizzando tutto ciò che non aderiva alla vulgata lo trascinarono di peso in una terra di confine, fino a trasformarlo in una specie di messia, al punto che si contende il previlegio (dubbio) di essere in forse nel passaggio alla grande letteratura, assieme a vecchie glorie come Ray Bradbury e Richard Matheson, e ad altre più recenti come James Ballard. Fu oggetto di studi di ogni tipo e genere, e analisi così complesse da domandarsi se i critici non soffrissero di una forma particolare di iperinterpretazione compulsiva, (al punto che ancor oggi la gente quando scrive di critica fantascientifica scrive solo di Dick), e terreno di scontro fra case editrici per la detenzione dei diritti a pubblicare le sue opere. Nobilitò il genere trasformandolo, nel senso auspicato dal grande Harlan Ellison, in fantasia speculativa. Ma la grande letteratura non lo volle se non postumo, e la fantascienza scordò presto il suo insegnamento.

A trent’anni dalla morte, forse è il caso di ripensarlo così come era veramente: uno scrittore che trapassò dal mondo della generazione beat a quella hippy senza pur appartenervi del tutto, con i suoi libri, il suo pensiero, i gatti (che come altri scrittori di fantascienza, da Lovecraft a Leiber a Heinlein, adorava), l’ amata musica classica, le sue cinque mogli, il cristianesimo psichedelico e le sue mistificazioni. Perché Dick, anche se tutti sembrano credere in toto a quel che scrisse (e quel che non scrisse) amava prendere in giro la gente; inventando epifanie di volti mostruosi in cielo (epifania tratta dalla sua lettura del De Rerum Natura di Lucrezio, anche se nessuno sembra accorgersene), falsi riconoscimenti e immagini precognitive (di questi svelandoci la fonte, ovvero gli Atti degli Apostoli), fenomeni paranormali e infine di un misterioso “raggio” che lo colpì, come il pagano Shaul a Damasco, in un attimo di satori; a tutti i costi trasformato da episodio fisiologico in atto mistico e su cui spese migliaia di pagine nel tentativo di determinarne una genesi (metafisica), sulla quale costruire il suo credo filosofico, l’inedita Esegesi, non troppo lontano dalla Dianetica di Ron Hubbard e dalle teorizzazioni di Alfred Eta Van Vogt, entrambi scrittori di fantascienza.

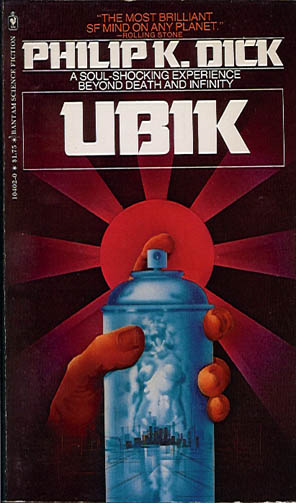

Ripensarlo con i suoi libri, sopratutto, nella prima fase della sua carriera, che copre gli anni Cinquanta, in cui Dick tenta la via del mainstream, il cui più importante lascito è Confessioni di un artista di merda (1975; ed. it. Fanucci, 2007), scritto nel 1959, impietoso racconto di un fallimento esistenziale, e nel medesimo tempo acuta indagine sulle credenze che sembra uscita dagli studi sulla dissonanza cognitiva di Leon Festinger; in cui scrive il suo unico libro che potremmo definire fantastico, La città sostituita (1956: trad. it. Mondadori, 1994) imperniato sulla cittadina di Millgate, secondo l’insegnamento dell’iranismo zoroastriano, teatro della battaglia fra i principi del Male, Ahriman, e quello del Bene, Ormazd, incarnati nel protagonista Ted Barton e nel suo avversario. I Cinquanta sono anche gli anni in cui racconti e romanzi parlano di fantascienza, fra cui vale almeno citare Tempo fuor di sesto (1959; ed. it. Fanucci, 2007), che racconta di come attorno al protagonista Ragle Gumm sia stata costruita una realtà fittizia datata 1959 (ma siamo un trentennio dopo) per permettergli di “predire” (in pace, senza l’angoscia del fallimento) la caduta dei razzi lanciati dalla colonia lunare, contro cui la Terra è in lotta, travestendo il suo lavoro in gioco; primo grande romanzo ontologico di determinazione di realtà fittizia, che troverà il suo completamento in quella che vorremmo definire la sua seconda fase, quella “acida”, negli anni Sessanta, quella che, a dispetto della deriva tossicologica poi ravveduta andrà a toccare i nervi scoperti dell’esigenza di stati coscienziali non ordinari. Dick confeziona uno dopo l’altro una serie di romanzi che deflagrano nelle mani dei lettori e costituiscono l’ossatura di una grande esplorazione della realtà, ma anche la sua cancellazione. In L’uomo nell’alto castello (1962; trad. it. Fanucci, 2008), Dick esamina una realtà alternativa alla nostra, in cui l’Asse ha vinto il secondo conflitto mondiale e gli USA sono stati invasi dal Giappone; in questo mondo uno scrittore di fantascienza, Hawthorne Abendsen, ha pubblicato un libro in cui si postula che esista una vera realtà dove le sorti del conflitto sono state rovesciate. Mentre tedeschi e giapponesi investigano, e tutti domandano all’oracolo cinese dei Ching, che ha suggerito allo scrittore il romanzo (ma anche allo stesso Dick...), quale sia la vera realtà, scopriamo che quella scritta da Abendsen non è neppure la nostra. Questo scollamento risulta ancora più marcato in Le tre stimmate di Palmer Eldritch (1965; Fanucci, 2007): nel monopolio di oggetti e droga che serve ad alleviare le pene dei “coloni” mandati a forza sui pianeti del sistema solare, si introduce la figura di questo navigatore spaziale tornato da un viaggio misterioso con una partita di una nuova e più potente droga e tre protesi meccaniche. Nella realtà quotidiana, chi ha provato la nuova droga scopre che la figura di Palmer Eldritch si sta impossessando, con le sue artificiali stimmate, di ogni altro corpo umano. Siamo un attimo prima dell’esplosione di Ubik (1969; Fanucci, 2008) che si svolge nel 1992, e racconta lo scontro in corso fra Glen Runciter e Ray Hollis, proprietari di due organizzazione che utilizzano umani dotati di poteri paranormali. L’eroe del romanzo è Joe Chip, uno dei dipendenti di Runciter, che dopo un attentato costato la vita al capo cerca di portare a casa il suo gruppo. Ma mentre il capo comincia a comparire in forma di avvisi in tv e sulle bustine dei fiammiferi, la realtà diventa un incubo psichedelico da cui si comprende che Runciter è vivo, mentre Chip e i suoi sono in uno stato di semi-vita, su cui troneggia l’inquietante figura di Ubik, misteriosa immagine di una teologia negativa, che abolisce le barriere fra vita e morte.

Più oltre l’inquietante immaginazione di Dick, stimolata o meno dalle sostanze psicoattive che usava, non riuscì ad andare, e infatti la sua vita (e la sua narrativa) cominciano a planare.

Siamo nella terza fase, quella che traversa il decennio dei Settanta, che investiga più che sulla psichedelia su quelle teologie fino ad allora solo abbozzate, introdotta da romanzi come Scorrete lacrime, disse il poliziotto (1974; Mondadori, 2007), che scritto nel 1970 dopo un “viaggio” con la mescalina racconta una delle peggiori distopie moderne (l’immagine degli studenti in lotta barricati nelle università che vengono portati nei campi dei detenzione dagli agenti del governo, che adombra l’operato di Nixon è emblematica) in cui finisce l’incolpevole attore Jason Tavernier, “risucchiato” in un altro universo dalle esperienze con una droga sperimentale. Ed è in questo periodo, dopo la disintossicazione avvenuta nella comunità di X Kalay nel 1972, che Dick prende a rivedere anche la sua vita. Un oscuro scrutare (scritto nel 1975, ma edito nel 1977; ed. it. Fanucci, 2009) è un romanzo che a parte qualche piccolo segno potrebbe essere un romanzo realista di formazione, che racconta la triste parabola dell’agente Bob Arctor, agente infiltrato della Narcotici che diventa a sua volta consumatore della nuova droga, la Mors Ontologica, per finire nella comunità di disintossicazione Nuovo Sentiero a lavorare la terra... proprio dove si coltiva la pianta che produce la droga, in un perverso meccanismo circolare. La nuova direzione del pensiero dickiano quindi tende ad allontanarsi dalla fantascienza, e avvicinarsi da un lato alla realtà (quale essa sia) dall’altro alla speculazione filosofica. La grande tritologia di Valis, composta da Valis (1981; Fanucci, 2006) Divina invasione (1981; trad. Fanucci, 2006), La trasmigrazione di Timothy Archer (1982; trad. it. Fanucci, 2006) è una lunga e complessa storia fantastica in cui il residuo fantascientifico è poco, ma densa la teologia. Nel primo il protagonista Phil Dick e il suo comprimario Horselover Fat cercano di comprendere come l’entità chiamata Valis abbia scaricato nella mente di Dick informazioni relative alla realtà dell’universo, e finiscono con il ricercare invece il senso della divinità; nel secondo le vicende si snodano attraverso le progressive incarnazioni di figure sacre della teologia giudaico-cristiana che si manifestano in esseri umani, dalla Sheckinà, la parte femminile di Dio, al profeta Elia; il terzo volume inizia con la morte di John Lennon, e prosegue con la storia del vescovo Timothy Archer, che muore in Palestina alla ricerca dei “funghi sacri” delle comunità del Mar Morto, e (forse) si reincarna nel figlio della sua amante. Una complessa operazione in cui la storia personale di Duick s’incrocia con la teologia, il dibattito politico, il rimpianto per gli anni Settanta e la constatazione della perdita di senso di tutta la realtà.

Dick se ne andò allora il 2 marzo 1982, poco prima della pubblicazione di La trasmigrazione, colpito da un infarto che seguitava una vita di eccessi. Lasciò circa settemila pagine della sua Esegesi, il testo mistico in cui teorizzava le sua assurda filosofia che autori e pellicole sensazionalistici come David Icke avrebbero poi ricamato e un profluvio di testi che furono ampiamente saccheggiati, in modo diretto o no, dal cinema, alcuni in ordine al diritto d’autore, altri in modo assolutamente scorretto, da The Truman Show (1998) di Peter Weir, a Dark City (1997) di Alex Proyas, a The Village (2004) di M. Night Shyamalan, per non parlare del ciclo di Matrix dei fratelli Wachowski. Lasciò libri, quindi, idee e parole. Lasciò brucianti immagini di realtà alternative in cui gli USA hanno perso la guerra e l’hanno vinta tedeschi e italiani, oppure i cinesi, e descrizioni dell’invadenza dei mass media; la stupidità dei programmi televisivi del futuro e il diffondersi di ogni tipo di sostanza psicotropa; sviluppò religioni terrestri e aliene costruendo grandi teologie e anticipando il diffondersi dei “nuovi culti”, e immaginò grandi lotte di potere fra multinazionali, lobbies e banche e l’asservimento dei partiti politici; descrisse la psicologia di uomini religiosi e leader politici, di artisti e di poliziotti, di drogati e di gente qualunque; quartieri dormitorio per i poveri e quartieri per i ricchi blindati e sorvegliati da videocamere giorno e notte; polizie private più forti di quelle governative, e corpi speciali di uomini dotati di poteri paranormali; guardò alla società con l’occhio del bambino e lo sgomento dell’infanzia, in alcuni dei suoi lavori più toccanti, e con quello del disperato tossicodipendente, del diseredato e dello psicopatico; immaginò storie d’amore in cui la donna somiglia sempre di più alla soror mystica descritta da Jung; sopratutto, investigò sulla composizione del reale cercando di capire dove cominciasse e dove terminasse. Fu un grande illusionista e mistificatore, un uomo ambiguo e nevrotico, un disadattato e un perdigiorno, in balia di donne più forti di lui, di editori schiavisti, di un mondo che rifiutava vagheggiandone altri: fu un grande scrittore di fantascienza, che consumato dal suo successo postumo rischia di perdere il suo statuto per essere imbalsamato dalle gabbie della convenzionale intelligenza di chi snobbatolo per anni, se lo ritrova improvvisamente fra le mani elevandolo al ruolo di guru. Noi tutti che l’abbiamo amato quando era un perfetto sconosciuto, a trent’anni dalla sua morte, lo ricordiamo con le parole che John Osborne, il cantore degli “arrabbiati” inglesi, in Epitaffio per George Dillon, (1938) dedica al suo eroe: Credette, sperò di essere quella misteriosa ridicola cosa detta un artista. Non si concesse mai un giorno di pace. Adorò le cose materiali di questo mondo, e fu il suo stesso corpo a tradirlo. Amò anche le cose dello spirito, ma il suo stesso spirito era anchilosato dalla cintola in giù. Non portò a termine nulla di quanto intraprese. Non rese felice nessuno, nessuno alzò mai gli occhi trepidante quando lui entrava. Il suo cuore, sempre in tumulto, amò senza successo. Fu un individuo alquanto noioso e – diciamolo francamente – piuttosto inutile. Ma i germi lo amarono.

Un epitaffio che probabilmente gli sarebbe piaciuto.