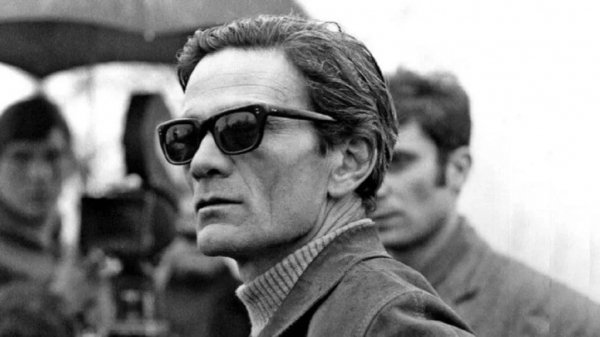

Pasolini a cercar la brutta morte

di Marcello Veneziani - 01/11/2025

Fonte: Marcello Veneziani

Nella notte tra tutti i santi e tutti i defunti, Pierpaolo Pasolini andò a cercar la brutta morte, e la trovò, 50 anni fa. Un tempo si diceva che molti fascisti a Salò, e prima di loro nell’altra guerra gli arditi al fronte, e poi i falangisti, andassero “a cercar la bella morte”; una morte eroica, in battaglia, degno e precoce coronamento di una vita. A cercar la bella morte diventò pure il titolo di un romanzo autobiografico di Carlo Mazzantini sulla sua esperienza nella Repubblica sociale.

Pasolini, invece, corteggiò la morte e la cercò nella desolazione di una periferia romana, di una vita trasgressiva e oscena, tra ragazzi di vita diventati per l’occasione ragazzi di morte. Quella morte violenta e coerente alla sua vita, coronò la ricerca di gloria e punizione che desiderava, quel volgersi della sua disperata vitalità in morte scandalosa e martirio.

Ho scritto spesso di Pasolini ma non ho mai voluto soffermarmi sul tasto dolente e controverso della sua morte, all’Idroscalo di Ostia, tra il primo e il due novembre di cinquant’anni fa. Ho sempre rifiutato il complottismo sulla sua morte, la tesi dell’esecuzione squadrista del personaggio scomodo da eliminare; quella retorica allestita al cinema, al teatro, nei media, raccontava che l’assassinio di Pasolini fu premeditato e commissionato. Manovalanza fascista, ispirata dai poteri forti e dalla vecchia Dc chiamata a processo in un memorabile articolo dello scrittore. Poi venne la pubblicazione postuma di Petrolio e la letteratura dietrologica e vittimista trovò un ulteriore appiglio: Pasolini fu eliminato perché stava scoprendo gli altarini. Non ho mai creduto a questi racconti, mi sono ricordato di quel che dicevano i suoi amici prima del misfatto: prima o poi Pasolini, con quelle frequentazioni in cui si cacciava, quelle situazioni che creava, le sue pretese erotiche e i suoi violenti rituali di piacere e dolore, di corpi sacrificati nella voluttà di una scabrosa liturgia sessuale, avrebbe fatto una brutta fine. Mi pareva assurda anche l’idea che il Potere con la pi maiuscola volesse eliminarlo; non era nell’indole di quel potere morbido e avvolgente, portato più a corrompere il nemico o a neutralizzarlo con terapia indolore, che a massacrarlo. E il disprezzo che PPP raccoglieva in certi ambienti neofascisti poteva tradursi in un gesto, in un plateale disprezzo, non in un omicidio. Dall’altra parte, Pasolini attaccava il potere ma non aveva nulla in mano per accusarlo; costruiva processi letterari sulla base di vaghi presentimenti, condannava simbolicamente nel suo tribunale morale, a suo modo “religioso”, ma non sapeva nulla che potesse veramente preoccupare i potenti. Ma era peccato mortale mettere in dubbio la narrazione epica del Pasolini vittima dei Poteri forti e della bestia fascista.

Giuseppe Zigaina, artista famoso e amico di Pasolini, sostenne invece la tesi opposta: che Pasolini cercò la sua morte, la costruì nell’opera e nelle modalità, scelse perfino il luogo e il giorno della sua morte, in un rituale premeditato a lungo e preannunciato in alcune sue pagine. Gli dedicò più scritti, poi raccolti in Hostia, Trilogia della morte, che ora rivede la luce ancora da Marsilio con una bella prefazione (postuma) di Cesare De Michelis che fu il suo editore. Nei suoi film e nei suoi scritti, Pasolini prefigurò e sceneggiò la sua morte, sostiene Zigaina, nella sua meccanica e nei suoi particolari. Ritenne che la libertà in fondo consistesse nella “libertà di scegliere la propria morte” e fu lui a scegliersi la morte, nel segno di una “brutta, triste, piatta libertà”. Una morte lurida e infame, l’esatto contrario del “trionfo della morte” dannunziano; ma Pasolini nel suo estetismo tragico, nel suo vitalismo decadente, e nel suo corteggiar la morte, fu l’immagine speculare e capovolta di d’Annunzio. Pasolini, come d’Annunzio e come Yukio Mishima, cercava la mors triumphalis, per passare alla gloria eterna letteraria; mania di grandezza, narcisismo, estrema vanità e voluttà, ancora una volta dannunzianesimo capovolto. Solo con la morte per lui si compie il senso della vita e dell’opera; è il sigillo sacro che sottrae all’infamia e all’incomprensione del mondo. In quella estrema decisione-recisione, Pasolini cercò l’esperienza del sacro, seppure invertita; Zigaina si sofferma sull’influenza che ebbe su di lui Mircea Eliade, lo studioso del sacro e delle religioni, nonostante fosse culturalmente agli antipodi. Pasolini cercò il nesso sacrificale tra violenza e sacro, approfondito da René Girard.

Da sinistra accusarono Pasolini di estetismo, decadentismo e spiritualismo. Per lui “Non c’è conformismo peggiore di quello di sinistra” (citava come esempio Dario Fo), che poi “viene fatto proprio anche dalla destra”. Pasolini confessa di essere comunista “per istinto di conservazione”; a volte persino “mi faccio cattolico, nazionalista, romanico nella mia ricerca”, il mondo per lui “è un insieme di madri e di padri verso cui ho un trasporto totale, fatto di rispetto venerante e di bisogno di violare tale rispetto venerante attraverso dissacrazioni anche violente e scandalose”.

Il suo per Zigaina fu un martirio scientemente perseguito e allestito. Decide di morire nella notte tra il 1 e il 2 novembre, di domenica – come suo fratello Guido, partigiano bianco ucciso dai partigiani rossi – e la sua opera è disseminata di segnali e presagi di quel che poi sarebbe accaduto. “O domenica di gloria flagellata”, “interminabile domenica”. E muore a Ostia, che più volta appariva nei suoi scritti, di cui Zigaina ricorda il significato: “Hostia vuol dire vittima sacrificale offerta alla divinità”. Anche se è più probabile che Ostia storicamente derivi dal latino Os, bocca, cioè sbocco, foce.

Zigaina mette in fila scritti e tracce dei suoi film ma sottolinea che lui si è limitato a coordinare gli elementi che lo stesso Pasolini ha sparso lungo la via; a suo parere la “teoria” sulla morte cercata è di Pasolini stesso: volle finire in croce, a modo suo. Non a caso nel film Il Vangelo secondo Matteo aveva scelto sua madre Susanna a interpretare la Madonna davanti a suo Figlio in croce. È lui a scrivere in Orgia del suicida che “ha fatto buon uso della morte” nel ruolo di “vittima che vuole uccidere”. È lui a descrivere la cornice rituale, letteraria, scenografica. “Sono come un gatto bruciato vivo,/pestato dal copertone di un autotreno/ impiccato dai ragazzi a un fico”(Una disperata vitalità). Perfino Enzo Siciliano nella sua Vita di Pasolini si pose l’interrogativo: “Pasolini chiese a se stesso di morire? Il suo assassinio fu un suicidio per delega?”. Zigaina ricorda l’ultima poesia di Pasolini, scritta in friulano, dedicata a un ragazzo fascista; a lui il poeta consegna la sua eredità che condensa in un “difendi, conserva, prega” che contraddice la vita e la militanza intellettuale di Pasolini stesso. Nel “testamento” che Pasolini lascia al ragazzo fascista scrive: “Prenditi tu questo peso, ragazzo che mi odi, portalo tu”. “Io non potrei”.

Tanta letteratura e tanto cinema si è abbattuto sulla sua morte. Poi c’è la cronaca nuda e terribile, e la testimonianza della donna, Maria Teresa Lollobrigida, che scoprì il corpo di Pasolini all’Idroscalo e racconta: “Pensavo che fosse immondizia”, poi come in un film o un testo pasoliniano commenta: “Ma tu vedi stii fiii de ‘na mignotta che ce vengono a buttà davanti a casa la monnezza”. Poi scopre che è il corpo di un uomo, “aveva la testa fracassata, i capelli impastati di sangue. Stava a faccia in giù con le mani sotto”. In quella “monnezza” si celava un poeta.