Il pensiero per presenza: Heidegger e la rivoluzione islamica iraniana

di Hossein Rouhani - 01/10/2025

Fonte: Matteo Mazzoni

Centrale nel pensiero di Heidegger è il concetto di Dasein: l'esser là. La presenza.

Il Dasein è l’essere umano inteso come l’essere che ha una comprensione pre-ontologica dell’essere, e che si caratterizza per il suo essere-nel-mondo, la sua apertura all’essere, e la sua capacità di interrogarsi sul senso dell’essere.

Il Dasein non è un soggetto isolato che osserva il mondo dall’esterno, come nella tradizione cartesiana, ma è costitutivamente immerso nel mondo, in relazione pratica e significativa con le cose e gli altri.

Heidegger vuole rompere con il soggettivismo e l’umanesimo associati al mondo moderno e tornare all’ontologia fondamentale dell’era pre-socratica, quando l’uomo era aperto a se stesso, al mondo e agli altri, e non esisteva una separazione tra l’uomo e il mondo.

Heidegger riteneva che con l’emergere del pensiero di Cartesio si fosse formato un significato nuovo e senza precedenti della verità.

Per Cartesio, la verità è la certezza assoluta del soggetto, ovvero la verità è ciò di cui il soggetto conoscente o pensante ha completa certezza. Il mondo cartesiano è un mondo sotto il controllo del soggetto: il soggetto acquisisce e dà significato a ciò che acquisisce. Questo attribuire significato è la rappresentazione di ciò che è sempre presente nel soggetto. Il mondo diventa prodotto della rappresentazione del soggetto: è il soggetto a costruire il mondo.

Ciò che è nascosto nel pensiero soggettivista di Cartesio e nel paradigma di conoscenza che fonda il mondo moderno è il divario che si crea tra soggetto e oggetto.

Questo divario trasforma il soggetto in un soggetto che rappresenta il mondo come oggetto e come oggetto di identificazione nel processo stesso dell’identificazione.

Ahmad Fardid, ispirato da Martin Heidegger, sviluppa una critica all’Occidente basata sull’esposizione critica del soggettivismo e dell’umanesimo.

Egli afferma che parlare di Occidente non significa riferirsi a una geografia particolare,

bensì a un’idea: l’Occidente è il luogo storico dell’egoismo, del nichilismo e della soggettività sensuale.

Secondo Fardid, la storia umana si divide in epoche, e queste epoche iniziano prima della storia come nel senso comune intesa.

Un’epoca comincia e un’altra termina: per Fardid, le epoche storiche iniziano dal “giorno prima di ieri", che è l’età "dell’unica nazione unificata”.

L’epoca del “giorno prima di ieri”, o epoca della nazione unificata, era un tempo in cui il soggettivismo non dominava il mondo.

L’essere umano non stava di fronte al mondo, ma era nel mondo e con il mondo.

In quest’epoca, la caratteristica principale dell’uomo era la sua apertura verso se stesso, verso il mondo e verso gli altri.

Nei tempi antichi, l’uomo era un pastore e un custode dell’essere, e il paradigma conoscitivo della modernità non aveva ancora dominato il mondo.

La nazione unificata non era contaminata da discriminazione, arroganza o oppressione,

e regnava una metafisica basata sulla connessione.

Questa epoca del “giorno prima di ieri” lascia spazio allo “ieri” attraverso un’epoca intermedia, che coincide con il paganesimo o un’interpretazione politeistica dei nomi e attributi di Dio.

“Ieri” è l’epoca della negazione del diritto e dell’essere.

È l’epoca del dominio della cultura filosofica greca, che continua fino all’epoca storica intermedia: il Rinascimento.

Con il Rinascimento ha inizio l’epoca dell’ “oggi”, cioè l’era del dominio della soggettività sensuale e del soggettivismo, portata dal paradigma moderno.

Tuttavia, questo “oggi”, cioè l’epoca del trionfo del soggettivismo e dell’umanesimo, è destinato a terminare, e i segni della sua fine sarebbero già visibili, poiché abbiamo raggiunto una nuova epoca storica intermedia: l’era postmoderna.

L’ era postmoderna, in cui le fondamenta teoriche dell’ “oggi” vengono messe in dubbio,

aprirà un orizzonte verso il “domani”.

Il “domani” sarà l’epoca storica di transizione tra l’epoca contemporanea e la futura nazione unificata.

C’è sempre un conflitto costante tra apparenza e occultamento, cielo e terra, occultamento e disvelamento, e si svolge un continuo alternarsi tra manifestazione e velamento.

È con il dominio del destino e il potere della modernità che la verità dell’esistenza viene rimossa e il destino dell’umanità viene affidato alle mani dell’uomo. L’uomo continua il suo cammino verso l’auto-osservazione e l’opinione di sé, e invece di ascoltare il richiamo dell’esistenza, trasforma il mondo in un’immagine, e il mondo moderno è costruito sull’immagine e sul dominio del soggettivismo.

Nel pensiero di Heidegger, l’esistenza (l’essere) è la stessa in mezzo alla molteplicità: l’unità a cui l’esistenza (l’essere) ci chiama è un’unità che nasce dalla molteplicità, e la verità dell’esistenza è l’arena di conflitti costanti che esistono tra opposti fin dall’eternità.

Proprio come il giorno si contrappone alla notte e la notte al giorno, la vecchiaia alla giovinezza e la giovinezza alla vecchiaia, l’oscurità alla luce e la luce all’oscurità, il caldo al freddo, così questa fondazione si sostiene in questo conflitto — la natura della pluralità è l’unità ottenuta dagli opposti che producono unità.

Rileggendo il pensiero di Heidegger e facendolo suo, Fardid collega la visione heideggeriana dei due aspetti dell’esposizione e dell’occultamento dell’esistenza al misticismo di Ibn Arabi, e scrive: “Ciò che dà certezza a ogni epoca storica ‘è un trasferimento storico o un dominio nominale che governa quel periodo".

Pertanto, secondo Fardid, ogni epoca storica è un periodo di dominio nominale specifico, o il periodo del dominio di una forma specifica.

Ispirato dalla filosofia islamica di Ibn Arabi (Hekmat-e Onsi), egli menziona che la lingua principale degli esseri umani nell’epoca del “giorno prima di ieri” era ispirata alla creazione di Dio, ma entrando nell’epoca dello “ieri” questa lingua si dirama e i significati di molte parole si distorcono. Pertanto, l’uomo dovrebbe cercare di andare oltre il soggettivismo e il tempo mortale associati al mondo moderno e muoversi verso il tempo residuo, cioè un tempo libero dal soggettivismo.

Secondo Fardid, la parola che è caduta sul mondo moderno è Ism al-Taghout (“Ribelle”), e l’uomo è l’incarnazione di questo nome, e la scienza che governa l’epoca moderna è anche la scienza che domina tutto, e per così dire domina il mondo. L’epoca del “dopodomani” è quella in cui la parola “Ribelle” viene rimossa, compare la parola “Dio” e l’arroganza di Satana è distrutta (Dibaj, 2004, p. 257).

Pertanto, il vero pensiero nella filosofia orientata all’Islam è il processo dall’apparenza all’interiorità, il processo dall’apparenza della parola alla sua interiorità, il processo dall’apparenza degli enti alla loro essenza, il processo dall’essenza agli enti, e infine il processo dalla verità alla Creazione.

Secondo i filosofi orientati all’Islam, la vera filosofia osserva la regola della verità: una persona può essere definita saggia o 'filosofo' solo quando incarna la parola “Hakim” (saggio). La filosofia orientata all’Islam è la conoscenza della presenza dell’uomo con Dio.

Nella filosofia orientata all’Islam (Hekmat-e Onsi), il pensiero originale è il pensiero per presenza, non il pensiero per acquisizione.

Il pensiero per presenza è lo stesso del cuore o del pensiero non concettuale, mentre il pensiero per acquisizione è il pensiero concettuale. Fardid vuole concentrarsi sia sul mondo sia sull’aldilà nella filosofia orientata all’Islam, in opposizione all’opinione dei mistici che attribuiscono significato solo all’aldilà.

Pur dando priorità alla conoscenza per presenza, Fardid non considera inutile la conoscenza per acquisizione— egli crede semplicemente che l’uomo non debba fermarsi ad essa.

Fortemente influenzato da Heidegger riguardo agli aspetti simultanei di esposizione e occultamento dell’esistenza, Fardid condivide la convinzione che l’esistenza si sia sempre rivelata in modi diversi nella storia. Nel mondo moderno, l’esistenza si è nascosta e il mondo si è trasformato in un’immagine. Heidegger ritiene che la storia dell’Occidente sia la storia del corteggiamento dell’esistenza e del suo occultamento e disvelamento, ed è con l’emergere del mondo moderno che l’esistenza appare come occultamento e supremazia del soggettivismo. Ispirato da Heidegger, Fardid sostiene che il contesto storico odierno è il contesto storico dell’Occidente, mentre il contesto storico dell’Oriente è nascosto.

Per Fardid, il “domani” è una forma che cede il proprio posto a una nuova forma, cioè “oggi”, e la materia di quella nuova forma è posta, cioè lo “ieri”, e questo processo continua fino alla fase storica del “dopodomani”.

Sebbene Fardid cerchi di distaccarsi dal soggettivismo occidentale aggrappandosi al pensiero di Heidegger, egli considera una soluzione per affrontare il soggettivismo occidentale quella di rivolgersi alla filosofia orientata all’Islam e alla conoscenza per presenza.

L’essere, secondo Heidegger, non è qualcosa di separato e al di fuori del regno degli enti: non è come Dio o l’Idea di Platone di un mondo diverso da questo mondo. Heidegger non equipara l’esistenza a Dio, all’invisibile, al mondo delle similitudini, né a un’origine al di fuori del cerchio degli enti.

Pertanto, contrariamente a Fardid, Heidegger non crede in un mondo invisibile — l’esistenza heideggeriana non ha alcun rapporto con Dio come qualcosa di trascendente.

Sebbene Heidegger voglia distaccarsi dal soggettivismo del mondo moderno, ciò che in Fardid viene chiamato 'intuizionismo' differisce dal suo approccio fenomenologico.

Heidegger, pensatore post-kantiano, non crede nella Trascendenza: vuole passare dalla fenomenologia all’ontologia. Lo spazio discorsivo di Fardid è relativamente bipolare: egli vuole rimuovere il soggettivismo occidentale e adottare la filosofia orientata all'Islam e la conoscenza per presenza. Questo mentre Heidegger non fornisce alcuna soluzione specifica per distaccarsi dal soggettivismo occidentale, e sotto le spoglie di un pensatore che crede in questioni negative, invita soltanto a rompere con il soggettivismo. Heidegger sostiene che dovremmo semplicemente attendere una nuova era storica che domini il mondo.

Quindi, l’uomo deve prepararsi per l’emergere e la scoperta di un nuovo aspetto dell’esistenza. Il progetto di Heidegger per il pensiero futuro è liberare l’uomo da tutte le categorie metafisiche, concetti e criteri attraverso una rilettura e una distruzione fondamentale della storia della metafisica occidentale, fornendo un terreno adatto per ottenere un’esperienza autentica dell’esistenza.

Uno dei pionieri del tradizionalismo, Renè Guénon, affermava che per raggiungere il sinificato profondo dell' esistere, bisogna ritornare allo spirito della Tradizione, e lo spirito della Tradizione è ciò che viene chiamato "sapienza imperitura" o "sapienza immortale".

I Tradizionalisti credono che anche la civiltà occidentale scomparirà, come sono sorte e scomparse varie altre civiltà. A differenza dei difensori della modernità, che considerano la storia umana come un progresso lineare e progressivo, essi credono che ci sia stata un’età dell’oro nel passato e che da quell’età dell’oro stiamo ora gradualmente decadendo.

Seyyed Hossein Nasr, seguace di Guénon, ritiene che l’approccio moderno al mondo, formatosi a partire dal Rinascimento, abbia ignorato la dimensione sacra e trascendente della realtà, riducendo la scienza e la conoscenza alla loro dimensione materiale e secolare.

Secondo Nasr, cinque secoli fa, l’uomo si ribellò contro il mondo superiore e cadde nell’abisso della miseria, perché perse la comprensione del sacro e si immerse nell’instabilità e nell’inquietudine.

Pertanto, la soluzione è che l’uomo si sottometta alla volontà di Dio, unico e senza molteplicità, e tragga da Lui guida e istruzioni per la propria vita e per come realizzare la Sua volontà nell’ordine della Creazione.

Nasr non si oppone alle sole conseguenze della modernità, ma alla totalità della modernità come civiltà dominante in Occidente.

Egli guarda alla modernità da un punto di vista essenzialista e la considera come un insieme coerente, in cui antropocentrismo, razionalismo, secolarismo, scienza e materialismo sono componenti inseparabili.

Di fronte alla scienza moderna, Nasr propone la conoscenza per presenza, che si ottiene attraverso l’ascesi, il distacco dal corpo e l’uscita dell’anima dalla dimensione corporea.

Nasr è una di quegli intellettuali che criticano la modernità dal punto di vista della Tradizione; pertanto, egli considera come soluzione la rinascita del misticismo islamico e dell’intuizione orientale.

Anche Fardid è un pensatore che, quasi come Nasr, adotta un approccio essenzialista all’epoca moderna e considera la modernità come una totalità pura e universale in cui non vi è possibilità di selezione. In altre parole, nella discussione sulla natura della modernità, Fardid la vede come un insieme coerente in cui la visione dell’uomo sul mondo è cambiata radicalmente e l’uomo, ponendosi al centro dell’universo, ha trasformato ogni altra cosa in oggetto.

Dal punto di vista dei valori, Fardid considera quest’epoca come l’era dell’errore e della miseria umana. Egli vede la modernità, la filosofia e la civiltà occidentale nella loro interezza e con tutti i loro componenti – come la libertà, i diritti umani, la razionalità e l’autofondazione dell’io – come qualcosa di malvagio e tirannico.

Fardid rifiuta il soggetto centrale, l’autofondazione e l’umanesimo del mondo occidentale:

«La libertà moderna è la stessa cosa della tirannia, a mio avviso. La ragione e l’opinione moderne sono indipendenti dal Libro Sacro e dalla Tradizione. L’autenticità è proprio l’autenticità dell’essere umano! Che si tratti di un individuo o di un gruppo, ciò che costituisce l’essenza della realizzazione è l’essere umano stesso. Nella nuova era non esistono Libro né Tradizione, e ciò che diventa originario è il mondo materiale della creazione (natura). Il compito dell’uomo è studiare il libro del mondo naturale (Nasuti)» (Fardid, 2005, p. 141).

Secondo Fardid, la modernità si affida unicamente alla conoscenza per acquisizione e ha dimenticato la conoscenza per presenza, mentre l’essenza stessa della conoscenza è quella per presenza.

Fardid costruisce un muro concreto tra il mondo occidentale e quello orientale, rifiutando qualsiasi tipo di compromesso o riconciliazione tra essi. Secondo lui, la libertà proposta dalla modernità è completamente e essenzialmente in conflitto con quella proposta dalla religione, e la somma delle due libertà è impossibile – la libertà è o umanistica o è Divina.

Sembra che Fardid e Nasr concordino nella loro visione negativa del mondo occidentale e della modernità, e che entrambi desiderino un completo superamento dell’umanesimo occidentale e del soggettivismo. Entrambi considerano la modernità portatrice di una crisi intrinseca ed essenziale, e giudicano vano ogni tentativo di “riparare” la modernità attraverso l’integrazione con religioni o culture orientali, senza superarla. Tuttavia, oltre alle somiglianze tra il pensiero di Fardid e quello di Nasr, vi sono anche differenze sottili ma significative nel modo in cui affrontano il mondo occidentale, che non possono essere ignorate.

Fardid è un pensatore che, ispirandosi ad Heidegger, adotta una visione storica, per cui nulla – né le questioni umane, né la società, né la cultura, né la civiltà – è perenne, eterno o immutabile, ma tutto è compreso all’interno di un flusso storico. Secondo Fardid, perfino la ragione è una questione storica e assume un nuovo significato in ogni epoca storica. Egli sostiene:

«In ogni epoca – quella greca, quella romana, quella moderna – l’essere umano è la manifestazione di un Nome, e il significato della ragione cambia».

Combinando il pensiero storico di Heidegger con la "nomologia" (studio dei nomi) di Ibn Arabi, Fardid considera la storia alla base dell’emergere dei nomi e vede l’uomo come un essere storico influenzato dal nome proprio di ogni epoca, ma allo stesso tempo in relazione con la meta-storia, ovvero con l’essenza della verità. L’uomo credente è colui che scopre una realtà trans-storica dietro al susseguirsi degli eventi storici, una realtà che si rivela da sé; e in Fardid questa realtà trans-storica è anche chiamata il "tempo rimanente" (remaining time).

Fardid considera la modernità come un tipo di evento e di transizione storica del mondo attuale. Egli ritiene che il soggettivismo e il nichilismo metafisico siano ormai diventati parte della nostra identità; perciò, a differenza dei tradizionalisti come Nasr, non considera semplice superare l’occidentalizzazione ("Westoxification") e affrontare il dominio del mondo occidentale. Secondo lui, a causa del nostro passato storico, è impossibile tornare alla Tradizione in senso puro, e si può solo dialogare con essa e con le conquiste del passato.

A differenza di Fardid, Nasr non ha un approccio storico nei confronti dell’Occidente e dell’Oriente: la sua visione è dominata da un dualismo, in cui l’Occidente è considerato totalmente malvagio e l’Oriente completamente misericordioso. Nasr pensa che sia possibile opporsi al nichilismo del mondo moderno semplicemente affidandosi alla Tradizione, mentre Fardid, influenzato dalla sua visione storica, afferma che la Tradizione, se espressa esattamente com’è, non è più Tradizione. Non possiamo riferirci ad essa in modo Tradizionale: dobbiamo rileggerla alla luce del pensiero futuro.

La comprensione della Tradizione da parte di Fardid era la percezione dell’esistenza cognitiva, nel senso che per lui la Tradizione era una fonte per scoprire o far rivivere la possibilità del pensiero in opposizione alla tradizione metafisica occidentale e a tutti i suoi risultati e accessori, ovvero una possibilità per comprendere l’esistenza e il rapporto tra l’uomo e l’Essere. Fardid cerca di far rivivere la saggezza mistica della tradizione storica iranica, nel contesto geografico del pensiero contemporaneo e della vita nel mondo attuale—ciò fornisce le basi per far rinascere il vero significato della Tradizione, ritornarvi, superare il nostro divario e la nostra discontinuità storica nell’epoca contemporanea a livello teorico, e raggiungere un certo tipo di continuità e integrità storica.

Nasr è affascinato dal misticismo islamico e da pensatori mistici come Suhrawardi e Mulla Sadra, e desidera affrontare il soggettivismo occidentale a partire da questa roccaforte mistica. Fardid, invece, considerava il misticismo islamico, in particolare la sapienza illuminativa, subordinato alla filosofia.

Egli riteneva che l’ "intelletto" di cui parla Suhrawardi fosse un intelletto comune e non un intelletto trascendente. Fardid, a differenza di Nasr, non considerava il misticismo islamico come il punto finale del pensiero e affrontava in modo critico le opinioni di Suhrawardi e Mulla Sadra. Arrivò persino ad accusare l’orientamento neoplatonico di Ibn Arabi di essere influenzato dalla razionalità metafisica.

Il fatto è che Fardid, pur mettendo in guardia contro l’eclettismo e l’adattamento delle idee con la pietà religiosa, utilizza chiaramente l’ermeneutica filosofica di Heidegger per criticare la metafisica occidentale.

Un altro punto di divergenza tra le prospettive di Fardid e quelle di Nasr è il grande interesse di Fardid per una sorta di filosofia della storia. Egli crede che la storia abbia un inizio e una fine, seguendo il pensiero di filosofi come Hegel, Marx e Ibn Arabi. Secondo lui, il movimento della storia, nel suo percorso obbligato, attraverserà la Rivoluzione, affinché l’umanità di ieri e di oggi possa superare l’oggi e il domani e giungere al dopodomani.

Fardid presenta la nazione unificata come una manifestazione storica del periodo del domani e del dopodomani, e cerca di spiegare il sistema storico del mondo in termini di oppressione e arroganza.

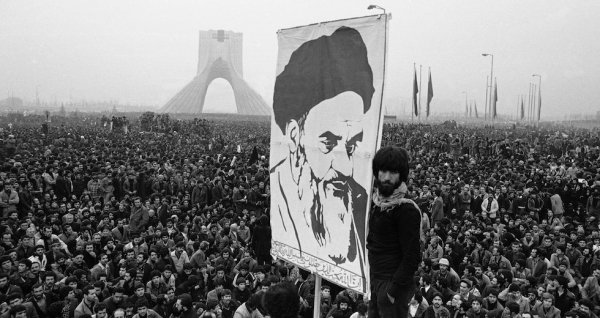

Fardid arriva persino a interpretare la venuta del Mahdi promesso come parte del compimento dell’epoca post-moderna e della formazione di una nazione unificata. È proprio per questo che, a differenza di pensatori tradizionalisti come Nasr, che sono fondamentalmente contrari all’azione rivoluzionaria, Fardid difende l’azione della Rivoluzione Islamica, considerandola un evento grande e decisivo nella direzione della de-occidentalizzazione dell’era moderna:

«La rivoluzione islamica è stata l’inizio dell’aggressione dell’Oriente contro l’Occidente e il pensiero occidentale, e il ritorno dell’Oriente al pensiero spirituale e alla sapienza dell’Unità»

Hossein Rouhani, Università di Isfahan

(traduzione a cura di Matteo Mazzoni)