Cartesio, il "cogito" e la frattura della modernità

di Daniele D’Innocenzio - 18/11/2025

Fonte: Giubbe rosse

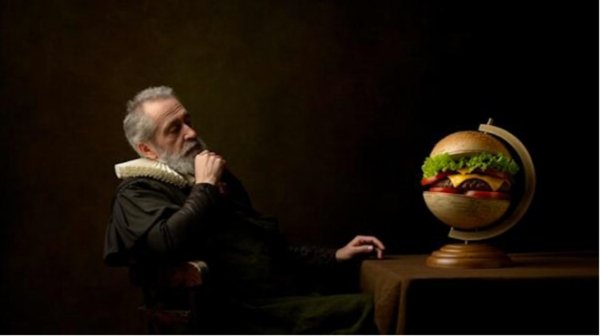

Cartesio non commise semplicemente un errore filosofico, come Antonio Damasio giustamente sottolineò in “L’errore di Cartesio”, ma inaugurò una rottura che condannò l’umanità, la natura e la vita stessa al collasso. Separando la mente dal corpo e il soggetto dal mondo, pose le fondamenta metafisiche per una civiltà costruita sulla dominazione, l’estrazione e la razionalità disincarnata. Il cogito cartesiano, concepito come garanzia di certezza, divenne invece il seme dell’alienazione, sradicando la moralità dalla teleologia, la solidarietà dalla comunità e gli esseri umani dalla Terra vivente. Ciò che apparve come un trionfo della ragione fu, in verità, l’atto d’apertura di un lento suicidio della civilizzazione. Ciò non fu un semplice errore di logica, ma un terremoto. La scossa cartesiana continua ancor oggi a propagarsi, sotto forma di fessure nel pianeta, di crisi di senso, di corpi ansiosi che non capiscono più dove finiscano e comincino gli altri.

Nel momento in cui “partorisce” il «cogito, ergo sum», Cartesio squarcia un velo che non si ricucirà più. Mente e corpo non sono più un unico intreccio di carne, desiderio, memoria: diventano due sostanze. Una, immateriale, lucente, sede del pensiero chiaro e distinto; l’altra, greve, meccanica, affidabile come un orologio e altrettanto priva di interiorità. Il corpo ormai è un «cosa» fra le cose, un pezzo di natura da perforare, pesare, vendere. La foresta diventa riserva di legname, il petrolio un fluido da pompare, i neuroni circuiti da ottimizzare: Il soggetto, armato di ragione, si immagina fuori dal mondo come un ingegnere sopra un ponte di comando. Ma nessuno gli ha detto che il ponte galleggia sull’oceano che pretende di dominare.

Damasio tre secoli e mezzo dopo è di pensiero semplice ma efficace: togliete al pensiero il battito, l’intestino, la pelle che si arriccia e quello che resta è un deserto cosmico che lascia spazio ad un’astrazione sterile. Le neuroscienze lo dimostrano: i pazienti con lesioni al lobo prefrontale presentano logica intatta, emotività azzerata, capacità di decidere annichilita.

Senza corpo non c’è valutazione, senza valutazione non c’è azione, senza azione non c’è storia.

Eppure la storia narra che la nostra civiltà ha costruito templi, università, intere economie sul presupposto opposto. Il paradiso cartesiano è un luogo senza odori, senza sudore, senza orizzonte. Lì le scelte si fanno con algoritmi, i mercati si regolano da soli, i dati «parlano da sé». Il resto – il sapore delle fragole, il pianto dei figli, il ronzio degli insetti – è «esterno», una rimanenza che si tollera finché non ostacola il profitto.

Sediamoci sulla riva e guardiamo la realtà: le democrazie sono narcotizzate da flussi di informazioni che nessuno controlla; le nostre vite interiori sono appaltate a piattaforme progettate per tenere l’attenzione in ostaggio. Ogni crisi – climatica, politica, psicologica – è una nota di ritorno del vecchio spartito: soggetto separato da oggetto, mente alienata da Terra. Ora si affaccia il paradosso: più spingiamo lontano il corpo, più esso riappare come spettro. I disturbi alimentari, l’ansia generalizzata, la depressione che cresce tra i giovanissimi non sono «malattie mentali» in senso cartesiano: sono proteste della “carne”, tentativi di dire «ci sono anch’io» a un io che le aveva dimenticate. La psiche, privata del suo humus biologico e sociale, cade nel vuoto.

Ammettere che pensare è anche respirare, che ragionare è anche nutrirsi, che conoscere è anche essere toccati sarebbe il seme di una giusta alternanza alimentata da questo gesto minimo. La tanto amata scienza, chiamata in causa tanto spesso durante la temutissima ondata covid, quando esce dal laboratorio, lo conferma: i microbi intestinali producono serotonina; le onde ultraviolette modulano il sistema immunitario; il cervello «fuori testa» si estende per tutto il corpo, e oltre – fino alla trama di relazioni che ci tengono in vita.

Rovesciamo tutto: non «penso, quindi sono» ma «sono interamente, quindi capisco». Un noi che include batteri, boschi, nuvole, codici, memorie degli avi. Una soggettività diffusa, simbiotica, imperfetta – ma almeno radicata. La ragione, allora, non è più torre d’avorio: è un giardino da coltivare, dove l’intuito e la misurazione, la poesia e la matematica, il sangue e l’idea si irrigano a vicenda.

Dubitare non basta più ma serve accogliere. Accogliere la vulnerabilità del proprio respiro. Solo un soggetto che si riconosce dipendente può concepire una moralità che non sia anche dominio. È la fine dell’uomo cartesiano – e forse l’inizio del germogliare dell’umano.

Ogni volta che scegliamo di ascoltare il battito prima dell’argomento, ogni volta che misuriamo il valore di un albero anche per ciò che è inafferrabile (ombra, profumo, racconto), stacchiamo un mattone dal muro eretto nel 1619 da Descartes: quell’errore non resterà una condanna ma diverrà – forse già sta diventando – la cicatrice che ci ricorda come si cammina quando si è di nuovo interi. Zoppicando, forse, ma con la Terra sotto i piedi.

L’errore di Cartesio non fu soltanto un errore: fu una ferita. Una ferita che ha plasmato la modernità e che oggi sanguina nelle crisi del nostro tempo. Riconoscerla significa comprendere che il compito della filosofia non è più fondare certezze astratte, ma ricucire legami spezzati.