Gòmez Dàvila, l’ultimo reazionario

di Roberto Pecchioli - 12/10/2025

Fonte: Ereticamente

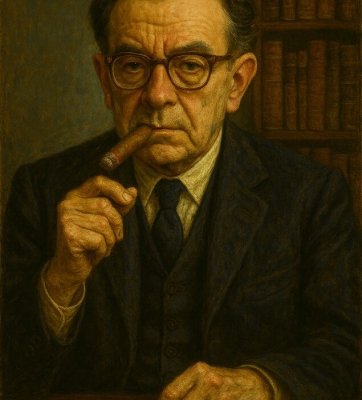

Molti sono gli autori del Novecento e della contemporaneità che il vostro scrivano considera maestri, da Ortega y Gasset a Alain de Benoist e Guillaume Faye, sino a Gottfried Benn, Konrad Lorenz, Marcello Veneziani, Giano Accame, Roger Scruton, Franco Cardini, Jorge Luis Borges, Ezra Pound, Thomas S. Eliot, Simone Weil, santa Edith Stein, C.S. Lewis, Julius Evola e René Guénon. Un elenco incompleto di soggetti diversissimi tra loro, uniti dal disagio nei confronti della modernità. L’intellettuale che sento più vicino, il Maestro prediletto, è tuttavia il colombiano Nicolàs Gòmez Dàvila (1913-1994), appartato, coltissimo, impregnato di cultura europea, probabilmente l’ultimo grande reazionario. Non nel senso della sterile nostalgia per un passato idealizzato – in gran parte mai esistito – ma come rivolta, ribellione interiore ai mali, alle follie, alle panzane del tempo in nome di un ideale morale e spirituale più elevato. Figlio dell’alta borghesia creola di Bogotà, cattolico, fu sodale di due grandi connazionali, il romanziere Alvaro Mutis, creatore del personaggio di Maqroll il gabbiere, e di Gabriel Garcìa Màrquez, autore di Cent’anni di solitudine. Questi disse una volta che, se non fosse stato comunista, avrebbe pensato esattamente come Dàvila, Colacho per gli amici.

Circondato da una sterminata biblioteca, fu uno straordinario osservatore dei fatti e degli uomini, ai quali dedicava scritti brevissimi, fulminanti, gli “scolii”, nell’antichità brevi annotazioni di eruditi in margine a testi classici, insieme commenti, esegesi, chiarificazione dello scritto principale. Gli scolii daviliani sono aforismi brillanti, penetranti, virtuosismi di chiarezza e concisione, prove d’arte nel cesello delle parole, raccolti da Mutis in vari volumi dal titolo In margine a un testo implicito. Quel testo è per Dàvila il dipanarsi della modernità e della postmodernità, lo spettacolo sgradito di una decadenza vista con occhi scettici. Disingannato dagli uomini ma fermamente radicato nella fede nel Dio cristiano, resta ciononostante poco amato dal cattolicesimo tradizionale, forse perché affermò di essere un pagano che crede in Cristo.

Implicita ma chiarissima è l’antropologia politica antimoderna del suo orizzonte ideale. Gli scolii daviliani sono redatti in uno spagnolo elegantissimo, un piacere dell’anima per chi conosce la lingua di Cervantes; rappresentano, per la varietà dei temi, la penetrante forza dei giudizi e la prodigiosa concisione, un vero breviario antimoderno di grande fascino. In ogni riga traspare una cultura amplissima, polimorfa e poliglotta. In tarda età Colacho prese a studiare il danese per leggere Kierkegaard in lingua originale, mentre fu sempre affascinato da Dante, di cui era profondo conoscitore, studiato e meditato nella nostra lingua. Gómez Dávila gode ormai di un prestigio e di un’influenza crescenti. Sin dal principio ci sfida alla riflessione e alla scoperta. I suoi scolii sono commenti su innumerevoli temi e molti pensatori, scrittori, artisti e poeti, raramente citati in modo esplicito, piuttosto evocati come inviti al lettore.

Il suo testo implicito non è per tutti, è una proposta – implicita anch’essa – di riflessione rivolta a chi ha un certo tipo di visione del mondo. Per questo il presente elaborato, più che un tributo a Colacho, è un riassunto di ciò che pensa chi lo ha scritto, attraverso l’itinerario esplicito, insistente del suo pensiero, il cui fulcro è il viaggio interiore attorno all’idea di aristocrazia. Non di sangue, ma dello spirito e dell’intelletto. Con riluttanza, persino con pudore lo confessa egli stesso: “nessuna specie politica mi seduce quanto quegli aristocratici liberali, il cui acuto senso di libertà non deriva da oscure aspirazioni democratiche, ma dalla coscienza inalterabile della dignità individuale e dalla lucida nozione dei doveri di una classe dirigente. Tocqueville è il loro più nobile rappresentante. Le distanze tra nazioni, classi sociali, culture, razze sono poca cosa: l’abisso corre tra la mente plebea e la mente patrizia. “Il polemista cattolico Léon Bloy sosteneva che una volta identificata la parola più ripetuta in un’opera letteraria, si ha la chiave per scoprirne la ragion d’essere.

Il campo semantico preferito di Gómez Dávila è aristocrazia. Applica l’aggettivo nobile – senza preoccuparsi di essere ripetitivo – a tutto ciò che ha valore, e plebeo a tutto ciò che va rigettato. Usa il contrasto onore-disonore per emettere granitiche sentenze e per ragionare su Dio: “Ogni fine diverso da Dio ci disonora.” C’è in questo anche una ragione biografica legata al suo status sociale, oltreché un’antica eredita ispanica. “L’abbigliamento formale è il primo passo verso la civiltà”; oppure “nessuno ha bisogno di vantarsi della propria condizione modesta. Di solito è ovvia”. Ma non è superbia di casta o albagia di chi è nato ricco: “per più di un secolo, non è esistita una classe alta. Solo un settore più pretenzioso della classe media”. Non si tratta di un adorno letterario o di un residuo di classismo, ma di un approccio profondo, completo e implicitamente sistematico. Come l’incrollabile amore per il Medioevo, curioso per un colombiano, il cui paese ha saltato il Medioevo ed è entrato nella storia occidentale dopo la conquista spagnola, in pieno Rinascimento.

È la prova che Gómez Dávila difende un Medioevo dello spirito: “paragonato a una chiesa romanica, tutto il resto, senza eccezione, è più o meno plebeo”. Prende posizione netta di fronte alla storia: “Tre tipi di etica sono in competizione nella storia: l’etica democratica dell’utilità sociale, l’etica liberale della buona volontà individuale, l’etica aristocratica della qualità personale”. Lo stesso vale per la letteratura. “A Omero, poeta dell’aristocrazia ionica, e a Dante, poeta dell’ordo medievale, dobbiamo aggiungere Shakespeare, poeta del feudalesimo (secondo Morley). La reazione non sta male, quanto a poeti.” E per la religione: “L’eternità è lo stato cristallino delle nostre nobili emozioni fugaci e brevi.”

Non si tratta di vezzi stilistici o semantici. La nobiltà dello spirito è l’idea che articola tutta la sua visione. “Il vero aristocratico è colui che ha una vita interiore, indipendentemente da origine, rango o fortuna”. Idea che permette di comprendere questo scolio: “L’aristocratico supremo non è il signore feudale nel suo castello, ma il monaco contemplativo nella sua cella”. Al monaco si unisce il lettore consapevole: “La genealogia importante è quella degli antenati intellettuali che adottiamo sforzandoci di essere adottati”. La concezione di aristocrazia daviliana trascende le categorie sociologiche tradizionali per collocarsi nel regno dello spirito e, quindi, dell’esigenza: “Pochi nascono nobili, ma ancora molti di meno muoiono nobili”.

Pensatore perspicace, non si accontenta delle dimensioni più eteree dell’idea. Le sue radici furono quelle del giurista e del filosofo del diritto. Quando si coglie il significato del suo pensiero, si comprende la rivendicazione dell’obbligo intimo del privilegio che diventa dovere. Noblesse oblige, ossia vincola a comportamenti elevati. “Nobile è la persona capace di non fare tutto ciò che potrebbe”. Netto è il rifiuto parallelo del positivismo e dello statalismo: “la legge è l’embrione del terrore”. La conclusione è: “dove si ritiene che il legislatore non sia onnipotente, l’eredità medievale persiste”, avvertendo che “il diritto diventa facilmente semplice arma politica laddove non è consuetudinario”. Gómez Dávila percepisce la modernità come un processo di degenerazione che ha spogliato l’uomo della sua intrinseca nobiltà in cambio di specchi e paccottiglia. “Le dottrine politiche moderne nascondono ideologie compiacenti. L’ultima idea politica fu il Sacro Romano Impero”. Nonostante il suo apparente pessimismo, indica la via della rigenerazione attraverso l’aristocrazia autentica di una vita interiore incorruttibile. La somma dei suoi scolii ci consegna un trattato sulla cavalleria per il XXI secolo. L’intelligenza è per Dàvila spontaneamente aristocratica, perché è la facoltà di distinguere le differenze e stabilire i ranghi.

Nella sua concezione dell’uomo contrappone un palese sarcasmo nei confronti della presunta razionalità come tratto comune della nostra specie alla ferma pretesa, assunta con piena consapevolezza e volontà, di appartenere a una aristocrazia speciale, quella dell’intelligenza. Arrivò ad affermare che quell’ aristocrazia è nientemeno che una patria. Citiamo di seguito, senza commenti – sarebbero scolii scadenti, pessime imitazioni degli originali – alcuni aforismi daviliani, tra quelli che abbiamo sottolineato e annotato in molteplici letture.

Cambiano meno gli uomini le idee che le idee i loro travestimenti. Nel corso dei secoli dialogano le stesse voci.

Il volume di applausi non misura il valore di un’idea. La teoria dominante può essere una pomposa stupidaggine. Ma tale osservazione, invero ordinaria, di solito sfugge allo spettatore intimidito.

Una moltitudine omogenea non reclama libertà. La società gerarchizzata non solo è l’unica in cui l’uomo può essere libero, ma anche l’unica in cui gli preme esserlo.

La lealtà è la musica più nobile della terra.

Non conosco peccato che non sia, per l’anima nobile, la sua stessa punizione.

Chi sconfigge una nobile causa è il vero sconfitto.

Per smascherare uno stolto, non c’è reagente migliore della parola: medievale. Vede subito rosso.

Il progresso si riduce in ultima analisi a derubare l’uomo di ciò che lo nobilita, per vendergli a buon mercato ciò che lo degrada.

Anche se la disuguaglianza non fosse inevitabile, dovremmo preferirla all’uguaglianza per amore della policromia. –

In epoca aristocratica, ciò che ha valore non ha prezzo; in epoca democratica, ciò che non ha prezzo non ha valore.

La lotta contro il disordine è più nobile dell’ordine stesso.

La falsa eleganza è preferibile alla volgarità assoluta. Chi vive in un palazzo immaginario esige di più da sé stesso di chi ozia in una baracca.

La pletora di leggi è un’indicazione che nessuno sa più comandare con intelligenza. O che nessuno sa più obbedire liberamente.

Qualsiasi cosa che sconvolge una tradizione ci costringe a ricominciare da capo. E ogni origine è sanguinosa.

Rifiutarsi di ammirare è il marchio della Bestia.

Nobile non è chi crede di avere inferiori, ma chi sa avere superiori.

La disuguaglianza è l’esperienza dell’anima ben nata.

Citare la bellezza di qualcosa in sua difesa irrita l’anima plebea.

L’ammirazione è il vassallaggio dello spirito. L’invidia è l’ignobile sostituto democratico dell’omaggio.

Il triangolo villaggio, castello, monastero, non è una miniatura medievale. Ma un paradigma eterno.

Pochi notano l’unica distrazione che non stanca: cercare di essere un po’ meno ignoranti, un po’ meno brutali, un po’ meno vili anno dopo anno.