Lo sguardo del viandante. Il genio degli outsider contro il delirio della modernità capitalista

di Livia Di Vona - 17/11/2025

Fonte: Pangea

Sulle orme del fremdling, cioè dello straniero. Questa la chiave di lettura privilegiata per il viaggio lungo due secoli nella letteratura e nella filosofia compiuto da Mario Bosincu, germanista dell’Università di Sassari, in Stranieri in terra straniera. Dal romanticismo a Nietzsche (Le Lettere, 2024). Si tratta di un’indagine attraverso la quale Bosincu entra, con una straordinaria perizia filologica, dentro il mondo di alcune “figure esemplari dell’alterità” che hanno caratterizzato in particolare – ma non soltanto – la cultura tedesca in un ampio periodo che comprende la fine del Settecento e la Seconda guerra mondiale. Novalis e poi Nietzsche, Chateaubriand e Friedrich Georg Jünger, e poi Schopenhauer, Byron, Thoreau, etc… Tutti accomunati nello sguardo da viandante (wanderer) con cui attraversano il loro tempo cogliendone con doloroso acume la decadenza e il quale, chiaramente, non ha saputo guardare fino in fondo, a volte neppure in superficie, al genio veggente di questi figli outsider. Ci introduce all’epoca moderna come ad un paesaggio funestato da crolli e scissioni. La modernità capitalista ha operato un ribaltamento totalmente nuovo nella Storia, con il sopravvento della sfera economica – prima assorbita dalla società, sotto il vigile controllo di istituzioni e tradizioni – sulla vita comunitaria che ha finito con il farsi assoggettare al mercato e la comunità stessa è diventata un mero aggregato di individui in perenne competizione tra loro. Una nuova soggettività, rileva Sombart, è derivata da questo ribaltamento valoriale in cui l’homo capitalisticus è anzitutto dominato da un oscuro caos interiore. Lo diciamo con Hans Sedlmayr: la modernità è il tempo dominato dalla drammatica perdita del centro, quel punto cioè in cui l’uomo si percepisce come unità. Una catastrofe che precipita questo uomo nuovo, ormai reificato come una qualsiasi “cosa” oggetto di transazione economica, in una condizione in cui la perdita di una dimensione spirituale e trascendente non gli restituisce alcuna libertà. Tutt’altro. In queste tragiche circostanze, la vita non si è arricchita; al contrario ha subìto un impoverimento che gli antimoderni passati in rassegna da Bosincu hanno sempre avversato, pagando il prezzo dell’emarginazione e forse, in qualche caso, anche del dileggio. Certo, dobbiamo pur chiarire una volta per tutte che cosa significhi essere antimoderni. Una sorta di banalizzazione vuole questi scrittori e filosofi inchiodati ad un passato idealizzato dalla loro fantasia, nemici acerrimi di ciò che è, appunto, “nuovo”. Ma qui la questione è la durata. Recuperare, cioè, tutto quello che con ostinato spirito di autodistruzione, l’epoca moderna avversa come obiettivo primario, come ragione della sua esistenza. Durata, ovvero ciò che rimane oltre l’inganno del molteplice. Spiritualmente e culturalmente anestetizzato, quest’uomo moderno non sa cogliere gli agguati che i dolenti stranieri gli tendono all’unico scopo di restituirgli una dignità, fuori dalla prigione borghese capitalista. Che lo ha isolato innanzitutto da sé stesso. La reductio ad unum della frammentarietà, per l’appunto, è questo isolamento radicale, vagheggiato come forma di liberazione anche per l’uomo postmoderno, che doveva restituire la libertà assoluta di autodeterminarsi all’infinito. Spacciata per capax universi, in realtà sembra esserne proprio l’opposto; un continuo far assurgere ad unità la mera parte. Ma l’homo capitalisticus è proiettato in un infinito orizzontale per cui questa continua rinnovazione, questo reinventarsi in qualcosa sempre altro da sé dura un istante brevissimo, per essere liquidato in quello successivo, senza più valore di mercato. Proprio perché parliamo di durata, la scrittura di Bosincu lambisce anche la poesia – l’unica in grado di riaffermare d’imperio ciò che rimane – in una serie di continui rimandi tra concetto filosofico e immagine poetica. La modernità inaugurata dall’Illuminismo, con quella che Bosincu chiama “colonizzazione dell’immaginario”, contiene però in sé i germi di una rivolta antimoderna: infatti, proprio gli antimoderni scoprono che l’uomo moderno, totalmente contingente, può essere superato, obiettivo nietzschiano di grandezza. Gli “stranieri”, che si sono sempre sottratti al cappio dell’epoca che li ha ospitati immeritatamente, ci offrono una via di “resistenza ethopoietica alla modernità”, che recuperi “l’uomo totale” contro l’uomo ad una dimensione, ostaggio di una storia minuscola, nonostante il suo titanismo. Del resto, ci viene di aggiungere, quale onore nel titaneggiare se non si riconosce un Dio cui contendere il mondo? Gli antimoderni sono stranieri in terra straniera perché vanno verso una casa che non è ancora. Quale tempo abitiamo, noi che ripercorriamo, per dirla con Schopenhauer, il loro martirio? Ancora meglio: quale tempo vogliamo abitare?

Livia Di Vona

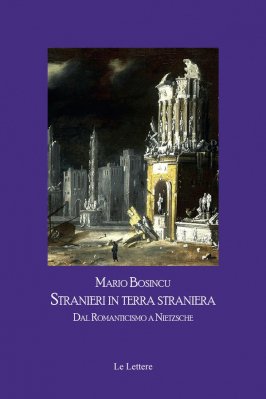

*In copertina: acquarello preparatorio di Caspar David Friedrich (1774-1840)