Sopravviverà Israele fino al 2050?

di Gabriele Repaci - 07/09/2025

Fonte: Gabriele Repaci

Nel 1969 Andrej Amalrik, dissidente sovietico, scrisse un pamphlet che fece scandalo: Sopravviverà l’Unione Sovietica fino al 1984?. Allora l’URSS era una potenza militare, politica e ideologica che pareva eterna. Ma Amalrik colse il punto che sfuggiva agli osservatori: un impero fondato sulla coercizione e su un’ideologia svuotata non poteva reggere a lungo. Non indicò la data esatta, ma la sua previsione si avverò. Nel 1991 l’URSS implose.

Oggi, la stessa domanda si può rivolgere a Israele: sopravviverà fino al 2050 come Stato sionista, etno-nazionalista, costruito sull’esclusione dei palestinesi? A prima vista la risposta sembrerebbe ovvia: Israele dispone di uno degli eserciti più potenti al mondo, è sostenuto dagli Stati Uniti e dall’Europa, ha un arsenale nucleare e una tecnologia avanzatissima. Ma, come accadde con l’URSS, la potenza di superficie non basta a garantire la durata. Guardando sotto la scorza, emergono contraddizioni insanabili, lacerazioni interne, pressioni esterne e un logoramento costante della legittimità politica e morale.

Il sionismo è un colonialismo nato fuori tempo massimo. Due o tre secoli prima, forse, avrebbe potuto compiere ciò che i coloni europei fecero in America o in Australia: cancellare le popolazioni indigene. Ma nel Novecento i palestinesi erano già un popolo con coscienza di sé, radici politiche e culturali. Non potevano essere spazzati via. Per questo Israele ha dovuto mascherare ogni atto coloniale come “autodifesa”, ogni espulsione come “necessità di sicurezza”, ogni colonia come “ritorno alla terra promessa”. Una narrazione che ha funzionato per decenni, soprattutto in Occidente, ma che oggi non convince più.

All’interno, la società israeliana è divisa come non mai. Già prima del 7 ottobre 2023 lo scontro tra laici e religiosi era esploso in piazza, paralizzando il Paese. Oggi quella frattura resta aperta e pronta a esplodere di nuovo. L’unico cemento che tiene insieme un corpo sociale così frammentato è il rigetto dei palestinesi. Ma un’identità costruita solo sul nemico esterno non può durare. Molti israeliani laici emigrano, comprano casa all’estero, portano con sé capitali e competenze. La società implode lentamente, sotto il peso delle sue stesse contraddizioni.

La guerra di Gaza è la cartina al tornasole. Dopo due anni di devastazioni Israele non ha raggiunto nessuno degli obiettivi dichiarati: Hamas non è stato eliminato, la resistenza non è stata spezzata, i palestinesi, pur ridotti alla fame e privati di tutto, non sono stati piegati. Ogni giorno che passa, il costo economico e politico diventa più alto. Un ritiro forzato senza aver ottenuto nulla sarebbe la Saigon israeliana: l’immagine simbolica di una potenza che non è più in grado di imporre la propria volontà. Come nel Libano del 2000, ma su scala molto più grande. E le conseguenze si sposterebbero inevitabilmente sulla Cisgiordania, il cuore del progetto coloniale, dove gli insediamenti si troverebbero improvvisamente fragili e vulnerabili.

Intorno, la pressione cresce. I tribunali internazionali parlano apertamente di genocidio. Le campagne di boicottaggio guadagnano terreno. Nelle università occidentali il sostegno a Israele non è più scontato: le nuove generazioni della diaspora scelgono identità progressiste, rifiutano l’equazione tra ebraismo e Stato sionista. Tra i giovani americani, ebrei e non, cresce una distanza sempre più marcata da Israele e una vicinanza sempre più esplicita alla causa palestinese. È una frattura profonda, che toglie a Israele uno dei pilastri storici della sua legittimità. Nel mondo arabo regimi autoritari continuano a garantire rapporti e normalizzazioni, ma sono fragili: il vento della democratizzazione non si è spento e prima o poi riaprirà le strade alle rivendicazioni filo-palestinesi, riducendo lo spazio per accordi segreti e alleanze di convenienza.

Come tutti i colonialismi, anche questo è destinato a finire. Non domani, non con un atto improvviso, ma nel corso di una generazione. Venti o trent’anni di lenta erosione, fino al punto in cui il sionismo non sarà più sostenibile. Alcuni israeliani sceglieranno di partire, come i coloni francesi in Algeria. Altri resteranno, in una Palestina decolonizzata, non più come carcerieri ma come cittadini uguali tra uguali. Sarà un processo doloroso: istituzioni da rifondare, privilegi da abbandonare, risorse da redistribuire. Ma la storia insegna che nessun colonialismo è eterno, e che alla lunga la bilancia della giustizia pende dalla parte degli oppressi.

Sopravviverà Israele fino al 2050? Non nella forma in cui lo conosciamo oggi. Potrà trasformarsi, dissolversi, reinventarsi. Ma non potrà continuare a essere ciò che è stato finora. Come Amalrik vide con lucidità che l’URSS non avrebbe superato la prova del tempo, così oggi si può intuire che lo stesso destino attende Israele. La domanda non è se cadrà, ma quanto sangue e quante vite dovranno ancora scorrere prima che accada.

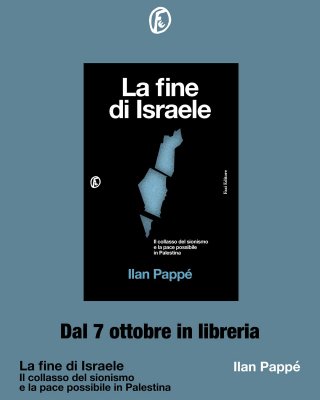

Postilla. Ne approfitto per segnalare che tra un mese uscirà per Fazi Editore il nuovo saggio di Ilan Pappé, La fine di Israele, che affronta molti dei temi discussi qui — dal carattere coloniale del sionismo alle fratture interne della società israeliana — e che potrà offrire ulteriore profondità analitica a chi voglia proseguire il percorso di riflessione.