Il difficile adattamento all'epoca storica

di Pierluigi Fagan - 06/07/2025

Fonte: Pierluigi Fagan

L’enorme inflazione di esseri umani occorsa negli ultimi settanta anni (aumento di tre volte della popolazione in settanta anni, partendo dalla già ragguardevole cifra di 2,5 mld), ha generato un nuovo ed inedito stato del mondo.

La sua prima caratteristica è il venirsi a formare di un vero e proprio sistema mondo unificato. Scambi internazionali di persone, informazioni e comunicazioni, materie-energie e prodotti o servizi, denaro e strategie, hanno tessuto un unico, aggrovigliato gomitolo.

Ingenuo chi pensa che tale tessitura sia reversibile, la sua reversibilità non è conforme la natura delle società umane che sono naturalmente aperte alle reciproche interrelazioni. Il sogno di farsi isola in un mondo di isole chiuse come le monadi di Leibniz è una regressione emotiva irrealistica.

La seconda caratteristica è il presentarsi di un concetto dominante col quale non abbiamo dimestichezza: il limite.

Più di ogni altra, la civiltà occidentale è quella che ha vissuto gli ultimi secoli della c.d. “modernità”, nella condizione di illimitatezza. L’intero pianeta, le sue terre e le altre popolazioni, erano a disposizione per alimentare il nostro sviluppo e crescita, per quanto l’impeto di crescita economica già dagli anni ’70 a partire dall’Europa si è trasformata in decrescita demografica. Sono più di cinque decenni che sprofondiamo compatti sotto l’indice di sostituzione (2,1 figli per coppia) e dopo di noi, piano piano anche altre parti del mondo a partire dall’Asia orientale. Tuttavia, i lenti ritmi temporali delle transizioni demografiche faranno dì che ancora fino al 2050 cresceremo arrivando a quadruplicarci rispetto al 1950.

Il primo “limite” che si presenta è quello ecologico-ambientale. Nessuna forma di pensiero economico che nelle sue radici è tutto del XIX secolo (o primi Novecento), periodo in cui non si poneva il concetto di limite, prevede la limitatezza del contesto, motivo per il quale nessuna versione delle nostre idee economiche principali è adatto ai tempi. Ma ripensare queste forme comporta ripensare anche le forme sociali e culturali e soprattutto politiche che vi dipendono, un processo adattivo molto difficile e che -in pratica- nessuno ha interesse o piacere a prendere seriamente in esame.

Tutte le forme economiche in atto, non importa con quanto Stato o totale mercato, produzione e/o finanza sono lavoristiche, le nostre società sono lavoristiche, le nostre mentalità sono lavoristiche. La procedura “vendo tempo e prestazioni – ricevo un reddito – compro quelle che mi serve e voglio” è ormai assorbita geneticamente a livello individuale e collettivo, sociale e politico, culturale.

Il secondo limite che si presenta è quello dei mercati. Non solo milioni e miliardi di persone interne i vari sistemi economici sociali e politici, accedono sempre più ai mercati richiedendo quantità esponenziali di materie ed energie, ma queste decrescono in disponibilità e facilità di estrazione, quindi con costi crescenti. In più, gli stati-territorio entro cui ci sono materie ed energie, sono meno facili da coartare a beneficio di qualche potenza-economia straniera e quando non lo sono in proprio, si appoggiano a nuove potenze emergenti per essere “protette” in qualche modo ovvero sfruttate con migliori tornaconti.

Infine, si sta realizzando una forma di totale concorrenza mondiale per cui interi settori una volta ritenuti fondativi e strategici come l’automotive (siderurgia-metallurgia etc) in Europa, non hanno semplicemente più alcuna possibilità di resistere alla concorrenza di produzioni sempre più competitive in prestazioni e costo (Asia).

Il terzo limite discende da questo secondo. Ogni economia è -in gran parte- un sistema dentro uno Stato, così che la classifica del Pil assoluto e pro-capite mondiale è anche e sempre più o meno anche la classifica delle potenze che regolano le proprie relazioni in geopolitica. Le potenze si limitano sempre più l’una con l’altra, confliggono, fanno attrito. Ogni loro élite di comando è figlia del sistema storicamente intessuto con quella società-Stato.

Assistiamo così a fenomeni sempre più sconcertanti come la nuova foga militare di Gran Bretagna, Germania e in buona parte anche Francia e Italia, oltre ai continui rilanci del sistema occidentale madre ovvero gli Stati Uniti. L’ultimo “Big Beatiful Bill” approvato per festeggiare il 4 luglio, aggiunge 150 md di dollari di spesa militare ai 1000 mld già in bilancio per le spese militari. Il tutto tagliando welfare, come saranno costretti a fare gli europei. L’intera neo-industria hi-tech nata qualche decennio fa con figli dei fiori pacifisti e ultra-democratici che sognavano in mondo immateriale e ludico sono oggi sempre più embedded alle strategie (e fondi) del Pentagono. Il “bene” delle singole nazioni occidentali è visto come un gigantesco riarmamento per difendere i privilegi della perduta modernità.

Gli israeliani (si chiamano israeliani non ebrei o sionisti o semiti) mostrano quanto irrazionale è la china di chi vuole stabilire con chi e come convivere e con chi no. Ignorare la geostoria è irrealistico e foriero di enormi disgrazie.

È norma storica che ogni sistema di civiltà, a fronte di potenti e radicali cambiamenti di contesto, non accetti di prendere atto del nuovo contesto cambiando le sue forme (rifiuta di “adattarsi”), ognuna si ostina semplicemente a fare sempre di più e con sempre più cocciutaggine quella che l’ha fatta grande o ben funzionante nel passato. Vale per le civiltà, Stati ma spesso anche per gli individui, accettare di cambiare porta instabilità, paura, smarrimento esistenziale, incertezze.

Infine, dai limiti ecologici-ambientali a quelli economici e finanziari a quelli geopolitici, nessuna delle nostre forme culturali ne prevede l’esistenza e la catena di retroazioni che i limiti comportano. Né quelle alte ovvero le teorie delle varie discipline con cui studiamo la realtà, l’uomo e il mondo, né quelle intessute nei modi di vita, nella struttura sociale, nelle abitudini comportamentali individuali.

Non prevedono i limiti né per contenuto, né per forma.

Per contenuto perché sono tutte infinitiste, idealiste e non realiste, onnipotenti (si osservi la forma di gran parte delle religioni che hanno in cima un onnipotente, che tutta sa, prevede, può), indisponibili a cambiare loro stesse per via della funzione che comportano i limiti. Per forma perché l’intera forma della nostra conoscenza è divisa nei tanti sguardi con cui sezioniamo il mondo, possiamo vedere solo una cosa per volta e mai tutte le cose interrelate. Per cui anche i timidi tentativi di auspicare ad esempio economie più limitate non fa i conti con le retroazioni che ciò avrebbe a livello sociale e individuale, politico, geopolitico, strategico.

Il tutto, in una fase storica in cui qui in Occidente la forma che chiamavamo impropriamente “democrazia” e che comunque ne era almeno un pallido tentativo da evolvere, non si dà più ormai da decenni. Quindi, pur con tutta la buona volontà, da nessuno a molto pochi sono in grado di leggere il mondo “nel suo complesso” ovvero nell’intero e nel groviglio che lo costituisce.

Ultimo, il tempo. La nostra “estetica trascendentale” è ancora basata su uno spazio limitrofo e non mondiale e un tempo che è l’adesso semmai con un po’ di passato alle spalle. Essere nel mondo complesso senza previsioni e strategie ci condannerà a subire i fenomeni con inutili polveroni polemici che oscureranno ulteriormente la nostra visione (si veda la pandemia o la questione climatica o quella migratoria).

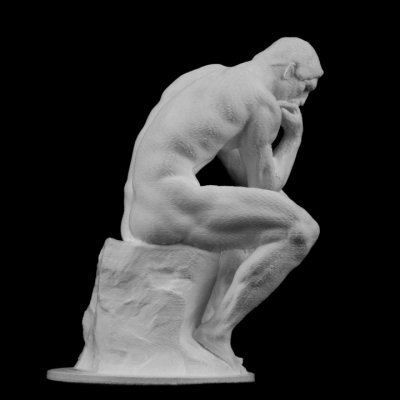

Ognuno di voi leggerà questa nota e si domanderà “allora?”. C’è assai poco che ognuno di noi può fare in tutto ciò, ma alcuni hanno più responsabilità di altri. Mi rivolgo a chi di mestiere o diletto, armeggia col pensiero, ogni azione prevede un pensiero che sfocia in una strategia ed una intenzione. Niente pensiero, niente azione o azioni sbagliate incluse quelle animate da pur onesti esercizi critici. Abbiamo eserciti di critici, mancano soldati del pensiero adeguato.

La classe intellettuale di buone intenzioni, professionale o amatoriale, dovrebbe riflettere di più, la riflessione è applicare il pensiero al pensiero stesso, al come pensiamo.

“Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza" ammoniva Dante, appena trenta anni prima della devastante pandemia conosciuta come la “Peste Nera” del 1350, per molti versi l’inizio del collasso del sistema medioevale e l’inizio del processo che porterà al moderno. Chi ha il privilegio di poter lavorare col pensiero, dovrebbe forse pensare di più e meglio in questa fase storica in cui ciò che era è sempre meno e ciò che sarà non ancora pienamente è. Come ammoniva Gramsci, quando la situazione pare disperata, tocca rimettersi a pensare tutto d’accapo con animo calmo ma tenace. Un altro “tradimento dei chierici” della missione civilizzatrice del pensiero ovvero creatrice di civiltà, avrebbe conseguenze devastanti per tutti, rimbocchiamoci le maniche, criticare non basta occorre il coraggio di progettare. Pensiamoci tutti, da soli o ancor meglio, in compagnia.