Esportiamo cervelli, importiamo analfabeti: anche così muore una nazione

di Francesco Meneguzzo - 28/02/2016

Fonte: Il primato nazionale

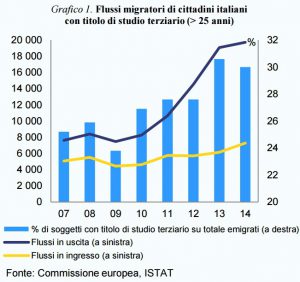

Secondo il rapporto della Commissione europea del 26 febbraio, riferito all’Italia e avente per oggetto la prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici, nella parte dedicata alla cosiddetta fuga dei cervelli, “sono sempre di più i giovani italiani altamente qualificati che emigrano all’estero. L’emigrazione di persone altamente qualificate è aumentata durante la crisi. Il numero di cittadini italiani con titolo di studio terziario che ha lasciato il paese è cresciuto rapidamente a partire dal 2010 e non è stato compensato da flussi di italiani di pari qualifiche che hanno fatto rientro in patria”, tanto che dal 2010 al 2014 la percentuale di soggetti con titolo di studio terziario (universitario), di età superiore a 25 anni, sul totale degli emigrati è cresciuto dal 24% al 30%, corrispondenti a un flusso emigratorio aumentato da 8mila a 20mila persone e a fronte di un “rientro” salito da 5mila a poco più di 6mila persone, con un saldo negativo esploso del 350%.

Secondo il rapporto della Commissione europea del 26 febbraio, riferito all’Italia e avente per oggetto la prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici, nella parte dedicata alla cosiddetta fuga dei cervelli, “sono sempre di più i giovani italiani altamente qualificati che emigrano all’estero. L’emigrazione di persone altamente qualificate è aumentata durante la crisi. Il numero di cittadini italiani con titolo di studio terziario che ha lasciato il paese è cresciuto rapidamente a partire dal 2010 e non è stato compensato da flussi di italiani di pari qualifiche che hanno fatto rientro in patria”, tanto che dal 2010 al 2014 la percentuale di soggetti con titolo di studio terziario (universitario), di età superiore a 25 anni, sul totale degli emigrati è cresciuto dal 24% al 30%, corrispondenti a un flusso emigratorio aumentato da 8mila a 20mila persone e a fronte di un “rientro” salito da 5mila a poco più di 6mila persone, con un saldo negativo esploso del 350%.

Ad aggravare, lo stesso rapporto ammette che le statistiche ufficiali dell’emigrazione altamente qualificata dal nostro paese è senz’altro sottostimata in quanto “non tutti i cittadini che lasciano l’Italia si registrano presso le autorità consolari italiane nel paese di destinazione”.

Tra le ragioni di questa drammatica evoluzione, la Commissione ne indica soltanto dieconomiche: retribuzioni molto più elevate, superiore accesso a posti a tempo indeterminato, posizioni più corrispondenti all’effettiva qualifica, e ovviamente un’offerta d’impiego più alta, tutto questo addotto a spiegazione anche della bassissima propensione al ritorno.

Si tratta quindi di una vera e propria fuga, e non della fisiologica e spesso positiva circolazione dei cervelli (formazione o esperienza temporanea all’estero) e tanto meno di scambio dei cervelli, in cui l’emigrazione qualificata è bilanciata da un’immigrazione altrettanto qualificata, tanto è vero che –secondo lo stesso rapporto – “la proporzione di cittadini stranieri residenti in Italia tra i 25 e 64 anni in possesso di un titolo di studio terziario è molto più bassa di quella dei cittadini italiani (11,5% contro 17,5% nel 2014).” Confermando indirettamente quanto più volte sostenuto su queste colonne: al danno della partenza definitiva di tanti soggetti in grado di contribuire molto positivamente allo sviluppo della Nazione corrisponde paradossalmente un danno esiziale dall’accoglienza di masse crescenti di natura parassitaria.

In quanto ai danni economici, che nei termini del rapporto Ue sono riferiti come rischi per lacrescita potenziale, questi sono attribuiti alla “perdita netta permanente di capitale umano altamente qualificato, a danno della competitività dell’Italia”, che “può compromettere non solo le prospettive di crescita economica dell’Italia, ma anche le sue finanze pubbliche. La fuga di cervelli comporta un duplice costo finanziario: in primo luogo, in termini di spesa pubblica sostenuta per l’istruzione di studenti che poi lasciano definitivamente il paese e, in secondo luogo, in termini di futura perdita di gettito da imposte e contributi sociali che i migranti altamente qualificati avrebbero pagato lavorando in Italia”.

Un quadro drammatico, aggravato se possibile dalla ultima posizione del nostro paesenell’Ocse per percentuale di laureati sulla popolazione totale e nella bassissima spesa per laureato rispetto ai principali partner e competitori. Ciò nonostante, e a dispetto deiridicoli investimenti in ricerca e sviluppo– nel 2013, l’1,26% del Pil contro la media Ue del 2% – e all’esiguo numero di ricercatori – 5 su mille persone in Italia contro gli 8,5 in Francia e Germania – la ricerca italiana è settima nel mondo per impatto, specchio di una vitalità quasi eroica degli addetti del settore.

Alla luce di tutto questo, provocatoria ma non del tutto fuori luogo appare unaproposta rilanciata dal sito accademico specializzato Roars, sintetizzabile in questi termini: “Onde evitare che i dottori di ricerca formati a spese della nostra nazione vadano a contribuire alla ricchezza di altre nazioni, semplicementesmettiamo di formarne”.

Più in dettaglio, la paradossale proposta muove dalla considerazione che “gli spropositati costi che il nostro paese deve sostenere la loro formazione (prevalentemente con fondi pubblici) finiscono per rappresentare un regalo immeritato ai paesi stranieri in cui questi ricercatori migreranno. Un regalo che, purtroppo, non è ricambiato quasi mai con dei flussi migratori in entrata”, e i costi sono davvero elevati, dato che solo per pagare la sua borsa di studio, la formazione di un dottorando ci costa circa 40mila euro in tre anni, “per non parlare dei costi operativi per la ricerca o del costo-opportunità rappresentato dal tempo in cui i nostri ricercatori sprecano a formare capitale umano che andrà arricchire spesso e volentieri la ricerca degli altri paesi, invece di passare il loro tempo a pubblicare per scalare le classifiche mondiali”. Da qui, la drastica proposta di “abolire tutti i dottorati di ricerca in Italia” (come primo passo verso misure ancora più drastiche), al fine di “smettere di regalare esternalità positive alle nazioni concorrenti”.

Se tuttavia, si sostiene ancora, “si potesse contare sul fatto che i ricercatori e le ricercatrici fossero dei ‘Veri Italiani’, si potrebbe appellarsi al loro senso di patriottismo: ‘amate la Patria, non accettate di abbandonare il suolo italico per arricchire le altrui nazioni’, ma l’esperienza insegna che troppo spesso i ricercatori e le ricercatrici sviluppano una cultura individualistica, poco attenta al senso della comunità. Una cultura che li porta ad arrendersi di fronte alla disoccupazione che purtroppo affligge l’Italia invece di insistere e lottare, preferendo piuttosto diventare mercenari al soldo di altre nazioni”.

“I nemici della Patria potrebbero obiettare che questa manovra sia ingiusta – continua il testo della proposta – perché porterebbe all’Italia un eccessivo vantaggio competitivo rispetto alle altre nazioni nella guerra dei talenti. A questi obiettori di coscienza buonisti si risponde: l’Italia ha già regalato troppo, ora è giusto che riscuota la sua parte”.

È evidente che abbandonare i compiti di alta formazione significherebbe rinunciare definitivamente alla prospettiva di un rilancio del paese nel caso di un radicale cambiamento del quadro politico e del sentimento comune, il che tuttavia non riduce l’incisività e il valore provocatorio dell’intervento, né soprattutto invalida la classificazione dei profughi qualificati come mercenari. Anzi, assai più vili perché non rischiano nemmeno la pelle.