La perdita del baricentro

di Enrico Tomaselli - 25/05/2025

Fonte: Giubbe rosse

Dalla fine della seconda guerra mondiale, da quando l'Europa è diventata colonia (per metà degli USA e per metà dell'URSS), questa condizione di subalternità ha tra l'altro privato le leadership europee non solo della possibilità di sviluppare ed applicare una propria, autonoma politica internazionale, ma anche della capacità di pensarla. Come animali da zoo, che non conoscono né immaginano una vita allo stato brado, così le élite del vecchio continente hanno perso via via anche soltanto il ricordo di ciò che significa indipendenza politica, sovranità nazionale. E questa condizione è stata progressivamente introiettata sempre di più, sino a produrre una generazione di leader affetta da 'adultescenza' (cit.), una eterna adolescenza psicologica e politica, in cui tutto è alla fine demandato alla figura imperial-paterna della potenza dominante.

Questa generazione, a prescindere dalle diverse età anagrafiche, ha il proprio imprinting culturale nei decenni della guerra fredda, e la fine dell'Unione Sovietica - vissuta come la vittoria dell'occidente - non ne ha mutato di una virgola l'impostazione.

Quella che era in effetti la fine di un epoca, quindi non soltanto di una 'parte', ma dell'intero sistema post-bellico, fu invece interpretata come la sua espansione spazio-temporale. Dal punto di vista delle élite europee, ciò ha significato - si è creduto significasse - un certo margine in più di autonomia, pur sempre all'interno di un sistema 'gerarchico' che le vedeva nel ruolo di vassalli; margine che è stato utilizzato soprattutto per una crescita economica.

Ma il dato formativo, quell'imprinting di cui si diceva, rimaneva il medesimo. E la lunga stagione della guerra fredda è stata sì caratterizzata dalla subalternità, ma in fondo l'Europa era pur sempre la terra di frontiera dell'impero, il suo baricentro strategico.

Per qualche decennio ancora, quasi come per inerzia, sia l'Europa che gli USA sono andati avanti convinti che fosse effettivamente sempre così. Che fosse qui, ancora e sempre, il centro del mondo.

Ovviamente, le leadership europee - essendo intimamente incapaci di qualsivoglia visione geopolitica, anzi persino di concepirne l'idea - non erano in grado di realizzare che, al contrario, quella che si spalancava alla fine del secolo scorso non era un età di maggiore centralità strategica del vecchio continente, ma esattamente il suo opposto. Del resto, abituate a seguire pedissequamente gli Stati Uniti, sono cadute facile preda della medesima distorsione percettiva in cui caddero le élite statunitensi.

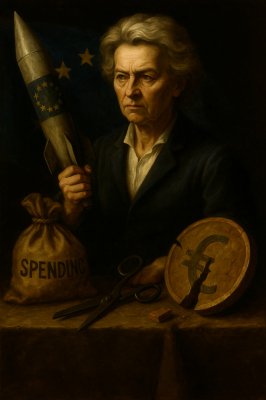

L'avvio dell'Operazione Speciale Militare è arrivato quindi come una manna, e le élite europee vi hanno visto la conferma ed il rilancio di questa supposta centralità strategica dell'Europa, e si sono impegnate strenuamente nell'alimentare il conflitto poiché questo ne era il principale puntello. La conversione nella strategia statunitense, realizzatasi con l'avvento dell'amministrazione Trump, le ha quindi doppiamente sconvolte; innanzi tutto, perché ha reciso - nei modi e nella sostanza - il tradizionale rapporto impero-colonia (pur sempre caratterizzato da un po' di rispetto per la forma), e poi per la conclamata intenzione di addivenire ad un radicale spostamento del baricentro strategico occidentale. All'ostilità 'ideologica' verso Trump si è quindi sommata quella politica; le leadership europee, incapaci come sono di una lettura geopolitica del mondo, hanno infatti rovesciato il rapporto causa-effetto, attribuendo a Trump la responsabilità di questo 'tradimento', senza comprendere che la sua presidenza rappresenta invece il riorientamento strategico degli Stati Uniti.

L'ostinazione a voler mantenere vivo il conflitto in Ucraina, costi quel che costi, non è pertanto solo una questione di sopravvivenza politica (vi hanno investito troppo per poter sopravvivere ad una sconfitta), ma anche il disperato aggrapparsi a qualcosa che viene - illusoriamente - visto come l'ultima chance di mantenere una qualche importanza strategica per l'Europa.